Закупорка слюнной железы у ребенка лечение

Околоушная железа – одна из главных слюнных желез. Она находится позади нижней челюсти, оттуда слюна проходит через специальный канал, называемый околоушным протоком и затем выбрасывается в рот.

При закупорке слюнной железы частично блокируется околоушной проток. В результате слюна не может нормально стекать в рот и начинает скапливаться в канале.

Как правило, железа начинает выделять слюну во время еды или в качестве рефлекторной реакции на пищу. Но из-за закупорки она начинает возвращаться в околоушную железу, провоцируя боль и опухоль. В некоторых случаях это может привести к заражению в этой области.

Насколько это опасно для детей?

В целом, закупорка слюнных желез у детей – это довольно редкое заболевание и хорошо лечится при своевременно оказанной помощи.

Что вызывает закупорку слюнной железы?

Обструкция слюнной железы может возникать по разным причинам:

отложения камней (как правильно, кальциевых) в слюнной железе (слюнно-каменная болезнь);

повреждения челюсти и разрастание рубцовой ткани;

слизистые пробки;

попадание инородного тела;

аномальный рост клеток железы.

Слюнно-каменная болезнь (сиалолитиаз) – наиболее распространенный диагноз. Причины возникновения до конца не установлены. В настоящее время врачи связывают её с недостатком кальция и витамина А. При этом у детей эта проблема встречается крайне редко.

Факторы риска закупорки слюнных желез у детей

Есть ряд сопутствующих вещей, которые вполне могут спровоцировать закупорку слюнных желез:

инфекция или воспалительный процесс (паротит);

сильное обезвоживание;

прием мочегонных препаратов;

прием антихолинергических препаратов, таких как атропин;

повреждение органов дыхания.

У взрослых закупорка слюнных желез также может произойти из-за большого стажа курения, либо при подагре.

Симптомы закупорки слюнной железы

Самыми основными симптомами являются сильная боль в районе нижней челюсти и опухоль. При этом они могут усиливаться и на время утихать. Как правило, сильнее болеть начинает во время приема пищи, когда железа начинает вырабатывать слюну.

Иногда блокируется только околоушной проток, в этом случае симптомы могут отсутствовать по нескольку дней или даже недель.

Состояние закупорки опасно тем, что, оставаясь в таком состоянии долгое время, железа постепенно теряет способность вырабатывать слюну. В этот момент она становится твердой наощупь. Боль, как правило, проходит, а вот опухоль может остаться.

Однако закупорка слюнной железы у детей – это часто не самостоятельное заболевание. Она может указывать на другие проблемы со здоровьем. Поэтому всегда обращайтесь за точным диагнозом к специалистам!

Диагностика

Постановка точного диагноза начинается с визуального обследования и изучения истории болезни. В ряде случаев врач может нащупать камень уже при первом осмотре, но чаще всего потребуются дополнительные анализы, чтобы исключить иные состояния с воспалением слюнных желез.

Также может понадобиться скрининг подчелюстной области:

Компьютерная томография;

Рентгенография;

Ультразвуковое исследование (УЗИ), чтобы оценить состояние мягких тканей;

Сиалография слюнных желез – снятие рентгеновского снимка с введением йодного контраста в слюнные протоки.

Лечение закупорки слюнных желез у детей и взрослых

Лечение закупорки слюнных желез зависит от тяжести симптомов, возраста и общего состояния здоровья пациента.

В целом, лечащий врач может назначить:

Обезболивающие при ярко выраженном болевом синдроме;

Массаж подчелюстной области;

Обильное питье, чтобы увлажнить гортань и ротовую полость;

Сосание леденцов для усиления секреции слюны.

Также в случае приема некоторых лекарств, снижающих выработку слюны, их потребуется на время отменить, если только это не ухудшит состояние здоровья.

В целом, большинство симптомов исчезает уже после этих процедур, однако, если состояние не улучшается, то может потребоваться более серьезное лечение.

Литотрипсия (ударно-волновая терапия) слюнных желез. Её применяют для разрушения камней в слюнном протоке;

Сиалоэндоскопия и извлечение камня через слюнный канал. Наименее инвазивный и наиболее передовой метод лечения закупорки слюнной железы;

Открытая операция с удалением слюнной железы. Её применяют, если прочие методы не работают.

Осложнения, которые были вызваны закупоркой железы или околоушного протока, также могут потребовать лечения.

Возможные осложнения при закупорке слюнной железы у детей

Иногда закупорка околоушного протока может привести к инфекции. Это распространенная проблема у пожилых людей, среди детей она практически не встречается. В этом случае помимо устранения «засора» понадобится также лечение антибиотиками.

В большинстве случаев курса антибиотиков достаточно, однако, в открытую рану могут быть занесены и другие инфекции, что приведет к нагноению (абсцессу) на шее.

Когда обращаться к врачу?

Если симптомы не проходят в течение недели, это уже повод обратиться к специалисту, особенно если есть сопутствующие проблемы в виде повышения температуры, болей в шее и т.д. В случае сиалолитиаза вероятнее всего потребуется операция.

Источник

Причины, частота, диагностика и лечение болезней слюнных желез у детейЗаболевания слюнных желез у детей в большинство случаев имеют инфекционную природу, развиваются остро и проходят самостоятельно. Тем не менее, некоторые заболевания заслуживают отдельного рассмотрения. а) Сбор анамнеза. Обычно пациента беспокоит увеличение одной или нескольких слюнных желез. Отмечается скорость развития симптомов, внезапное или постепенное проявление; наличие боли; чем провоцируется развитие симптомов (например, боль при приеме пищи) и т.п. Необходимо уточнить в анамнезе наличие царапин или укусов животных, недавних стоматологических манипуляций, любых других заболеваний. Документируются все жалобы общего характера (лихорадка, недомогание, ознобы). Также необходимо провести полный детальный осмотр, обращать внимание на наличие сопутствующих системных заболеваний (в первую очередь иммунодефицитных состояний). б) Осмотр ребенка с признаками болезни слюнной железы. Определяется выраженность и характер увеличения слюнных желез, наличие гиперемии, изменения цвета кожи над пораженной железой. Пальпацию необходимо проводить бимануально, это поможет дифференцировать диффузно увеличенную железу от новообразования в толще ее паренхимы или от расположенного рядом образования (увеличенного лимфоузла, кисты жаберной щели). Все дополнительные образования должны быть тщательно описаны (плотность, наличие флюктуации, болезненность, смещаемость). При осмотре полости рта необходимо обратить внимание на количество, консистенцию и внешний вид слюны (скудная, чистая, гнойная). Выводные протоки пальпируются для исключения наличия конкрементов. Диагностика. При подозрении на инфекционную природу заболевания рассчитывается количество лейкоцитов крови и лейкоцитарная формула. Также диагностически ценными могут оказаться другие неспецифические маркеры воспаления (С-реактивный белок, СОЭ). При необходимости определяются содержание вирусов (Эпштейн-Барр, ВИЧ, вирус эпидемического паротита), выполняются специфические бактериальные пробы (титры Bartonella henselae, туберкулиновая проба). Слюна отправляется на посев (на предмет как аэробных, так и анаэробных культур). Для визуализации слюнных желез чаще всего используются УЗИ, рентгенография, КТ и МРТ. Более инвазивные процедуры, например, сиалография, во время которой пациенту в проток слюнной железы вводится контрастный препарат, используются редко. УЗИ используется для проведения дифференциального диагноза между солидными и кистозными образованиями, для определения расположения образования по отношению к слюнной железе (вне или внутри паренхимы), а также для контроля тонкоигольной биопсии. Преимуществами УЗИ являются отсутствие ионизирующего излучения, возможность выполнять исследование без медикаментозной седации. Рентгенография полезна для диагностики рентгеноконтрастных конкрементов протоков слюнных желез (80% камней поднижнечелюстной, 20% околоушной железы). КТ и МРТ позволяют оценить расположение новообразования по отношению к окружающим тканям. МРТ позволяет лучше визуализировать мягкие ткани, но из-за более длительного времени проведения исследования чаще требуется медикаментозная седация (у маленьких детей и младенцев иногда даже приходится прибегать к общей анестезии). Необходимость выполнения тонкоигольной биопсии слюнных желез спорна, но с ее помощью возможно дифференцировать доброкачественную опухоль от злокачественной вплоть до 93% случаев. Также биопсия позволяет определить гистологическую структуры тканей (ткань слюнной железы, окружающие мягкие ткани, лимфоузел). У маленьких детей биопсия выполняется под седацией или общей анестезией.

е) Инфекционное воспаление слюнной железы (сиалоаденит): 1. Острый бактериальный сиалоаденит. Большая часть случаев инфекционного сиалоаденита имеет бактериальную природу. Пораженная железа увеличена в размерах, болезненна, пациентов также беспокоят общие симптомы инфекции. При массаже железы из ее протока поступает гнойное отделяемое. Околоушная железа поражается чаще поднижнечелюстной. Предполагается, что слюна, производимая поднижнечелюстной железой вследствие своего слизистого характера обладает большими антибактериальными свойствами, чем серозная слюна околоушной железы. Вне зависимости от пораженной железы, инфекционный процесс возникает вследствие застоя слюны, причиной которой могут являться конкременты, дегидратация, сдавление протока извне. Слюна посылается на посев и окрашивание по Граму. Наиболее часто высеваются Staphylococcus aureus и Streptococcus viridans. Для лечения используются защищенные пенициллины (амоксициллин с клавулановой кислотой), массаж железы, теплые компрессы, обильное питье, а также вещества, способствующие слюноотделению (кислые леденцы, лимонный сок). Если лихорадка и боль сохраняются на фоне антибактериальной терапии, необходимо заподозрить формирование абсцесса внутри железы. Для диагностики используется КТ или УЗИ. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом. 2. Хронический бактериальный сиалоаденит. Несколько бактериальных возбудителей, способных образовывать гранулемы, могут поражать лимфоузлы, расположенные около или в толще слюнных желез. Туберкулезное поражение часто сопровождается лимфоаденопатией со стороны прикорневых и медиастинальных лимфоузлов, для диагностики также используется туберкулиновая проба. Лечение проводится системными противотуберкулезными препаратами. У детей атипичная микобактериальная инфекция встречается достаточно часто, наиболее часто поражаются органы головы и шеи. Подозрение на микобактериальную инфекцию должно возникнуть в том случае, если кожа над пораженным участком приобретает синюшный оттенок. Наиболее часто возбудителем является Mycobacterium avium. Туберкулиновая проба слабоположительная. Для получения положительного результата посева может потребоваться больше времени. Диагноз часто ставится на основе клинических данных и анализа возбудителя. Поскольку системная антибактериальная терапия чаще всего оказывается неэффективной, проводится хирургическое удаление пораженной ткани. Болезнь кошачьей царапины (доброкачественный вирусный лимфаденит), вызываемая Bartonella henselae, может привести к хроническому увеличению лимфоузлов, расположенных около или в толще околоушной слюнной железы, имитируя новообразование. При детальном расспросе пациент может вспомнить о царапине или укусе животного. Результаты тонкоигольной биопсии серебрятся по Вартину-Старри, в результате чего определяются характерные не кислотостойкие грамотрицательные бациллы. Лечение симптоматическое. Для ускорения выздоровления могут использоваться макролиды. 3. Вирусный сиалоаденит. Одной из причин сиалоаденита может быть эпидемический паротит, вызываемый парамиксовирусом. В последние годы из-за распространения вакцинации заболеваемость резко снизилась. За продромальным периодом (лихорадка, недомогание, симптомы ОРЗ) развивается болезненное, диффузное увеличение в размерах больших слюнных желез. Возможно также развитие воспаления мозговых оболочек, яичек, яичников, поджелудочной железы. Диагноз ставится после определения титра вируса. Лечение поддерживающее. К осложнениям относится нейросенсорная тугоухость, а также бесплодие вследствие орхита или оофорита. Причиной хронического увеличения слюнных желез может стать ВИЧ-инфекция. Чаще всего в толще околоушной слюнной железы образуются лимфоэпителиальные кисты. Нередко первым проявлением заболевания является диффузное увеличение объема желез вследствие лимфоидной гиперплазии. Лечение при кистах консервативное, возможна их пункция при наличии косметического дефекта или иных неудобств. Паротидэктомия не рекомендуется из-за риска повреждения лицевого нерва. Сиалоаденит может быть частью симптомокомплекса инфекционного мононуклеоза (вызываемого вирусом Эпштейна-Барр), который также характеризуется болью в горле, задней шейной лимфоаденопатией, возможно гепатоспленомегалией.

ж) Обструктивные заболевания слюнных желез. Слюнные конкременты или сиалолиты представляют собой отложения солей кальция вокруг органического матрикса. В 10% случаев поражается околоушная железа, в 90% — поднижнечелюстная. Повышенная частота встречаемости сиалолитов поднижнечелюстной железы объясняется двумя факторами: во-первых, ее слюна имеет щелочной pH и более вязкий характер, во-вторых, транспорт слюны по вартонову протоку осуществляется против силы тяжести. Конкременты нарушают отток слюны из железы, вызывая боль и периодическое увеличение слюнной железы в размерах часто наблюдается во время приема пищи. Сиалоаденит часто развивается вследствие застоя слюны. При пальпации протока поднижнечелюстной железы камни определяются по его ходу или в области выводного соустья. Конкременты околоушной железы пропальпировать сложнее. На простых рентгенограммах или КТ без контраста визуализируются только рентгеноконтрастные конкременты (80% камней поднижнечелюстной, 20% околоушной желез). Если конкремент расположен рядом с выводным соустьем протока, его можно или продавить наружу, или достать через небольшой внутриротовой разрез. При расположении конкрементов в толще железы требуется либо резекция поднижнечелюстной слюнной железы, либо поверхностная паротидэктомия. Рецидивирующий сиалоаденит может вести к хроническому воспалению железы с нарушением ее архитектоники. Возможно формирование стриктур, нарушающих отток от железы. Через какое-то время проксимальный конец протока расширяется (сиалэктаз), вызывая хроническое увеличение железы. Нарушение оттока слюны от малых слюнных желез может стать причиной двух схожих, но разных по сути заболеваний. Ретенционные кисты слизистой оболочки являются истинными кистами, которые изнутри выстларанула, которая образуется на дне полости носа вследствие закупорки протока поднижнечелюстной слюнной железы. Иногда ранулы могут достигать больших размеров, опускаясь в толщу челюстно-подъязычной мышцы («погруженная» ранула). Мукоцеле,напротив, не являются истинными кистами. Они лишены эпителиальной выстилки и образуются в результате распространения слизи в окружающие ткани. Как в случае ретенционных кист, так и в случае мукоцеле требуется либо марсупиализация, либо полное удаление. В большинстве случаев удаление возможно из внутриротового доступа, лишь «погруженные» ранулы иногда удаляются из наружных доступов. з) Врожденные образования слюнных желез. В слюнных железах могут локализоваться различные врожденные кисты. Дермоидные кисты чаще всего возникают в околоушной слюнной железе, для предотвращения рецидивов необходимо полное удаление. Также в области околоушной слюнной железы могут локализоваться пороки развития первой жаберной щели. Аномалия I типа по Work представляет собой дупликатуру мембранозной части наружного слухового прохода, II типа — дупликатуру мембранозной и хрящевой частей. Обычно они располагаются кзади и книзу от угла нижней челюсти, часто прилежат к лицевому нерву. У младенцев иногда встречаются врожденные ретенционные кисты. Обычно они регрессируют самостоятельно, требуется лишь динамическое наблюдение. и) Новообразования слюнных желез у детей: 1. Сосудистая опухоль слюнной железы. В отличие от взрослых, наиболее часто встречающимися опухолями у детей являются сосудистые опухоли, из них наиболее распространены гемангиомы. Они возникают практически сразу после рождения, обычно за периодом роста и пролиферации на протяжении от нескольких месяцев до года следует период инволюции, который может длиться неопределенно долго. Поскольку в большинстве случаев гемангиомы регрессируют самостоятельно, требуется лишь динамическое наблюдение, целью которого является недопущение развития осложнений. К возможным осложнениям относится изъязвление, кровотечения, функциональные нарушения, инфицирование, неполная инволюция с остаточным косметическим дефектом, а также быстрый рост в рамках синдрома Казабаха-Меррит (коагулопатия потребления, развивающаяся вследствие захвата тромбоцитов опухолью). Лечение варьирует от консервативных методов (пропранолол, кортикостероиды) до более инвазивных (лазерная абляция, хирургическое удаление). Лимфатические мальформации, называемые также лимфангиомы, представляют собой сжимаемые новоообразования, состоящие из деформированных, расширенных лимфатических протоков. В зависимости от размеров кистозного расширения они подразделяются на макрокистозные, микрокистозные или смешанные. Они могут увеличиваться до больших размеров, вызывая сдавление дыхательных путей. Излечение достигается путем полного удаления. В последние годы также набирает популярность использование склерозирующих агентов, например, ОК-432, особенно в случае ма-крокистозных лимфангиом. Наконец, сосудистые мальформации могут возникать в толще слюнных желез. В отличие от гемангиом, они постепенно растут по мере взросления ребенка. Спонтанной инволюции не наблюдается.

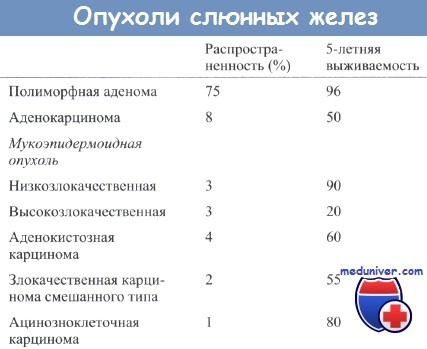

2. Доброкачественные опухоли слюнной железы. Наиболее частой доброкачественной опухолью слюнных желез у детей является плеоморфная аденома. У взрослых она представляет собой медленнорастущую, плотную опухоль. Для постановки диагноза достаточно тонкоигольной биопсии. Методом хирургического лечения является поверхностная паротидэктомия. 3. Злокачественные опухоли слюнной железы. У детей наиболее часто встречается мукоэпидермоидный рак. В зависимости от гистологического строения подразделяется на высоко- низкодифференцированный. Стадии аналогичны таковым у взрослых. Высокодифференцированные опухоли успешно излечиваются после полного хирургического удаления с захватом части здоровых тканей железы. Низкодифференцированные опухоли требуют полной паротидэктомии, диссекции лимфоузлов шеи и, возможно, лучевой терапии. В обоих случаях следует пытаться сохранить лицевой нерв, если только он не находится в толще опухоли. Вторым по частоте встречаемости является ацинарный рак. Чаще всего опухоли являются высокодифференцированными, лечение аналогично таковому при высокодифференцированном мукоэпидермоидном раке: полное удаление с попыткой сохранения лицевого нерва. к) Сиалорея у ребенка. Сиалорею, избыточную продукцию слюнных желез, необходимо отличать от птиализма (гиперсаливации). В основе птиализма обычно лежит сразу несколько факторов: как избыточная продукция слюны, так и нарушение ее оттока (чаще всего в результате дисфагии). Лечение обычно консервативное логопедическое, направленное на коррекцию акта глотания. В качестве фармакотерапии используются скополамин и гликопирролат. Хирургическое лечение используется только при неэффективности консервативного. Применяются инъекции бутулотоксина А в толщу слюнной железы под контролем УЗИ, резекция поднижнечелюстной слюнной железы, изменение хода вартонова протока, интраоральное лигирование выводных протоков слюнных желез, резекция барабанной струны. л) Ключевые моменты: — Также рекомендуем «Причины, частота, диагностика и лечение увеличения небных миндалин, аденоидов у детей» Оглавление темы «Болезни носа, горла у детей»:

|

Источник