Некроз пульпы зуба лечение

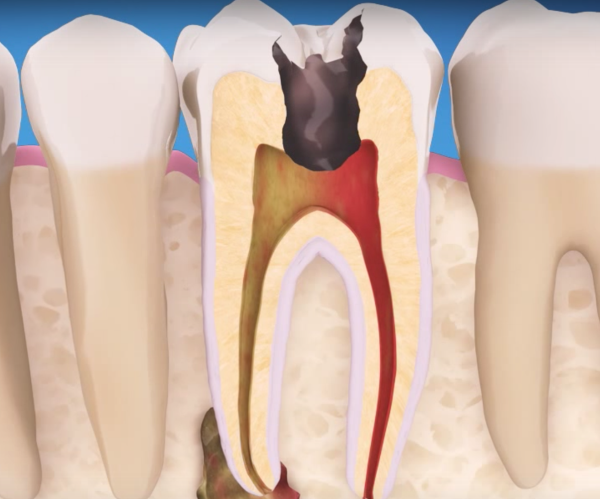

Некроз пульпы — это гибель клеток сосудисто-нервного пучка в коронковой или корневой части зуба, возникающая как следствие осложненного кариеса или травматического повреждения зуба. Заболевание может протекать бессимптомно, но чаще основным проявлением некроза пульпы является продолжительная ноющая боль в зубе от горячей пищи. Диагностику данной стоматологической патологии проводят на основании жалоб пациента, прицельной дентальной рентгенографии, температурных проб и электроодонтометрии. Для лечения некроза пульпы проводят эндодонтическую обработку корневых каналов с их дальнейшей пломбировкой.

Общие сведения

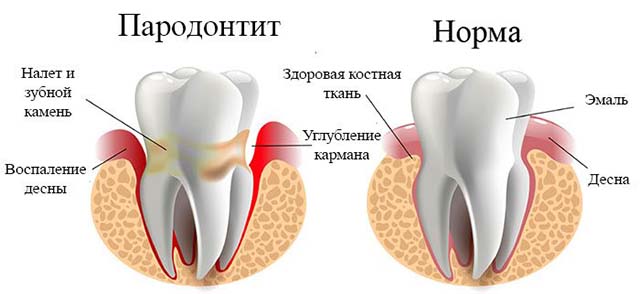

Некроз пульпы — это необратимая форма пульпита. Некоторые авторы относят некроз пульпы к хроническому гангренозному пульпиту, другие выделяют в отдельную патологию. При некрозе пульпы происходит отмирание части сосудисто-нервного пучка в коронковой или в корневой пульпе зуба. За счет образования некротизированных участков нерва и нарушения кровоснабжения угнетаются иммунные факторы зуба, возникают условия для размножения бактерий. Некроз пульпы может развиваться как в молочных, так и в постоянных зубах. Этой патологии подвержены мужчины и женщины любых возрастов. Очень важно диагностировать некроз пульпы вовремя, потому что часто воспалительные явления переходят на периодонтальную связку и приводят к повреждению тканей периодонта.

Некроз пульпы

Причины некроза пульпы

Выделяют несколько групп факторов, приводящих к возникновению некроза пульпы: химические, бактериальные, термические и механические. Химический некроз пульпы чаще всего возникает в результате применения агрессивных веществ на этапе лечения кариеса, например, спирта или фенола и др. Вещество проникает в пульпу зуба через дентинные канальцы, в результате чего происходит химический ожог тканей сосудисто-нервного пучка зуба, который заканчивается его некрозом. Химический некроз пульпы приводит к развитию воспалительных явлений в периодонтальной связке, окружающей зуб. Выявляется такой вид некроза случайно, при обнаружении на рентгенограмме изменений в периапикальных тканях зуба. Также внимание врача привлекает серый цвет твёрдых тканей. Такой зуб чаще всего ранее лечен по поводу среднего или глубокого кариеса.

При бактериальном поражении пульпы зуба в тканях сосудисто-нервного пучка обнаруживают смешанную микрофлору, в то время как здоровая пульпа зуба — стерильна. Основное значение отводят стрептококку и стафилококку. Также при микробиологическом исследовании обнаруживают аэробных микроорганизмов — клостридии перфрингенс, фузобактерии. Термический некроз пульпы развивается вследствие ее ожога при обработке зуба, часто во время подготовки к протезированию. Это возникает, если используются наконечники без водяного охлаждения, отчего происходит перегрев тканей.

Травматический некроз пульпы может быть результатом острой или хронической травмы. Острая травма зуба возникает при однократном приложении силы, например, в результате удара, падения. Происходит разрыв периапикальных тканей, нарушается кровоснабжение тканей пульпарной камеры, возникает их некроз. Хроническая травма появляется вследствие длительного регулярного воздействия на периодонт. Сначала этот процесс компенсирован, но в дальнейшем из-за нарушения кровоснабжения происходит некроз пульпы. Это явление может встречаться при патологической стираемости зубов, профессиональных вредных привычках (например, у швей — перекусывание зубами нитки, у рыболовов — лески).

Классификация некроза пульпы

В стоматологии выделяют колликвационный и коагуляционный некроз пульпы. При колликвационном некрозе пораженная ткань имеет дряблую консистенцию, может содержать большое количество жидкости. Этот вид некроза встречается при поражении зуба микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. Также развитие колликвационного некроза возможно при лечении пульпита биологическим методом, а именно – при прямом покрытии пульпы зуба гидроокисью кальция.

Коагуляционный некроз обычно не связан с хроническим инфекционным воздействием. При таком виде некроза происходит гипоксия и вследствие этого — некротизация участка пульпы зуба. Коагуляционный некроз пульпы встречается при острой травме периодонта, когда нарушается питание сосудисто-нервного пучка зуба. Чаще всего оба вида некроза безболезненны, боль возникает в том случае, если присоединяется такой вид бактерий, как бактероиды. Данная классификация важна при изучении патофизиологии процесса. В клинической практике основное значение уделяют анамнезу заболевания, симптомам и данным дополнительных методов исследования.

Симптомы некроза пульпы

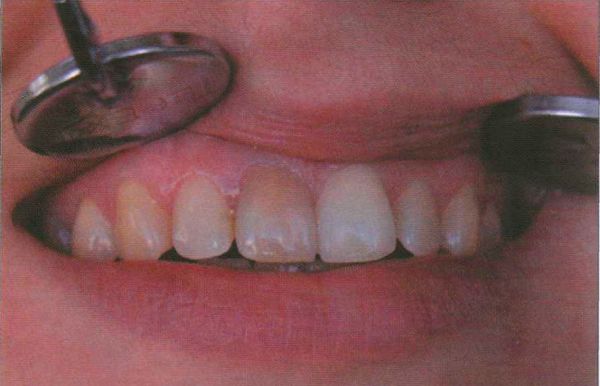

Часто некроз пульпы развивается бессимптомно. Может обнаруживаться случайно при проведении рентгенологического исследования (ортопантомограммы, компьютерной томографии). В таком случае некроз часто сочетается с изменениями в периапикальных тканях зуба. В некоторых случаях пациент обращается к стоматологу с жалобами на изменение цвета зуба. При осмотре полости рта стоматолог обнаруживает зуб серого цвета. При вскрытии пульпарной камеры определяется гнилостный запах. Перкуссия таких зубов бывает положительной. Поверхностные слои пульпы грязно-серого цвета, не кровоточат. Зондирование корневой пульпы также может быть положительно.

Некоторые пациенты предъявляют жалобы на боль от горячей пищи. Это связано с жизнедеятельностью особых бактерий, чаще всего бактероидов. Воздействие горячей температуры приводит к образованию газов в полости зуба. При этом характерно медленное нарастание боли при нагреве зуба и постепенное угасание при устранении раздражителя. Пациенты с некрозом пульпы практически всегда отмечают, что зуб болел ранее.

Диагностика некроза пульпы

Диагностика некроза пульпы проводится на основании жалоб больного, анамнеза заболевания, клинической картины. В качестве дополнительных методов исследования применяют термопробы. Так, зуб с некрозом пульпы либо не будет реагировать на термические раздражители, либо будет давать положительную реакцию на горячее.

На рентгенограмме (ортопантомограмма, прицельные снимки, компьютерная томография) выявляют изменения в тканях периодонта. Отмечается расширение периодонтальной щели, может быть резорбция костной ткани в области верхушки зуба. При электроодонтометрии могут быть получены результаты от 60 до 100 мкА, они связаны с электропроводимостью пульпы: чем больше тканей нерва некротизировано, тем выше будет проводимость электрического тока.

Дифференциальную диагностику некроза пульпы следует проводить с необратимым пульпитом и хроническим верхушечным периодонтитом. При хроническом апикальном периодонтите будет наблюдаться безболезненное зондирование на всем протяжении корневого канала, может быть свищевой ход или рубец от свища, гиперемия переходной складки, такой зуб никогда не реагирует на температурные раздражители, показания ЭОД более 100мкА. При необратимом пульпите сохраняется реакция на температурные раздражители, зондирование болезненно, характерны ночные боли с иррадиацией в прилегающую область.

Лечение некроза пульпы

При некрозе пульпы проводится эндодонтическое лечение. Оно подразумевает тщательную обработку корневых каналов. Лечение каналов проводят в несколько этапов. При первом посещении механически очищают стенки корневых каналов ручными или машинными инструментами, промывают антисептическими растворами на основе гипохлорита натрия для удаления некротизированных органических остатков пульпы. Для уничтожения микроорганизмов на две недели в канале оставляют гидроокись кальция, которая создает высокощелочную среду, губительную для бактерий. При втором посещении повторно промывают каналы антисептиками (чаще всего раствором хлоргексидина) и проводят пломбировку корневых каналов.

Для профилактики некроза пульпы необходимо проходить регулярные осмотры у врача-стоматолога, санировать очаги хронической инфекции в полости рта, проводить замену пломб с нарушением краевого прилегания.

Источник

Некроз зубной пульпы – сложная необратимая патология, при которой имеет место гибель нервов и кровеносных сосудов.

Заболевание является завершающим этапом воспалительного процесса, развившегося в пульпе вследствие травмирования единицы или осложненного обширного кариеса.

Общая информация

Некоторые специалисты относят патологию к хронической форме гангренозного пульпита, а другие отделяют данное явление в самостоятельную болезнь.

В любом случае, образование некротических участков и нарушение поступления крови угнетают местный иммунитет, создают благоприятные условия для появления и стремительного размножения гнилостных бактерий.

Поражение может продолжительное время протекать бессимптомно или проявлять себя длительной ноющей болью, которая становится причиной обращения за медицинской помощью. Недуг с одинаковой частотой возникает у представителей обоих полов в любом возрасте. Может развиться на любом элементе челюстной дуги.

Некроз важно выявлять на ранней стадии, пока воспалительный процесс не перешел на периодонтальные связки, и не привел к поражению тканей периодонта с локальным скоплением гнойного экссудата.

Причины появления

Некрозу предшествует ряд серьезных изменений в пульпе. Причины, вызвавшие их, выделены в следующие группы:

- Химические. Заболевание развивается вследствие использования, при лечении тяжелых форм кариеса, агрессивных средств на основе спирта (фенола).

Их компоненты, проникая по дентинным каналам в пульпарную камеру, вызывают химический ожог нервов и сосудов крови.

Данный некроз выявляется на рентгенограмме по изменениям структуры периапикальных тканей. Стоматологи также обращают внимание на изменение до серого цвета твердых зубных тканей.

- Термические. Некроз возникает по причине термического ожога зубных тканей при подготовке к проведению протезирования.

Это бывает из-за применения наконечника без охлаждения при размещении протезной конструкции. В результате такого действия случается перегревание тканей, а после, и их отмирание.

- Бактериальные. В обычном состоянии пульпа стерильная, а при проникновении в нее бактерий, в тканях обнаруживается смешанная флора.

Основную ее массу составляют стафилококки, аэробные бактерии (фузобактерии и клостридии перфрингенс) и стрептококки.

- Травматические. Заболевание является следствием травмы (хронической, острой). В первом случае некроз проявляется по причине регулярного воздействия на ткани периодонта.

На начальном этапе этот процесс имеет компенсированный характер, а потом из-за ухудшения кровоснабжения переходит в некротическое состояние.

Данное явление диагностируется при патологической форме стирания эмали, вредных привычек: перекусывании зубами жестких предметов.

Во втором случае болезнь возникает после однократного прикладывания силы — при направленном ударе или падении. Происходит ухудшение кровоснабжения и разрыв пульпарных тканей.

Типы патологии

В стоматологии выделяются два типа некротического состояния:

- Колликвационный.

- Коагуляционный.

Первый тип характеризуется дряблой структурой тканей, нахождением в них большого объема жидкости. Диагностируется при проникновении в зубную полость патогенных организмов и поражении продуктами их жизнедеятельности.

Колликвационное состояние также может развиться как осложнение после терапии пульпита биологическим способом, т.е. когда пульпа покрывается гидроокисью кальция.

Развитие коагуляционного некроза происходит при наличии во рту хронической инфекции. Обычно при таком состоянии наблюдается гипоксия тканей пульпы и как следствие – их отмирание.

Данная разновидность болезни также возникает после острой травмы периодонтальных тканей, когда происходит нарушение кровообращения и питания нервно-сосудистого пучка.

Такая классификация берется стоматологами за основу при изучении хода патофизиологического процесса.

Симптоматика

Обычно некроз развивается без проявления симптоматики. Он обнаруживается абсолютно случайно во время лечения других патологий ротовой полости, выполнении компьютерной томографии, ортопантомограммы, рентгенографии или иных обследований и манипуляций.

Иногда человек приходит к стоматологу по поводу изменения оттенка эмали, когда она приобретает серый цвет. При такой перемене врач вынужден вскрыть пульпу.

Во время манипуляции отчетливо проявляется гнилостный запах, концентрируемый в воспаленной области. Перкуссия дает положительный результат, верхний пульпарный слой не кровоточит, но имеет грязно-серый оттенок.

Некоторые из пациентов жалуются на то, что после горячих блюд и напитков, у них развивается ноющая продолжительная боль. Отмечено, что интенсивность ее проявления зависит от степени нагревания тканей.

Симптом начинает угасать при устранении раздражающего фактора. Развитие боли в данном случае врачами связывается с деятельностью особой группы микроорганизмов – бактероидов. Воздействие высокой температуры способствует активному выходу газов из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, что усиливает давление на нервы в прилегающих здоровых тканях.

Диагностика

Заболевание диагностируется по жалобам, предъявляемым пациентом, на основании анамнеза и клинической картины состояния.

Как дополнительный метод обследования проводится термопроба, когда проверяется реакция зуба на термораздражитель. Если в пульпе происходят некротические преобразования, она будет на горячее проявлять на реакцию.

На рентгеновском снимке (ортопантомограмме, прицельном снимке и КТ) будут отчетливо видны изменения в периодонтальных тканях. Наблюдается увеличение периодонтальной щели, на участке зубной верхушки может наблюдаться резорбция.

Электроодонтометрия может показать результат 65-100 мкА. Такой высокий показатель подтверждает некроз. Известно, что чем больше пульпарных тканей погибло, тем выше электропроводимость пульпы.

При диагностике некроза, важно дифференцировать данное явление от необратимого пульпита и периодонтита в хронической форме.

При пульпите ответ на температурный раздражитель держится долгое время, зондирование проходит болезненно. Также характерна болезненность с ирригацией в прилегающий участок в ночное время.

Для верхушечного периодонтита свойственно безболезненное обследование зондом, свищевой проход или рубец от него, гиперемия. Зуб с периодонтитом не реагирует на высокую температуру, а его показатель ЭОД будет превышать 100 мкА.

Лечение

Если диагностирован некроз, специалист выполняет эндоскопическое лечение. Данная методика подразумевает дезинфицирование и запечатывание пломбой открытых каналов корня.

Процедура выполняется в несколько этапов (т.е. за несколько посещений). На первом приеме механически очищаются стенки каналов, а сами каналы промываются антисептическим раствором.

Обычно для этого используют препараты с гипохлоритом натрия в составе, который облегчает удаление омертвевших участков пульпы.

Затем канал на две недели заполняется гидроокисью кальция, которая создает в нем высоко щелочную среду, пагубно действующую на патогенную флору.

По истечении нужного времени, пациент приходит на второй прием, во время которого стоматолог проводит повторную обработку открытых каналов антисептиком (обычно для этого используется «Хлоргексидин»). После, все каналы корня пломбируются.

В видео представлена техника чистки каналов зуба.

Рекомендации

Как правило, после эндоскопического лечения, стоматологом назначаются анальгетики и ряд препаратов, которые снижают вероятность развития осложнений.

Все медикаменты подбираются для пациента индивидуально, исходя из его возраста и степени распространения некротических изменений.

Кроме этого, даются разъяснения о правилах поведения после завершения лечения. Их соблюдение поможет быстрее и эффективнее справиться с болезнью:

- Первые 2—3 ч. после процедуры отказаться от приема пищи. Все это время действие анестетика сохраняется, и можно случайно прикусить мягкие ткани, из-за чего образуются припухлость и гематома.

Ограничение в еде и напитках также связывается и с тем, что пломбировочному материалу необходимо хорошо затвердеть.

- Если между визитами к врачу из канала выпадет временная пломба, надо незамедлительно прийти на прием для предотвращения попадания в него инфекции.

- Когда канал не закрыт пломбой, надо следить, чтобы в его полость не попадали мелкие кусочки пищи. Для этого необходимо перед едой закрывать вход в отверстие тампоном, полоскать рот содовым раствором, солевым с 5 каплями йода или настоями из лекарственных трав.

Также стоматологи рекомендуют выполнить контрольную рентгенографию, и зуб покрыть коронкой в ближайшее время.

Профилактика

Чтобы предупредить пульпарный некроз, надо регулярно приходить на профилактические осмотры. Это поможет обнаружить воспаление на начальной стадии его развития и его своевременно устранить, не доводя ситуацию до отмирания тканей.

Если во рту присутствуют хронические инфекции, обязательно следует санировать ее очаги, поскольку именно бактерии являются основной причиной некроза пульпарных тканей.

Должное внимание необходимо уделять давно поставленным пломбам. Нередко в них нарушается краевое прилегание, что влечет за собой попадание патогенных бактерий в коронку и корневую структуру. Их деятельность приводит к воспалению, которое впоследствии доводит до некроза.

Последствия игнорирования терапии

Гибель тканей пульпы – малоприятное состояние, которое хоть и протекает бессимптомно, но при отсутствии лечения приводит к печальным последствиям:

- Потемнение зуба, в котором происходят некротические изменения, и как следствие – ухудшение эстетических показателей.

- Деструкция (разложение) периодонтальных тканей с последующим переходом процесса на костные ткани межзубных перегородок.

- Экстракция проблемной единицы.

Только своевременно проведенные лечебные мероприятия предотвратят все перечисленные осложнения и сохранят зуб.

Стоимость

На ценообразование в клиниках оказывает влияние несколько факторов, основополагающими из которых являются: уровень медучреждения, его профессиональное оснащение, уровень квалификации специалистов, применяемая методика лечения, количество посещения и т. д. В прайс-листах всегда четко указана цена за каждую процедуру, проводимую при лечении.

Принцип образования стоимости за лечение некроза прослеживается по следующей схеме, оплата в которой проводится за следующие манипуляции:

- анестезия – от 600 р.;

- обработка (промывание) корневого канала – от 470 р. (за каждый канал);

- ортопантомограмма – около 1200 р.;

- электроодонтометрия – около 400 р.;

- пломбировка каналов – от 800 р.

В итоге, стоимость лечения однокорневой единицы начинается от 4,5 тыс. р. Эта цифра увеличится, если зуб многоканальный, и патологический процесс имеет обширную зону поражения.

Отзывы

Некроз пульпы – серьезное необратимое состояние, сдержать развитие которого только лекарственными препаратами не получится. Только своевременное посещение стоматолога поможет избежать развития тяжелых осложнений.

Если вы столкнулись с данной проблемой, и хотите поделиться опытом по ее устранению, оставьте комментарий к этой статье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

похожие статьи

Источник