Лечение ног у овец

Копытная гниль овец (английское название – Foot-rot, латинское – Poronychia contagiosa) представляет собой хроническое заболевание, которое поражает мелкий рогатый скот (в основном возникает у овец).

Она проявляется как воспаление кожного покрова междукопытной щели и сопровождается распадом роговой оболочки копыта, её отслоением, что вызывает у животного хромоту.

Загрузка …

История заболевания. Экономический ущерб

Эта болезнь известна животноводам уже большее трехсот лет. Впервые копытная гниль была описана с научной точки зрения в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого столетия одновременно во Франции, Голландии, Великобритании и Германии.

На территории России овцеводы выявляли эти заразную болезнь как самостоятельную с конца девятнадцатого века.

Несмотря на это, до середины прошлого века ее причина оставалась загадкой. Некоторые ветеринары-практики считали это заболевание аналогом некробактериоза, пока, наконец, австралийский ученый Беверидж в 1938 году не открыл и описал его возбудитель. В период с 1970-го по 90-е годы активные научные изыскания по копытной гнили и разработке вакцин против нее проводились во Франции, России, Великобритании, Новой Зеландии и в Австралии.

Это заразное заболевание получило широкое распространение во всех развитых овцеводческих странах. На территории России и бывшего Советского Союза копытная гниль распространялась в 50-60-е годы прошлого столетия, а пик заболевания пришелся на 70-е годы двадцатого века. Особенно тяжелой была ситуация с овечьим поголовьем южных областей нашей страны.

Экономический ущерб от этого заболевания весьма существенный. Он вызван резким уменьшением количества получаемого мяса, шерсти и молока, слабостью получаемого потомства, раньше положенного времени выбраковываются больные животные, нарушается нормальное воспроизводство, снижается устойчивость молодняка и взрослых особей к разным болезням. Приведем некоторые цифры: объем получаемой овечьей шерсти падает на 10-40 процентов, молока – на 20-60, а мяса – на 20-40. Самые большие убытки несут ранее благополучные хозяйства, в которых заболевание начинается массово.

Возбудитель заболевания

Возбудителем копытной гнили является Dichelobacter nodosus (старое название Bacteroides nodosus). Под микроскопом выглядит как довольно большие немного изогнутые либо прямые палочки, имеющие закругленные концы. В пораженных тканях они расположены либо парами, либо поодиночке. Ни капсул, ни спор – не образуют. Клетки возбудителя заболевания зачастую окружают мелкие грамотрицательные палочки, которые расположены к его поверхности перпендикулярно (как частокол). Количество таких палочек колеблется от одной до десяти. Эта характерная особенность называется феномен Бевериджа.

К сожалению, выявить возбудитель с помощью стандартных питательных сред нельзя. Чтобы изолировать культуру из пораженной ткани, необходимы особые питательные среды для выявления анаэробов и строгое соблюдение при культивировании анаэробных условий. Однако даже соблюдение перечисленных требований все равно изолировать возбудитель очень трудно. В условиях внешней среды D. nodosus жизнеспособен в течение срока от одной до двух недель, но под действием ультрафиолетовых лучей этот срок сокращается до нескольких часов.

D. nodosus моментально погибает при температуре 100 градусов Цельсия. За 10-15 минут его убивают следующие дезинфицирующие средства: трехпроцентный раствор натрия гидроксида, двухпроцентный феноловый раствор, двух-трехпроцентный раствор формалина и хлорная известь. Следует помнить, что внутри зараженного копыта или в уже зажившем роговом слое этот микроб способен сохраняться долгое время (от года и дольше).

Течение болезни

В основном копытная гниль возникает у овец (гораздо реже – у коз).

Этому заболеванию чаще всего подвержены взрослые особи (как бараны, так и овцематки).

В редких случаях заболевает молодняк после отъема. Ягнята на подсосе не болеют. Тяжелее всего болезнь протекает у баранов – пробников и производителей. Болезнь поражает животных независимо от их породы, но тонкорунные разновидности переносят ее тяжелее.

Переносчиками этого заболевания выступают как больные, так и уже переболевшие овцы, в чьих копытах возбудитель болезни может жить в течение долгого времени.

Практически всегда именно они заносят инфекцию в доселе благополучное стадо. Прямого контакта здорового и больного животного для заражения не требуется.

Источником бацилл может быть зараженная подстилка или сам пол, почва на выпасах и выгульных дворах, навоз, а в некоторых случаях – средства для ухода, обувь работников хозяйства или средства транспорта. Инфекция проникает в организм через щель между копыт, если там поврежден кожный покров.

В большинстве случаев копытная гниль проявляется как вспышка инфекции, при которой в течение короткого периода времени поражается от 50 до 90 процентов всех животных зоны риска. После этого заболевание переходит в стационарную фазу, при которой заражено от 10 до 25 процентов всего овечьего поголовья.

Кроме наличия самого микроба-возбудителя, для распространения заболевания не менее важны и другие факторы:

- повышенный уровень влажности при плюсовой температуре окружающей среды;

- микротравмы ног;

- сырость, грязь и неубранный навоз в помещениях для скота;

- отсутствие твердого покрытия на дворах для выгула и сухой подстилки;

- дождливый климат;

- сырые пастбища в заболоченных местах;

- высокая концентрация животных в сыром помещении при зимнем стойловом содержании и так далее

Все перечисленные факторы вызывают мацерацию копытных тканей и способствуют проникновению через них болезнетворных микробов. Благоприятные внешние условия для распространения копытной гнили обычны для регионов с дождливым климатом или с большим количеством сильно влажных пастбищ. В некоторых случаях болезнь носит сезонный характер: количество заболевших животных возрастает осенью или по весне, хотя в неблагополучных по этому заболеванию местах овцы болеют вне зависимости от времени года.

Гибель овец эта болезнь не вызывает, так как больных животных обычно убивают.

Клинические симптомы копытной гнили

В естественных условиях период инкубации обычно продолжается от пяти-шести до десяти или двенадцати суток. Для копытной гнили характерно хроническое течение, хотя обычно в самом начале заболевание проявляется остро. Эта болезнь может растянуться на месяцы с периодическим появлением ремиссий и обратных рецидивов.

Первыми симптомами болезни является беспокойное поведение животного, оно начинает постоянно поднимать и облизывать пораженную ногу. Это провоцирует появление воспаления в междукопытной щели, которое проявляется в виде покраснения кожного покрова и выпадения волос.

Со временем на коже выделяется экссудат прозрачного цвета, который затем превращается в гнойный налет серовато-белого оттенка, обладающий неприятным, похожим на вонь гнилого сыра, запахом. С течением времени процесс захватывает роговую ткань копыта. Эти ткани (как на внутренних копытных стенках, так и на подошве) начинают отмирать и разлагаются до состояния, похожего на творог или сметану.

Роговой башмак отслаивается, иногда даже полностью спадает. Процесс протекает очень болезненно, что вызывает появление основного симптома копытной гнили – хромоты.

Обычно болезнь поражает одну или две конечности, но в некоторых случаях заражаются три и даже все четыре ноги.

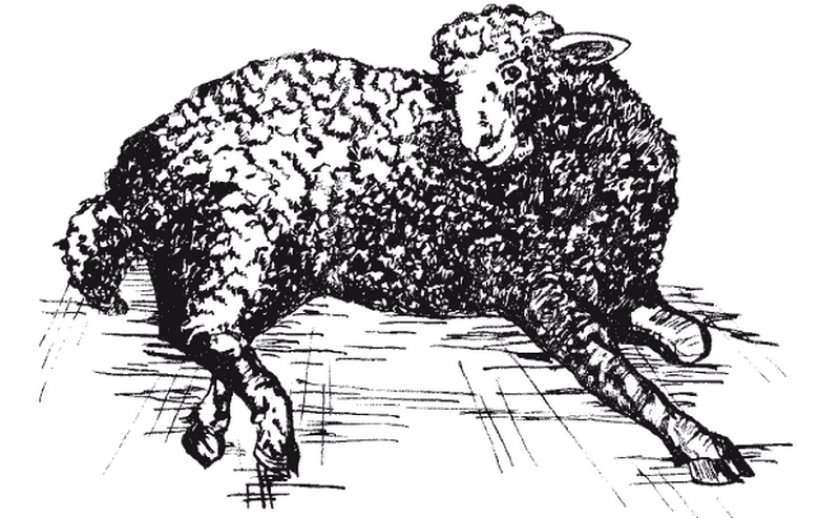

От количества пораженных конечностей зависит и клиническая картина – животные либо хромают на одну или две ноги, или ползают на запястных (если поражены передние конечности) либо скакательных (если болеют задние) суставах, а иногда просто лежат без движения.

Разумеется, в этих случаях овца не в состоянии нормально пастись, что почти всегда приводит к выбраковке больного животного.

По степени поражения выделяют легкую, средней тяжести и тяжелую формы копытной гнили. Эти стадии болезнь либо проходит по очереди, либо останавливается на какой-либо одной.

Если животное удалось вылечить, то роговая копытная ткань заново отрастает, однако само копыто деформируется.

Других внешних признаков, таких как поражения связок, суставов или костей, возникновений свищей или язв при копытной гнили не отмечалось. Во время течения этой болезни общая температура тела не поднимается, но сами больные копыта почти всегда болезненны и на ощупь – горячие.

Постановка диагноза

Первичная диагностика копытной гнили проводится по внешним клиническим симптомам и на основании данных эпизоотологической обстановки. Окончательное подтверждение диагноза происходит на основании данных лабораторных анализов.

В качестве материалов для исследований в лабораторных условиях используются копыта, полученные с убитых больных животных, а также соскобы с пораженных копыт и зараженные ткани. Для обнаружения феномена Бевериджа проводится бактериоскопическое лабораторное исследование. Помимо этого, в лаборатории делается люминесцентная диагностика с помощью непрямого метода реакции иммунофлюорисценции (РИФ), а в особо трудных случаях делают биопробу на живых животных путем заражения через кожу междукопытной щели. Бактериологическое выделение культуры возбудителя и серологические анализы обычно не делаются.

Диагноз «копытная гниль» окончательно подтверждается:

- если возбудитель удалось обнаружить бактериоскопическими методами;

- либо при положительных результатах, полученных методом РИФ;

- в особо трудных случаях – с помощью положительной биопробы на живых животных.

Для исключения некробактериоза необходима дифференциальная диагностика. С этой целью в лабораторных условиях проводится заражение инифицированными материалами кроликов либо белых мышей.

Профилактика и иммунитет

Естественного иммунитета против копытной гнили у переболевших животных не появляется, и поэтому возможен рецидив.

Это объясняется тем, что поверхностное поражение копытных тканей не позволяет возбудителю вступить в контакт с иммунной системой организма животного.

Однако искусственным путем можно запустить процесс выработки особого вида антител, которые отвечают за активный иммунитет.

Следует сказать, что поскольку возбудитель этого заболевания обладает слабой иммуногенностью, то полученный с помощью вакцинации иммунитет при копытной гнили весьма относителен и действует непродолжительное время. В нашей стране первой отечественной вакциной против этой болезни была ВИЭВ, ранее применявшаяся в профилактических целях.

На сегодняшний момент ей на смену пришла ГОА-вакцина «Овикон».

Профилактика этого заболевания

С копытной гнилью бороться особенно тяжело. Профилактические мероприятия для борьбы с нею состоят из целого комплекса мер, а именно:

| № | Полезная информация |

|---|---|

| 1 | меры по ограждению благополучных овцеводческих хозяйств от занесения возбудителя заболевания. Для достижения этой цели следует закупать овец только в тех хозяйствах, в которых нет и не было млучаев этой болезни. Кроме того, для вскх вновь прибывших в стадо животных обязателен 30-ти дневный карантин. За этот карантинный период необходимо провести тщательный осмотр копыт, расчистку и обрезку их роговых тканей и обработку ног вновь прибывших овец в специальных ножных ваннах. Только после этого их можно выпускать в основное стадо |

| 2 | вышеописанный осмотр, расчистка и обрезка копыт у всего имеющегося поголовья необходимо проводить не менее двух раз в год |

| 3 | также необходим комплекс мер для повышения естественной сопротивляемости животных |

| 4 | комплекс мер для профилактики травматизма и улучшения качества содержания овец, направленные на исключение всех факторов, способных вызвать размягчение рогового слоя копыт |

| 5 | исключение всякого контакта здоровых овец с отарами из неблагополучных хозяйств на выпасах, водопоях и в других местах возможного пересечения |

| 6 | обработка копыт в ножных ваннах должна проводится не реже, чем два раза в год – перед самым переходом со стойлового на пастбищное содержание и перед обратным переходом с выпасов в зимние стойла |

| 7 | регулярные мероприятия по дезинфекция помещений, где содержаться животные, включая открытые загоны и выгульные площадки, а также инвентаря для ухода за животными |

Способы лечения копытной гнили

В лечении этого заболевания применяется масса различных средств, большей частью – местного применения.

Например, при обработке копыт используется десятипроцентный раствор либо сульфата цинка, либо сульфата меди, а также десятипроцентный формалиновый раствор или пятипроцентый раствор пароформа.

Также при местном лечении хорошо себя зарекомендовал десятипроцентный спиртовой раствор левомицетина и антибиотики в аэрозольной форме (окситетрациклин, хлоромицетин и левомицетин). Эффект достигается после двух-трехкратного орошения мест заражения.. Также пораженные места можно лечить антибиотиками в форме мазей. Эти эмульсии делаются на основе биомицина, синтомицина, окситетрациклина, пенициллина и других лекарственных препаратов.

Также применяются различные антибиотикосодержащие либо комплексные порошки и присыпки, например, на основе стрептоцида и пароформа, либо на основе стрептоцида и перманганата калия, а также трициллин и прочие лекарственные средства. Обычно повязки с такими присыпками накладывают на копыта не более, чем на один-два дня, поскольку более долгое их применение может спровоцировать развитие микрофлоры гнилостного характера.

При среднетяжелой и тяжелой формах этого заболевания весьма эффективно применение инъекций и других парентеральных методов введения больших доз антибиотиков, особенно в пролонгированных формах, к которым относятся дитетрациклин, дибиомицин, бициллин-3,5 и так далее.

YouTube responded with an error: Bad Request

Источник

Фермеры, занимающиеся выращиванием овец и баранов, могут сталкиваться с проблемой, заключающейся в отсутствии возможности у животного встать на задние ноги. В статье вы прочтёте о возможных причинах этого явления, описания болезней, которые могут вызывать паралич ног, а также о том, как вылечить животное и какие профилактические меры необходимо соблюдать.

Почему у овец, баранов или ягнят отказывают задние ноги: возможные причины

При отказе задних ног у овец, баранов или ягнят животные предпочитают лежать и испытывают затруднения при подъёме.

Первым делом стоит обратить внимание на предполагаемые причины этого явления:

- Остановка желудка от несварения. Необходимо исключить из рациона животных пшеницу или минимизировать её количество. Вместо пшеницы можно использовать ячмень или овёс.

- Проглоченный острый или твёрдый предмет. Это может быть гвоздь, стекло или камень.

- Попадание в желудок овцы полиэтилена. Это может случиться, если животное найдёт и съест полиэтиленовый пакет, который не переваривается в желудке.

Болезни

Также причиной того, почему у животных отказывают задние ноги, могут быть различные болезни. Они имеют всевозможные проявления, а также связаны с нарушением некоторых функций организма скота. Возбудителями выступают разнообразные инфекции и вирусы. Расскажем о данных недугах подробнее.

Беломышечная болезнь овец

Эта болезнь чаще всего поражает молодняк в возрасте от 3 до 5 месяцев. Она заключается в нарушении обмена веществ на клеточном уровне.

Среди её симптомов можно выделить:

- сердечную слабость, выражающуюся в вялости, малоподвижности и упадке сил;

- нарушения скелетной мускулатуры, характеризующиеся хромотой, шаткостью походки;

- дрожание мышц;

- судороги;

- параличи, в том числе отказ задних ног.

Лечение ягнят заключается в следующем:

- улучшение условий их содержания;

- подкожное введение 0,5%-ого раствора селената натрия и препаратов витамина Е;

- внутримышечное введение витамина В по 300–500 мл в сутки на протяжении 3-4 дней.

Через месяц процедуры можно повторить. Если есть осложнения, нужно проводить лечение антибиотиками.

Важно! Чтобы определить беломышечную болезнь, необходимо поднять ягнёнка на 50–60 см от земли и опустить обратно. Здоровое животное сразу поднимется на ноги, а больное будет испытывать с этим затруднения.

Профилактическими мерами во избежание этого заболевания являются:

- включение в рацион животного силоса, хвои и костной муки;

- введение суягным овцематкам, за 3-4 недели до окота, 0,5%-ный раствор селенита натрия подкожно.

Заболевания копыт

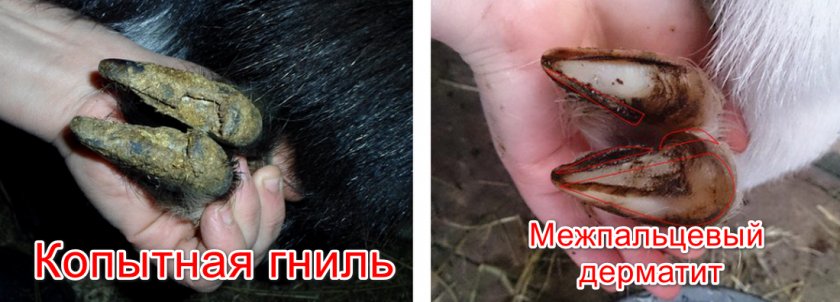

Среди болезней, поражающих копыта овец, можно выделить такие:

- Копытная гниль. В случае поражения этой болезнью наблюдаются покраснения между пальцами, отслоения твёрдого слоя копыта от кожи, хромота, неприятный запах. В этом случае животному больно становиться на ноги. Это инфекционное заболевание, следовательно больных овец нужно изолировать и обработать 10 %-ным раствором формалина и 5 %-ным водным раствором параформа. Для конечностей необходимо каждые 2-3 дня делать ванны, используя 10 %-ный раствор формалина. Для профилактики появления копытной гнили необходимо раз в 2 недели делать осмотр копыт овец, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, а также 2 раза в год обрабатывать копыта 5 %-ным параформом.

- Межпальцевый дерматит. Выглядит как ожоговое поражение мягких тканей на копыте. Возникает при тёплой, влажной погоде и сырости на пастбище. Характеризуется покраснением между пальцами, иногда с выделением жидкости. Для избавления овец и баранов от этого заболевания необходимо не выпасать скот на сыром пастбище, перевести его в помещение с твёрдым полом и содержать в сухом загоне. Для предотвращения заболевания, при повышенной влажности, выбирать для выпаса наиболее сухие места на пастбище.

Листериоз

Возбудитель этой инфекционной болезни — бактерия листерия, устойчивая к внешней среде и способная длительное время храниться в почве, воде и на растениях. Заражение происходит через повреждённую кожу и слизистые оболочки половых органов.

Знаете ли вы? В 1996 году овца стала первым клонированным млекопитающим, она прожила 6,5 лет.

Симптомы проявления листериоза таковы:

- животное становится слабым;

- происходит отказ от корма;

- наблюдается угнетённое состояние;

- повышение температуры тела;

- судороги и отказ конечностей;

- искривление шеи.

Для лечения листериоза необходимо 2-3 раза в сутки до выздоровления и 3 дня после использовать хлортетрациклин или тетрациклин внутрь, из расчёта 25-30 мг на 1 кг массы овечки. Профилактикой заболевания являются мероприятия для недопущения появления бактерии в стаде и контроль за качеством корма.

При наличии в стаде заболевших листериозом овец, необходимо ввести строгое ограничение на ввоз и вывоз животных и тщательно наблюдать за стадом, чтобы не пропустить первые признаки болезни.

Важно! Заболевших листериозом овец и баранов, имеющих признаки поражения нервной системы, необходимо безотлагательно отправить на убой, чтобы не заразить стадо.

Бруцеллёз

Это инфекционное заболевание, которое передаётся при непосредственном контакте животных, через загрязнённые предметы ухода, инвентарь, продукты животного происхождения. Месячные ягнята устойчивы к этой болезни, но с возрастом восприимчивость к инфекции увеличивается.Часто переносчиками бруцеллёза являются грызуны.

Проявление заболевания характеризуется такими симптомами:

- аборты и развивающееся бесплодие овец;

- орхит и эпидермит у баранов;

- повышенная температура;

- угнетение;

- снижение аппетита;

- вялость и слабость конечностей за 2-3 дня до аборта.

Обнаружив заболевание, на стадо немедленно накладывается ограничение на перемещение поголовья. Заболевших животных следует отправить на убой, остальное стадо периодически исследуют, как минимум 2 раз за полгода.

Профилактическими мерами появления в стаде бруцеллёза является изолированное выращивание здорового молодняка и вакцинация из различных штаммов бруцелл.

Знаете ли вы? Овцам комфортно находиться в стаде. В одиночестве животное испытывает тревожную депрессию, которая негативно влияет на его состояние здоровья.

Травмы

Ещё одной веской причиной, по которой овцы, бараны и ягнята не становятся на задние ноги, являются полученные ними травмы.

Основными травмами у этих животных являются:

- Химические травмы. Возникают из-за возможного воздействия на организм овец кислот, щелочей и отравляющих веществ. В результате скот может получить ожоги и общее отравление организма. Как следствие животное может упасть и не иметь сил подняться.

- Физические травмы. Происходят из-за воздействия на организм скота высоких или низких температур, электрического тока или ультрафиолета. Обычно могут проявляться в виде ожогов, обморожений и лучевой болезни. Вследствие такого воздействия животное слабеет, ему становится тяжело подниматься и садиться.

- Механические травмы. Возникают при воздействии на органы механической силы при падениях, наездах транспорта, повреждении острыми предметами. Такие травмы характеризуются ушибами, переломами, растяжениями и ранами. В этом случае необходимо тщательно осмотреть животное и при необходимости наложить на конечность овцы фиксирующую или гипсовую повязку.

Если овца не становится на задние ноги, фермер должен выявить причину этого и предпринять необходимые меры. Используя на практике все рекомендации, вы сможете вылечить животное, а также, соблюдая профилактику, не допустить появления паралича ног у овец в будущем.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

Источник