Лечение кариеса постоянных зубов особенности препарирования

Ø Быстрое развитие патологического процесса

Ø Тонкий эмалевый покров

Ø Меньший объем дентина

Ø Наличие маломинерализованных зон дентина, которые доходят до границ пульпы и способствуют прогрессированию кариозного процесса

Ø Эмаль и дентин структурно содержат больший процент органического вещества, что также увеличивает возможность быстрого распространения кариеса

Ø Широкие дентинные канальцы, по которым инфекция стремительно диффундирует в пульпу зуба, вызывая ее воспаление

Ø Меньшая активность пульпы

Ø Низкая способность пульпы к реактивным и защитным функциям, вследствие чего не формируются зоны прозрачного и заместительного дентина

l ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЙ КАРИЕСА

ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

l -ошибки диагностики

— вскрытие рога пульпы при препарировании

l — возникновение вторичного кариеса зубов

— развитие пульпита в результате пломбирования кариозной полости токсичными пломбировочными материалами

l — выпадение пломбы в результате неправильного наложения изолирующей прокладки и попаданием влаги в кариозную полость во время пломбирования

l — хроническое травмирование межзубного сосочка наложенным на него пломбировочным материалом

l — изменение цвета пломбировочного материала

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЙ КАРИЕСА

ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

l вскрытие пульпы во время препарирования кариозной полости во временных и постоянных зубах обусловлено особенностями топографии пульповой камеры во временных и постоянных зубах,

l и особенно, с несформированными корнями

l В настоящее время существуют различные методы препарирования твердых тканей зуба:

l — механический — с применением ротационных и ручных инструментов;

l — химико-механический — с использованием системы «Carisolve», содержащей смесь аминокислот и гипохлорита натрия. Их воздействие вызывает коагуляцию кариозного дентина, обеспечивая легкое его удаление из полости специальными инструментами;

l — воздушно-абразивный, или кинетический — за счет действия мощного фокусированного потока частиц альфа-оксида алюминия;

l — лазерный — с использованием эрбиевого лазера;

l — пневматический — с использованием наконечника «Соникфлекс».

l Только механическое препарирование позволяет полностью подготовить все виды полостей и дефектов твердых тканей зубов к пломбированию, другие методы имеют различные ограничения или требуют комбинированного воздействия.

Лечение кариеса временных зубов

(поверхностный и средний кариес)

l Проводится 2 способами:

l беспрепаровочным методом (импрегнация, глубокое фторирование)

l и методом препарирования с последующим пломбированием

l Рекомендуется перед лечением применить средства, снижающие психоэмоциональное напряжение и саливацию.

l Лечение поверхностного и среднего кариеса фронтальных зубов в пришеечной области и апроксимальных поверхностях производят путем сошлифовывания пораженных участков с последующим покрытием реминерализующими препаратами или импрегнирующими препаратами (нитратом серебра)

l Создают дополнительные площадки на неповрежденной поверхности зуба для лучшей фиксации пломбировочного материала

l При этом очень осторожно и тщательно удаляют измененный в цвете дентин

l При формировании кариозной полости 1 класса ( в области фиссур и естественных углублений) моляров нижней челюсти препарируют все фиссуры, объединяя их в одну полость.

l При формировании кариозной полости 2 класса (контактные поверхности) часто необходимо создание дополнительной площадки.

l При формировании полостей 3 класса , 4 класса и 5 класса (полости в области шеек зубов) препарирование следует проводить с вестибулярной поверхности

l Перед пломбированием следует провести антисептическую обработку кариозной полости

l Вариантом лечения поверхностного и среднего кариеса временных зубов является атравматическое восстановительное лечение – некротомия экскаватором и пломбирование материалами с противокариозным действием (стеклоиономерные цементы, компомеры)

Используют нераздражающие антимикробные средства широкого спектра действия, такие как фурацилин, эктерицид, этоний, 1% перкись водорода, микроцид,грамицидин, полимиксина М сульфат. Раствор антисептика необходимо предварительно подогреть до температуры тела (36-37 °С), чтобы не вызвать дополнительного термического раздражения

n При пломбировании полостей 1 класса у детей раннего возраста применяют стеклоиономерные цементы и специальные силико-фосфатные цементы для временыых зубов (инфантид,лактодонт), которые не требую прокладки.

n У детей постарше (в перид стабилизации корня) можно применить серебряную амальгаму с изолирующей прокладкой из фосфат-цемента.

n Разрешено применение стеклоиномерных, композиционных материалов, компомеров и силико-фосфатных цементов при условии соблюдения требований, изложенных в инструкциях.

n При пломбировании полостей 2 класса преимущество следует отдавать стеклоиномерным цементам серебряной амальгаме, композиционным материалам, компомерам, которые могут выдержать значительную жевательную нагрузку. Цементные пломбы не выдерживают нагрузки и отламываются в месте перехода основной полости в дополнительную.

n При пломбировании полостей 3,4, 5 классов используют стеклоиномерные цементы, композиционным материалы, компомеры

Пломбировочные материалы

n При пломбировании кариозных полостей в зубах, корни которых находятся на стадии резорбции, наряду с перечисленными материалами, могут применяться цинк-фосфатные цементы без добавок(фосфат-цемент, Адгезор) и с бактерицидными добавками (фосфат-цемент с серебром, Аргил, диоксивисфат-цемент) и поликарбоксилатные цементы ( Poly F Plus, Adgesor Carbofine)

n Лечение острого глубокого кариеса проводят в 1-2 посещения.

n Диагноз глубокий кариес ставится дифференцированно с учетом возраста: в 3-х летнем возрасте глубина полости 2 мм указывает на глубокий кариес; в 7-летнем возрасте полость достигает 3-4 мм

n Тщательно удалят размягченный дентин со стенок и дна кариозной полости. Только в местах проекции рогов пульпы разрешается оставлять небольшой слой размягченного дентина.

n После препаровки осторожно проводят зондирование дна, чтобы не пропустить участок со вскрытой пульпой.

(Если пульпа случайно вскрыта дальнейшее лечение проводят по схеме лечения хронического пульпита).

n Затем проводят антисептическую обработку кариозной полости с использованием предварительно нагретых нераздражающих антимикробных средств

n Следующий этап лечения острого глубокого кариеса – высушивание полости (струей воздуха или ватными шариками) и наложение лечебной пасты.

n Обычно используют для стимулирования дентиногенеза 3 вида лечебных (одонтотропных ) паст: на основе гидроксида кальция, цинк-эвгенольные пасты или цементы с добавлением цинк-эвгенола. Лечебные пасты нецелесообразно использовать в период резорбции корня.

n При использовании самотвердеющих паст нга основе гидроксида кальция (“Life”, “Dycal”, “Recal”) завершают лечение в 1 сеанс.

n При применении цинк-эвгенольной пасты лечение острого глубокого кариеса проводят в 2 этапа в связи с тем, что постоянные пломбировочные материалы несовместимы со свежеприготовленной пастой. Постоянную пломбу ставят во второе посещение, когда паста полностью затвердела.

n В случае, если после прпарирования полости острого глубокого кариеса остается значительное количество размягченного дентина на стенках и дне полости, ее всю заполняют цинк-эвгенольной пастой (временная пломба). Через 2-3 недели пасту полностью удаляют, проводят окончательное препарирование и ставят постоянную пломбу.

n Хронический глубокий кариес встречается редко. Его можно диагносцировать в конце периода стабилизации и в период резорбции корней. После препарирования открывается глубокая кариозная полость с плотным дном. Лечение проводится в одно посещение без применения лечебных прокладок.

n Пломбировочные материалы: стеклоиномерные цементы, композиты, компомеры, амальгама, силидонт.

n Изолирующие прокладки: фосфат-цемент без добавок или с бактерицидными добавками («Диоксивисфат», «Фрсфат-цемент с серебром», «Аргил»)

n Лечение кариеса постоянных зубов имеет особенности, так как постоянные зубы с незавершенным формированием корней считаются «незрелыми» — содержат меньшее количество минеральных солей и имеют более тонкий слой твердых тканей. Пульпа у них большого объема, как в коронкой, так и корневой частях зуба. Это способствует ее быстрому инфицированию.

n Во время определения глубины кариеса обязательно учитывают стадию формирования корня.

n Пульпа несформированных зубов у соматически здоровых детей имеет высокий регенеративный потенциал, что способствует успешное лечению кариеса.

Лечение острого начального кариеса проводится путем реминерализующей терапии с прмименением ренпрепаратов.

n Реминерализующие препараты включают комплекс микро- и макроэлементов (обязательно кальций, фосфаты и фториды)

n Ремпрепараты применяют местно в виде аппликаций, втираний, электрофореза на область пораженного участка эмали, или в виде полосканий ротовой полости.

n Введение макро- и микроэлементов укрепляет деминерализованный участок эмали и создает барьер для проникновения кариесогенных факторов.

n В случае незначительного по распространению и локализации пятна желтого или коричневого цвета его сошлифовывают и применяют реминерализирующие препараты.

n При обшироном черно-коричневом пятне с размягченной серединой проводят препарирование и пломбирование образованной полости по правилам лечения поверхностного и среднего кариеса постоянных зубов.

n Лечат путем препарирования и пломбирования

n Во время препарирования обязательным условием является тщательное удаление размягченного и пигментированного дентина до неизмененных в цвете тканей.

n При формировании полости 1 класса по Блеку препарирую все фиссуры, в том числе и не вовлеченные в кариозный процесс, и формируют общую полость. Особенно в зубах с несформированными корнями.

n В верхних постоянных молярах обычно фиссуры не объединяют в одну полость, так как они разделены значительным слоем здоровых тканей

n При формировании полости 2 класса по Блеку обязательным является формирование дополнительной полости на жевательной поверхности для более надежной фиксации пломбы и равномерному распределению жевательной нагрузки.

n Если поражены обе апроксимальные поверхности, то целесообразно формирование единой, медиально-окклюзионно-дистальной полости (МОД).

n При формировании полости 3 класса по Блеку не обязательно формирование дополнительной полости, так обычно здесь используют композитные высокоадгезивные материалы

n Однако основным условием для сохранности косметических пломб является особенно тщательное удаление размягченного и измененного в цвете дентина.

n При формировании полости 3 класса по Блеку не обязательно формирование дополнительной полости, так обычно здесь используют композитные высокоадгезивные материалы

n Однако основным условием для сохранности косметических пломб является особенно тщательное удаление размягченного и измененного в цвете дентина

n Формирование полости 4 класса по Блеку наиболее сложное.Требуется формирование дополнительной площадки на небной поверхности верхних или оральной поверхности нижних резцов. Она имеет вид «ласточкиного хвоста»

n Если корни уже сформированы, то для лучшей фиксации пломбы можно применить околопульпарные штифты, однако это не рекомендуется делать при несформированных корнях.

n Формирование полости 5 класса по Блеку особых затруднений не вызывает. Полость формируют в виде овала

n Особое внимание уделяют обработке придесневой стенки полости.

n Если десна кровоточит или она очень рыхлая и нависает, то ее целесообразно прижечь (ваготил, ферезол) или сделать диатермокоагуляцию. Возможно использование ретракционных нитей.

n Формирование полости 5 класса по Блеку особых затруднений не вызывает. Полость формируют в виде овала

n Особое внимание уделяют обработке придесневой стенки полости.

n Если десна кровоточит или она очень рыхлая и нависает, то ее целесообразно прижечь (ваготил, ферезол) или сделать диатермокоагуляцию. Возможно использование ретракционных нитей.

n Особенность препарирования — неполное удаление размягченного дентина со дна кариозной полости.

n Препарирование (с охлаждением) дна кариозной полости нужно проводить экскаватором и шаровидным бором при небольших оборотах бормашины, чтобы предотвратить случайное вскрытие пульпы.

n Стенки кариозной полости должны быть тщательно отпрепарированы до плотного, неизмененного по цвету дентина.

n Антисептическая обработка (0,02% р-р фурацилина, 0,05% хлоргекседина бигдюконата, 1% перекись водорода, 0,5% р-ром этония, эктерецид, микроцид)

n На дно полости накладывают лечебную (одонтотропную) прокладку — используют препараты, содержащие гидроокись кальция (Кальцит,Апексдент, Calxyl, Dycal,Life, Recal, Biopulp, Vitapulp, Reogan)

n Гидроокись кальция оказывает одонтотропное и противоспалительное действие.

n Лечение в 1-2 посещения в зависимости от степени формирования корня

n Постоянную пломбу ставят из соответствующего пломбировочного материала, также как и при лечении среднего кариеса

n Лечение хронического кариеса (зуб сформирован) не вызывает особых затруднений, поскольку пульпа надежно защищена слоем вторичного дентина

n Во время препарирования допускается оставлять пигментированный плотный дентин на дне кариозной полости.

n Специальные лечебные прокладки не применяются

n На дно полости накладывают изолирующую прокладку.

n Завершается лечение в одно посещение с наложением пломбы из соответствующего материала.

По своему назначению делятся на 5 групп:

l -Постоянные (восстановление анатомической формы и функции зубов)

l -Временные (временное закрытие полости)

l -Лечебные (прокладки под постоянные пломбировочные материалы)

l -Пломбировочные материалы для заполнения корневых каналов

l -Герметики –силанты (закрытие неминераллизованных фиссур зуба)

Пломбировочные материалы должны отвечать определенным требованиям

n Быть химически стойкими, не растворяться в воде и ротовой жидкости

n После смешивания определенный промежуток времени должны сохранять паластичность и способность к моделированию

n Должны иметь высокую адгезию к тканям зуба во влажной среде

n Должны иметь коэффициент теплового расширения, приближающийся к таковому тканей зуба

n Отверждаться в присутствии слюны на протяжении 10 минут

Пломбировочные материалы должны отвечать определенным требованиям

n Иметь малую теплопроводность, чтобы было меньшее воздействие тепловых раздражителей на пульпу

n Иметь минимальное водопоглощение

n Быть индеферентным к тканям зуба и слизистой оболочке полости рта

n Иметь стабильный цвет

n Максимально имитировать ткани зуба после отвердения

n Не давать усадки после отвердения для обеспечения максимального краевого прилегания

Пломбировочные материалы должны отвечать определенным требованиям

n Иметь рН, приближающийся к 7, как во время работы с ним, так и после отвердения

n Иметь твердость, приближающуюся к твердости эмали

n Хорошо противостоять истирания и не иметь абразивных свойств

n Иметь антисептические и противовоспалительные свойства

n Быть рентгеноконтрастными

Широко используются для пломбирования временных зубов, постоянных несформированных зубов, а также в качестве прокладок

Выделяют 4 типа стоматологических цементов

n Фосфатные: цинкфосфатные, силико-фосфатные, силикатные

n Фенолятные: цинк-эвгенольные,Са(ОН)2-салицилатные

n Поликарбосилатные: цинк-поликарбоксилатные, стеклоиономерные

n Акрилатные: полиметилакрилатные, диметилакрилатные

l Основные свойства стеклоиономерных цементов

l Двумя основными свойствами, позволившими стеклоиономерным цементам стать одними из наиболее распространенных пломбировочных материалов, являются –

l способность связываться с твердыми тканями зуба

l и выделять фтор.

.

Источник

5.2.2. Лечение

кариеса

У детей при лечении

кариеса зубов, особенно при его остром

течении и множественном характере,

следует уделить серьезное внимание

выявлению факторов, ослабляющих

организм ребенка и снижающих его

сопротивляемость. Таких детей необходимо

обследовать вместе с педиатром.

Располагая данными анамнеза с учетом

условий быта, режима сна и отдыха,

питания, а также оценивая тяжесть

перенесенных и текущих заболеваний,

детский стоматолог совместно с

педиатром может составить план

общетерапевтических мероприятий и

местных вмешательств для лечения

кариеса.

В период формирования

очень существенным является влияние

общих заболеваний на ткани зуба. Под их

воздействием изменяются условия

формирования и созревания прежде

всего эмали, в меньшей степени дентина,

что делает зубы восприимчивыми к

воздействию кариесогенных факторов.

Таким образом, формирование

ка-риесвосприимчивости или

кариесрезистентности у ребенка во

многом зависит от общего состояния

организма, перенесенных заболеваний

и наследственных факторов.

Л ечение

ечение

начального кариеса. Кариес

в стадии пятна, а в молочных зубах часто

и поверхностный кариес можно лечить

консервативно, не прибегая к иссечению

ткани. У детей раннего возраста

применяют лечение методом серебрения

(рис. 5.22): перед проведением лечения

тщательно снимают зубной налет, чаще

всего с вестибулярных поверхностей

молочных фронтальных зубов, изолируют

от слюны, чтобы у ребенка не возник ожог.

Серебрение проводят в пределах эмали,

если даже после снятия поверхностного

размягченного слоя остается плотный

дентин.

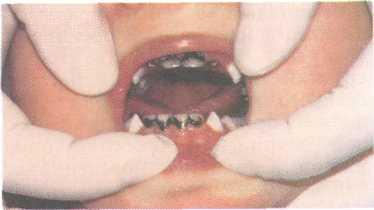

Рис.

5.22. Молочные

резцы после обработки 30 % раствором

нитрата серебра.

При

размягченном дентине метод противопоказан

(необходимо препарирование). Для лечения

используют 20—30 % раствор нитрата

серебра. Серебрение проводят 3 раза

с интервалами в 2—3 дня, после чего

образуется плотная темная пленка

восстановленного серебра. Течение

кариозного процесса замедляется или

приостанавливается.

Метод

серебрения применяют у детей

раннего возраста (1—3 лет).

Поскольку

прогрессирующая деминерализация

приводит к возникновению кариозного

пятна (у детей преимущественно белого),

то при искусственном введении основных

минеральных компонентов — кальция,

фосфора, фтора — можно добиться

исчезновения пятна (очень редко) или

приостановления процесса деминерализации

(гораздо чаще). На этом принципе основано

лечение начальных форм кариеса —

реминерализующая терапия.

Предложено несколько

реминерализующих растворов, содержащих

основные макро- и микроэлементы, в

первую очередь кальций, фосфор, фтор —

10 % раствор глюконата кальция, 2—3 %

раствор ремодента (в его состав фтор не

входит) и др. Лечение проводят с

помощью аппликаций с раствором.

Успех

лечения зависит от тщательности

подготовки и проведения аппликации.

Ребенок должен почистить зубы, врач

снимает оставшийся налет, промывает

поверхность эмали 2 % раствором

перекиси водорода, высушивает,

изолирует ватными валиками зубы от

слюны и накладывает ватные турунды,

обильно смоченные реминерализующим

раствором на 15—20 мин. Через каждые 5 мин

пипеткой добавляет раствор. После

аппликации поверхность зуба высушивают,

накладывают тампон, смоченный 2 %

раствором фторида натрия на 2— 3 мин.

Лечение лучше проводить ежедневно или

через день. Курс 15—20 аппликаций.

Вместо фторида

натрия можно использовать фтористый

лак (фтор-лак), но в этом случае желательно,

чтобы ребенок не принимал пищу в течение

3—4 ч. Самый лучший вариант — покрывать

зубы фторлаком в вечерние часы. Это

возможно в лесных школах, детских

санаториях, детских садах и т.д.

Для объективной

оценки реминерализирующей терапии

используют метод окрашивания эмали 2 %

раствором метиленового синего. Для

оценки интенсивности окраски зубных

тканей предложена градационная

стандартная десятибалльная полутоновая

шкала, предусматривающая различные

оттенки синего цвета.

После проведения

лечения кариозное подповерхностное

пятно может исчезнуть, но это бывает

редко, так как у детей чаще развивается

активная деминерализация (остротекущий

кариес). В основном наступает

стабилизация процесса: кариозное

пятно сохраняется, но становится

менее выраженным, уменьшается в

размерах, определяется более слабая

окраска метиленового синего.

Необходимо, чтобы

в процессе лечения ребенок очень

тщательно чистил зубы 2 раза в день,

уменьшил употребление сладкого,

особенно в промежутках между приемами

пищи.

Поражение

фиссур молочных и постоянных моляров

у кариесвосприимчивых детей начинается

вскоре после прорезывания этих зубов.

Вместе с тем необходимо помнить, что в

период фолликулярного развития зуба

минерализация твердых тканей начинается

с бугров, в последнюю очередь

минерализуются фиссуры, поэтому к

моменту прорезывания зубов эмаль в

области фиссур еще не достигает зрелости

и содержит меньшее количество минеральных

компонентов. Не всегда легко отличить

начинающийся кариозный процесс от

не полностью минерализованной эмали

фиссур, поэтому не следует спешить с

препарированием тканей бором. Лучше

провести минерализующую терапию. У

многих детей через 6— 10 мес определяется

уплотнение тканей, а кариес не развивается.

Препарирование

кариозной полости является обязательным

при среднем и глубоком кариесе, иногда

при поверхностном.

При препарировании

твердых тканей зуба обычно пользуются

классификацией Блека, в которой кариозные

полости подразделяют на 5 классов.

Е.В. Боровский

выделяет в препарировании три основных

этапа, начиная с обезболивания: раскрытие

кариозной полости, расширение и

формирование ее. В основе препарирования

по Блеку лежит «расширение ради

предупреждения». Но с появлением

новых пломбировочных материалов

концепция Блека стала пересматриваться.

Новые подходы к оперативной технике

заключаются в использовании принципов

химической адгезии вместо механической

ретенции. Это способствует сбережению

твердых тканей. Композиционные материалы

обладают способностью вступать в

химическую связь с тканями зуба и

прочную механическую связь с эмалью.

Новизна также заключается в более

экономном проведении некротомии.

Таким образом, основным принципом

препарирования кариозной полости

является полное иссечение патологически

измененных эмали и дентина, с одной

стороны, и щадящее отношение к

непораженным кариесом твердым тканям

— с другой.

Оперативные

действия (препарирование) начинаются,

когда стадия пятна завершается и

переходит в стадию дефекта (caries

superficialis).

Зонами, более чувствительными к кариесу,

являются фиссуры, пришеечная область,

ямки, контактные поверхности. Зоны,

более устойчивые к кариесу, — бугры,

экватор, поддесневые участки, грани

зуба.

Восстановительные

пломбировочные материалы делятся

на постоянные, временные и прокладки.

Постоянные восстановительные материалы

по своим характеристикам должны

максимально приближаться к твердым

тканям зуба. Основная цель изолирующей

(базовой) прокладки — защитить пульпу

от термических и химических раздражителей,

не ухудшая ретенционных свойств

отпрепарированной кариозной полости.

Прокладка, расположенная на дне кариозной

полости, блокирует открывающиеся там

дентинные канальцы (трубочки).

Изолирующие прокладки выполняются

из цинк-фосфатного, поликарбоксилатного

или стеклоиономерного цемента.

Тонкослойная

прокладка лайнер

защищает

пульпу только от химического

воздействия, но не предохраняет ее

от термических раздражителей.

Мнение, что

поверхностный кариес развивается

только в пределах эмали, относительно,

так как уже на стадии кариозного пятна

отмечаются зоны поражения в дентине

и пульпе, а препарирование кариозной

полости осуществляется с вовлечением

в процесс дентина.

Исходя из

анатомо-физиологических особенностей

строения зубов у детей и физико-химических

свойств различных пломбировочных

материалов, применяемых для постановки

постоянных пломб при лечении кариеса

у детей, можно выделить следующие

материалы.

1. Пломбировочные

материалы, не используемые в лечении

кариеса молочных и постоянных зубов у

детей до окончания формирования

корней даже при наличии изолирующей

прокладки:

а) силикатные

цементы — силицин, фритекс.

Одной из первостепенных

причин ограниченного применения

силикатных цементов в детской практике

является низкий начальный показатель

концентрации водородных ионов (рН

кислая). Кислотные компоненты силиката

легко проникают через дентин и могут

оказывать вредное влияние на

жизнедеятельность пульпы, а иногда

вызывают ее некроз. В детском зубе, где

дентинные канальцы широкие и

маломинерализованные, вредное влияние

кислотных компонентов еще более

усугубляется. Даже при строгом соблюдении

правил применения прокладочных

материалов, особенно в зубах с

незаконченным формированием корневой

системы, не исключена возможность

токсического воздействия силикатных

материалов на пульпу зуба;

б) пластмассы на

основе искусственных смол — акрилоксид,

карбодент, норакрил. Остаточный мономер,

содержащийся в этих материалах,

оказывает токсическое действие на

пульпу молочных и постоянных зубов;

в) композиционные

материалы химического и светового

отверждения — эвикрол, комполайт и

др.

2. Пломбировочные

материалы, применяемые у детей любого

возраста с обязательным наложением

изолирующей прокладки:

а) силикофосфатные

цементы — силидонт. Основные

недостатки: слабая адгезия, растворимость;

б) амальгамы —

серебряная, медная, галлодент-М.

Основные недостатки:

разная теплопроводность с тканями зуба,

необходимость замены при протезировании

или ортодонтическом лечении.

3. Стеклоиономерные

цементы (СИЦ).

В СИЦ сочетаются

преимущества силикатных и поликарбоксилатных

цементов, а их негативные свойства

(недостаточная адгезия, раздражающее

действие на пульпу) уменьшены или

сведены на нет. После впитывания воды

происходит реакция со стеклом, затем в

результате кислотоосновной реакции

идет полимеризация с выделением

фтора. Светоотверждаемые стеклоиономеры

приобретают максимальную твердость

через 4—5 мин после 30-секундного

воздействия светом (стеклоиономеры

химического отверждения — через 24

ч после замешивания); кроме того,

прочность связи с дентином у некоторых

светотверждаемых стеклоиономеров более

высокая по сравнению со стеклоиономерами

химического отверждения.

Наиболее важные

общие характеристики СИЦ:

• способность

образовывать химическую связь с

твердыми тканями зуба;

• отсутствие

раздражающего действия на пульпу;

• незначительная

растворимость;

• адгезия к дентину

и композитам;

• рентгеноконтрастность;

• выделение

длительное время фторидов после

отверждения, что обусловливает редукцию

кариозного процесса;

• устойчивость

к кислотам;

• адаптированность

к цвету зуба;

• коэффициент

расширения, близкий к таковому

дентина.

Все эти качества

позволяют успешно использовать

указанные выше пломбировочные

материалы в детской терапевтической

стоматологии.

Следует отметить,

что стеклянный порошок СИЦ содержит

в среднем 12—17 % фторидов, которые

проникают из цементов в ткани зуба,

что является значительным преимуществом

СИЦ перед другими пломбировочными

материалами. В результате процесса

отдачи фторидов происходит укрепление

структуры дентина и эмали, что препятствует

возможному воздействию продуктов

жизнедеятельности бактерий на ткани

зуба и предупреждает рецидив кариеса.

На основании

клинического опыта работы в детском

терапевтическом отделении кафедры

МГМСУ можно сделать некоторые выводы

о применении современных пломбировочных

материалов в детской практике.

1. Наиболее

универсальными являются материалы,

относящиеся к группе стеклоиономерных

цементов. Благодаря своим

свойствам, исключающим токсическое

воздействие на пульпу зуба, они

могут быть использованы при лечении

кариеса молочных, постоянных и

постоянных несформированных зубов.

2. Наиболее

перспективными материалами в детской

стоматологии будущего являются компомеры,

сочетающие в себе свойства композитов

и СИЦ и предлагаются производителями

этих материалов для пломбирования

кариозных полостей в молочных

и постоянных зубах независимо от

степени их сформированности. Однако

отсутствие научных исследований,

отвергающих их токсическое влияние

на пульпу несформированных зубов,

вызывает осторожность в работе с

этими материалами. Немаловажное

значение имеет и их стоимость, что

вынуждает практических врачей при

выборе пломбировочных материалов

делать выбор в пользу СИЦ, имеющих более

низкую цену и дающих большую

уверенность в соблюдении основного

врачебного правила «Не навреди!».

Дальнейшее изучение биологических

аспектов применения компомеров и

совершенствование их физико-механических

и эстетических свойств откроют новые

возможности для практического

врача-стоматолога.

3.

Очень спорным вопросом является

использование композитов в лечении

кариеса постоянных несформированных

зубов. Мнения исследователей диаметрально

противоположны. В любом случае, если

врач использует композиты при лечении

зубов с несформированной корневой

системой, он должен соблюдать множество

правил, чтобы не вызвать осложнений.

Необходимы тщательная механическая

и медикаментозная обработка кариозной

полости, исключающая присутствие

инфицированного дентина в его полости,

соблюдение особенностей кислотного

травления эмали и режима полимеризации

в несформированных зубах, а также

создание дополнительных условий для

лучшей фиксации пломбировочного

материала, что препятствует микроутечке

в пломбе, исключает инфицирование,

развитие вторичного кариеса и его

осложнений.

Композиты лучше

использовать при лечении постоянных

сформированных зубов.

Проф. А. Кнаппвост

(Гамбург, Германия) предлагает для

профилактики и лечения кариеса

молочных зубов метод глубокого

фторирования.

Под глубоким

фторированием понимают химическое

образование высокодисперсного фторида

кальция (со средним диаметром частиц

50 А) в зонах размягченного дентина.

Глубокое фторирование

происходит в результате последовательного

смачивания эмали сначала раствором

магниево-фтористого силиката, а затем

суспензией гидроксида кальция. При этом

образуется фторосиликатный комплекс,

который затем спонтанно распадается

и появляются исключительно мелкие

кристаллы фторида кальция и магния,

а также полимеризованной кремниевой

кислоты. Кристаллы кальция и магния в

течение длительного времени (более

1 года) выделяют фтор в высокой концентрации,

который способствует надежной

реминерализации.

Автор считает, что

эта методика лечения кариеса отличается

исключительно экономным подходом

при удалении кариозно-измененных

тканей, если это представляет опасность

для пульпы или уменьшает стабильность

зуба.

Насколько оправдано

использование этого метода в детской

стоматологии, покажут отдаленные

результаты.

Источник