Корешковый синдром тазобедренного сустава лечение

Корешковый синдром поясничного отдела, как признак заболеваний позвоночника

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день…

Читать далее »

Корешковый синдром поясничного отдела — комплекс признаков, возникающих из-за сдавливания спинномозговых нервов в местах их отделения от спинного мозга.

Корешковый синдром поясничного отдела — комплекс признаков, возникающих из-за сдавливания спинномозговых нервов в местах их отделения от спинного мозга.

Синдром является симптомом разных болезней, ввиду чего важно вовремя его выявить и назначить грамотное лечение.

Он наблюдается довольно часто. Сдавливание нервов провоцирует боли, которые, могут возникать в самых разных местах: в конечностях, в шее, в пояснице. Боль может наблюдаться и в области внутренних органов.

Причины синдрома

Поражение может быть вызвано рядом состояний:

- грыжа позвонка;

- остеохондроз;

- врожденные дефекты позвоночника;

- регулярные перегрузки позвоночного столба;

- малоактивный образ жизни;

- спондилоартроз;

- повреждения, рубцы и опухоли;

- переломы позвонков из-за остеопороза;

- изменения гормонального фона;

- переохлаждения.

В основном корешковый синдром поясничного отдела проявляется не сразу после воздействия какой-либо причины.

Ему предшествует изменения в области позвоночных дисков, провоцирующие появление грыж.

Грыжа же при смещении сдавливает корешок, что вызывает проблемы с оттоком венозной крови, проявляющиеся воспалением. Таким образом, нерв и ткани около него начинают окружать спайки.

Факторы риска:

- несбалансированное питание;

- рабочие вредности;

- вредное воздействие;

- наследственность;

- увеличение осевой нагрузки на отдельные части позвоночника.

Как проявляется синдром

Первый признак — боль по ходу затронутого нерва.

Таким образом, наблюдающийся процесс вызывает боли в пояснице, ягодицах, ногах и т.д. Боли возрастают при поднятии тяжелого или при движении.

Бывает боль в виде прострелов, которая иррадирует в разные части тела. Прострел в пояснице именуют люмбаго.

Боль хоть и постоянного свойства, но она увеличивается при каждом неосторожном движении.

Вызывать такие приступы может физическое или психическое напряжение, переохлаждение. Иногда дискомфорт появляется ночью во сне, сочетается с отеком и покраснением кожи.

Также корешковый синдром поясничного отдела имеет такие характерные симптомы:

- Нарушенная чувствительность в месте иннервации этого нерва: покалывание иглой дает возможность увидеть существенное снижение чувствительности по сравнению с той же частью с другой стороны.

- Нарушение движений из-за изменений в мышцах и нервах. Мышцы усыхают, ослабевают. В отдельных случаях это зрительно заметно, особенно если сравнить обе конечности.

Диагностические методики

В связи с разнообразием причин появления поражения больного необходимо обследовать, и только потом можно назначать лечение. Для выявления причины ущемления осуществляется рентген или магнитная томография.

В связи с разнообразием причин появления поражения больного необходимо обследовать, и только потом можно назначать лечение. Для выявления причины ущемления осуществляется рентген или магнитная томография.

Посредством исследований двигательной активности определяются нарушения в работе мышц, иннервируемых этим нервом.

Дополнительно могут проводиться:

- УЗИ;

- миелография;

- анализ крови, мочи;

- биохимия крови;

- иные способы по показаниям.

Лечение болезни

При постановке диагноза корешковый синдром поясничного отдела, лечение стоит начать с соблюдения строгого постельного режима.

Лекарственное лечение:

- Обезболивающие препараты (кеторол, баралгин – в виде уколов) — для нейтрализации боли; при выраженной боли могут быть прописаны новокаиновые блокады.

- Нестероидные противовоспалительные средства – для нейтрализации воспаления. Эти лекарства могут прописываться в таблетках или уколах (мовалис, нимесулид), в виде мази (кетонал-крем).

- Также назначаются мази с обезболивающим действием (мазь капсикам), можно использовать вместо них перцовый пластырь.

- Миорелаксанты – необходимы для нейтрализации спазмов мышц (мидокалм, сирдалуд).

- Витамины группы В (нейромультивит, мильгамма) – для улучшения обменных процессов в нервных тканях.

- Хондропротекторы (терафлекс, алфлутоп) – приостанавливают разрушение хряща в позвоночных суставах и стимулируют их восстановление.

Из дополнительных методик стоит отметить:

- Диета – отсутствие жирных, соленых, копченых и острых продуктов на время лечения.

- Физиотерапия – используется только после завершения острой фазы нарушения (магнитотерапия, ультразвук).

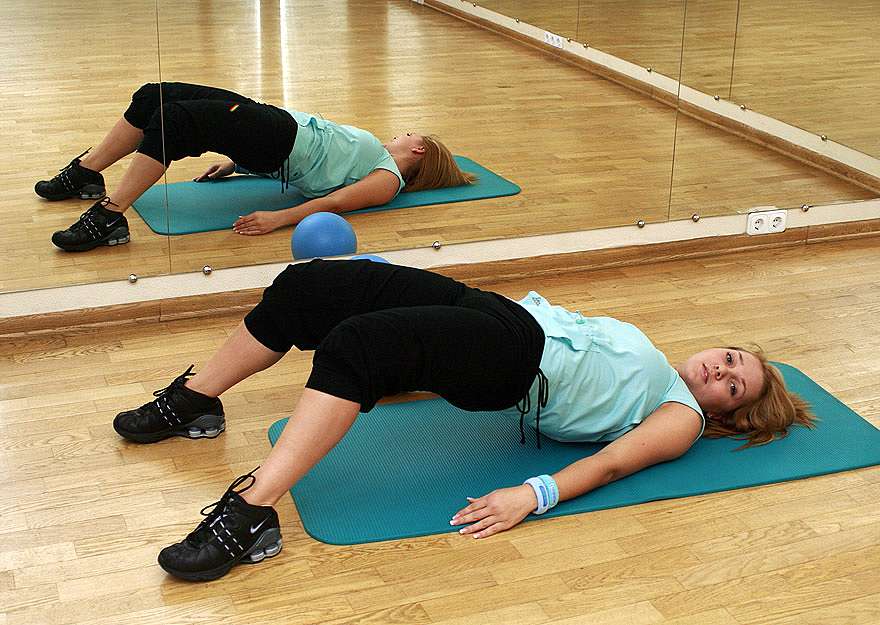

- Лечебная физкультура – помогает укрепить мышцы и нормализовать двигательную активность больного.

- Массаж – восстанавливает кровоток и укрепляет мышцы спины.

- Иглоукалывание снимает боль, является безопасной процедурой, почти не имеющей побочных действий.

- Мануальная терапия позволяет нейтрализовать боль и мышечный спазм; повысить гибкость позвоночного столба и подвижность в суставах конечностей; уменьшить грыжевое выпячивание; «поставить на место» смещенный позвонок. Осуществление ее следует доверять только докторам соответствующей специализации.

Хирургия

Хирургическое лечение при синдроме необходимо в сложных случаях с выраженными сочетательными нарушениями (параличи, нарушение работы органов таза).

Операция состоит в иссечении опухоли или грыжи диска, давящей на нерв. Предпочтение отдается малотравматичным способам.

Сегодня распространена нуклеопластика — малоинвазивная операция. Доктор, задействуя энергию плазменного поля, может точно и поэтапно иссекать ткань диска. Процедура безопасна, т.к. имеется малый риск повреждения окружающих тканей.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют СустаЛайф. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Осложнения

Осложнения связаны с грыжей позвонкового диска.

К ним относятся сдавление спинного мозга, которое проявляется онемением, слабостью определенных мышц конечностей, вызывающей парезы, мышечные атрофии, нарушения мочеиспускания и дефекации.

Грыжа может спровоцировать сдавление артерии, снабжающей спинной мозг, с появлением участков с гибелью нервных клеток. Это провоцирует появление неврологического дефицита.

Профилактические меры

К основным методам стоит отнести:

- уменьшение нагрузки на позвоночник;

- укрепление мышц спины посредством массажа и специальной физкультуры;

- нормализация веса;

- правильное питание;

- ношение удобной обуви.

Содержание:

- Причины заболевания

- Клинические формы трохантерита

- Клинические проявления

- Диагностика заболевания

- Лечение трохантерита тазобедренного сустава

- Последствия и осложнения

- Прогноз

Причины заболевания

Данное заболевание является полиэтиологическим, существует много факторов его развития, таких как:

- Длительные физические нагрузки (бег, прыжки, силовые статические упражнения).

- Травмы с переломами шейки или тела бедренной кости.

- Возрастные дегенеративно-дистрофические изменения кости, связанные с гормональным угасанием организма (климакс у женщин с последующим остеопорозом).

- Эндокринная патология (инсулинонезависимый диабет, болезнь Иценко-Кушинга, гипотиреоидные состояния).

- Беременность.

- Острые и хронические инфекционные заболевания (туберкулез различной локализации, остеомиелит, хронический стрептококковый тонзиллит).

- Метаболические нарушения, связанные с невозможностью всасывания кальция.

Опасность процесса заключается в том, что при поздней диагностике и неправильном лечении, процесс приобретает хронический характер, а это ухудшает качество жизни и в дальнейшем приводит к инвалидизации.

Клинические формы трохантерита

В зависимости от причины, что вызвала патологический процесс, различают 3 формы:

- Специфическая или туберкулезная – возникает вследствие воздействия эндотоксина микобактерии туберкулеза на кость.

- Асептическая или неинфекционная – возникает при механических повреждениях, переломах, ушибах.

- Септическая – развивается при имеющихся хронических очагах инфекции, чаще всего стрептококковая, стафилококковая.

Клинические проявления

При асептической форме на начальных стадиях заболевания основным симптомом выступает боль, возникающая при физических нагрузках, интенсивность болевого приступа может варьироваться, имеет пульсирующий или жгучий характер, купируется ненаркотическими обезболивающими.

Со временем пациент начинает щадить пораженную конечность, но процесс все равно прогрессирует и боль начинает беспокоить даже в покое, усиливаться при нажатии на большой вертел и иррадиировать в заднюю поверхность бедра, поясницу, пах.

При хроническом течении, из-за постоянной болезненности, проявляется ограниченность в движениях, формируются контрактуры и хромота.

Туберкулезная форма имеет прогрессирующее течение, всегда присутствует болевой синдром, но менее выражен, чем при асептической форме. Со временем возникает артроз тазобедренного сустава или остеомиелит, что требует протезирования головки тазобедренного сустава.

Септическая форма имеет самое тяжелое течение. Болевой синдром острый, пульсирующая боль, которая не купируется обычными противовоспалительными препаратами. Присутствуют симптомы интоксикации: повышение температуры до 38.5, головная боль, головокружение, холодный липкий пот. Местно в области тазобедренного сустава определяется гиперемия кожных покровов, локальное повышение температуры, отек подкожно-жировой клетчатки.

Диагностика заболевания

Объективное обследование подразумевает использование функциональных проб, заподозрить трохантерит можно при болезненности во время нажатия в точке большого вертела и при отведении ноги в сторону.

Лабораторные методы исследования:

- В общем анализе крови определяются признаки воспалительного процесса – лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение числа скорости оседания эритроцитов.

- Посев мокроты или лаважной жидкости бронхов для исключения туберкулезной этиологии заболевания.

- Анализ крови на С-реактивный белок и ревматические пробы.

- Посев крови для обнаружения возбудителя и антибиотикочувствительности к нему.

Инструментальные методы исследования:

- Рентгенография тазобедренного сустава. На рентгенограмме в острую стадию отмечаются зоны воспаления надкостницы, в хронической стадии присутствует сужение суставной щели, краевые остеофиты.

- При магнитно-резонансном исследовании будут определять воспалительные изменения связок, сухожилий и мышц с их локальным утолщением.

Лечение трохантерита тазобедренного сустава

Лечение заболевания зависит от этиологии его возникновения. При всех формах нужно ограничить двигательный режим от 1 месяца до полугода.

Асептическая форма:

- Уменьшение воспалительной реакции – нестероидные противовоспалительные средства (Ибупрофен – по 1 таблетке 3 раза в день, Мовалис – внутримышечно 1 раз в сутки), местные формы противовоспалительных средств ( Диклофенак, Вольтарен, Кетопрофен).

- Обезболивающие – Кеторол, Промедол, новокаиновая блокада в пораженный сустав.

Септическая форма:

- Антибактериальная терапия в инъекционных формах первые 3 дня, после переход на таблетированные формы – защищенные пенициллины (Амоксиклав, Аугментин, Флемоксин), макролиды ( Азитрокс, Суммамед).

- обезболивающие.

- Глюкокортикостероиды – внутрисуставные инъекции дексаметазона.

- Дезинтоксикационная терапия – 0,5% раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой, реосорбилакт, гемодез, полиглюкин.

- Хондропротекторы – Глюкозамин до 3 месяцев.

Туберкулезная форма:

- Противотуберкулезная терапия – изониазид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид в течение 6 месяцев.

- Хирургическое лечение, связанное с эндопротезированием головки тазобедренного сустава.

Физиотерапевтическая терапия – проводится после купирования острой стадии заболевания. Включает в себя электрофорез с гидрокортизоном и новокаином на пораженную область, магнитотерапию, УВЧ-терапию.

Лечебная физкультура – разрешена на этапе реабилитации. Упражнения направлены на улучшение циркуляции крови в месте поврежденного сустава, поддержании тонуса мышц. Нагрузки должны быть нормированы, чтобы избежать рецидива заболевания. Хорошо подходит для этого плавание, езда на велотренажере, нормированная ходьба.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют СустаЛайф. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Последствия и осложнения

При септической форме главным осложнением является возникновение инфекционно-токсического шока, что может привести к гибели пациента.

При асептическом трохантерите происходит хронизация процесса, заболевание медленно прогрессирует, в дальнейшем приводит к ограничению двигательной активности. Туберкулезная форма в 98% заканчивается остеомиелитом, сустав разрушается и требуется его протезирование.

Прогноз

При асептической и септической форме прогноз относительно благоприятный при правильном и своевременном лечении, в дальнейшем требуется соблюдение мер профилактики.

При туберкулезной форме прогноз неблагоприятный, процесс всегда ведет к ранней инвалидизации.

Источник

Корешковый синдром — симптомокомплекс, формирующийся в результате различных по своей этиологии поражений спинального корешка и проявляющийся симптомами раздражения (боль, мышечное напряжение, анталгическая поза, парестезии) и выпадения (парезы, снижение чувствительности, мышечные гипотрофии, гипорефлексия, трофические расстройства). Диагностируется корешковый синдром клинически, его причина устанавливается по результатам рентгенографии, КТ или МРТ позвоночника. Лечение чаще консервативное, по показаниям проводится хирургическое устранение фактора компрессии корешка.

Общие сведения

Корешковый синдром — распространенный вертеброгенный симптомокомплекс, имеющий вариабельную этиологию. Ранее в отношении корешкового синдрома использовался термин «радикулит» — воспаление корешка. Однако он не совсем соответствует действительности. Последние исследования показали, что воспалительный процесс в корешке зачастую отсутствует, имеют место рефлекторные и компрессионные механизмы его поражения. В связи с этим в клинической практике стал употребляться термин «радикулопатия» — поражение корешка. Наиболее часто корешковый синдром наблюдается в пояснично-крестцовом отделе позвоночного столба и связан с поражением 5-го поясничного (L5) и 1-го крестцового (S1) позвонков. Реже встречается шейная радикулопатия, еще реже — грудная. Пик заболеваемости приходится на среднюю возрастную категорию — от 40 до 60 лет. Задачами современной неврологии и вертебрологии является своевременное выявление и устранение фактора, вызывающего компрессию корешка, поскольку длительное сдавление влечет за собой дегенеративные процессы в корешке с развитием стойкой инвалидизирующей неврологической дисфункции.

Корешковый синдром

Причины

С двух сторон от позвоночного столба человека отходит 31 пара спинномозговых нервов, которые берут свое начало в спинальных корешках. Каждый спинальный (спинномозговой) корешок образован выходящими из спинного мозга задней (сенсорной) и передней (моторной) ветвью. Из позвоночного канала он выходит через межпозвоночное отверстие. Это наиболее узкое место, где чаще всего и происходит сдавление корешка. Корешковый синдром может быть обусловлен, как первичной механической компрессией самого корешка, так и его вторичным сдавлением вследствие отека, развивающегося в результате компрессии корешковых вен. Сдавление корешковых сосудов и расстройство микроциркуляции, возникающее при отеке в свою очередь становятся дополнительными факторами поражения корешка.

Наиболее распространенной причиной, провоцирующей корешковый синдром, выступает остеохондроз позвоночника. Снижение высоты межпозвоночного диска влечет за собой уменьшение диаметра межпозвоночных отверстий и создает предпосылки для ущемления проходящих через них корешков. Кроме того, фактором компрессии может являться формирующаяся как осложнение остеохондроза межпозвоночная грыжа. Корешковый синдром возможен при компрессии корешка образующимися при спондилезе остеофитами или измененными вследствие спондилоартроза частями дугоотростчатого сустава.

Травматическое повреждение спинального корешка может наблюдаться при спондилолистезе, травмах позвоночника, подвывихе позвонка. Воспалительное поражение корешка возможно при сифилисе, туберкулезе, спинальном менингите, остеомиелите позвоночника. Корешковый синдром неопластического генеза встречается при опухолях спинного мозга, невриноме спинномозгового корешка, опухолях позвонков. Нестабильность позвоночника, влекущая за собой смещение позвонков, также может выступать причиной корешкового синдрома. Способствующими развитию радикулопатии факторами выступают:

- чрезмерные нагрузки на позвоночник,

- гормональные сбои,

- ожирение,

- гиподинамия,

- аномалии развития позвоночника,

- переохлаждение.

Симптомы

Клиника корешкового сидрома складывается из различных сочетаний симптомов раздражения спинального корешка и выпадения его функций. Выраженность признаков раздражения и выпадения определяется степенью сдавления корешка, индивидуальными особенностями расположения, формы и толщины спинальных корешков, межкорешковыми связями.

Симптомы раздражения включают болевой синдром, двигательные нарушения по типу крампи или фасцикулярных мышечных подергиваний, сенсорные расстройства с виде ощущения покалывания или ползания мурашек (парестезии), локального чувства жара/холода (дизестезии). Отличительными особенностями корешковой боли является ее жгучий, пекучий и стреляющий характер; появление только в зоне, иннервируемой соответствующим корешком; распространение от центра к периферии (от позвоночника к дистальным отделам руки или ноги); усиление при перенапряжении, резком движении, смехе, кашле, чихании. Болевой синдром обуславливает рефлекторное тоническое напряжение мышц и связок в области поражения, которое способствует усилению боли. Для уменьшения последней пациенты принимают щадящее положение, ограничивают движения в пораженном отделе позвоночника. Мышечно-тонические изменения более выражены на стороне пораженного корешка, что может привести к перекосу туловища, в шейном отделе — к формированию кривошеи, с последующим искривлением позвоночника.

Симптомы выпадения появляются при далеко зашедшем поражении корешка. Они проявляются слабостью иннервируемых корешком мышц (парезом), снижением соответствующих сухожильных рефлексов (гипорефлексией), уменьшением чувствительности в зоне иннервации корешка (гипестезией). Участок кожи, за чувствительность которого отвечает один корешок, называется дерматом. Он получает иннервацию не только от основного корешка, но и частично от выше- и ниже- лежащего. Поэтому даже при значительной компрессии одного корешка наблюдается лишь гипестезия, тогда как при полирадикулопатии с патологией нескольких рядом распложенных корешков отмечается полная анестезия. Со временем в иннервируемой пораженным корешком области развиваются трофические нарушения, приводящие к мышечной гипотрофии, истончению, повышенной ранимости и плохой заживляемости кожи.

Симптомы поражения отдельных корешков

Корешок С1. Боль локализуется в затылке, зачастую на фоне боли появляется головокружение, возможна тошнота. Голова находится в положении наклона в пораженную сторону. Отмечается напряжение подзатылочных мышц и их пальпаторная болезненность.

Корешок С2. Боль в затылочной и теменной области на стороне поражения. Ограничены повороты и наклоны головой. Наблюдается гипестезия кожи затылка.

Корешок С3. Боль охватывает затылок, латеральную поверхность шеи, область сосцевидного отростка, иррадиирует в язык, орбиту, лоб. В этих же зонах локализуются парестезии и наблюдается гипестезия. Корешковый синдром включает затруднения наклонов и разгибания головы, болезненность паравертебральных точек и точки над остистым отростком С3.

Корешок С4. Боль в надплечье с переходом на переднюю поверхность груди, доходящая до 4-го ребра. Распространяется по задне-латеральной поверхности шеи до ее средней 1/3. Рефлекторная передача патологической импульсации на диафрагмальный нерв может привести к появлению икоты, расстройству фонации.

Корешок С5. Корешковый синдром этой локализации проявляется болью в надплечье и по латеральной поверхности плеча, где также наблюдаются сенсорные расстройства. Нарушено отведение плеча, отмечается гипотрофия дельтовидной мышцы, понижен рефлекс с бицепса.

Корешок С6. Боль от шеи распространяется через область бицепса на наружную поверхность предплечья и доходит до большого пальца. Выявляется гипестезия последнего и наружной поверхности нижней 1/3 предплечья. Наблюдается парез бицепса, плечевой мышцы, супинаторов и пронаторов предплечья. Снижен рефлекс с запястья.

Корешок С7. Боль идет от шеи по задней поверхности плеча и предплечья, достигает среднего пальца кисти. Ввиду того, что корешок С7 иннервирует надкостницу, данный корешковый синдром отличается глубинным характером боли. Снижение мышечной силы отмечается в трицепсе, большой грудной и широчайшей мышце, флексорах и экстензорах запястья. Понижен трицепс-рефлекс.

Корешок С8. Корешковый синдром на этом уровне встречается достаточно редко. Боль, гипестезия и парестезии распространяются на внутреннюю поверхность предплечья, безымянный палец и мизинец. Характерна слабость флексоров и экстензоров запястья, мышц-разгибателей пальцев.

Корешки Т1-Т2. Боль ограничена плечевым суставом и областью подмышки, может распространяться под ключицу и на медиальную поверхность плеча. Сопровождается слабостью и гипотрофией мышц кисти, ее онемением. Типичен синдром Горнера, гомолатеральный пораженному корешку. Возможна дисфагия, перистальтическая дисфункция пищевода.

Корешки Т3-Т6. Боль имеет опоясывающий характер и идет по соответствующему межреберью. Может быть причиной болезненных ощущений в молочной железе, при локализации слева — имитировать приступ стенокардии.

Корешки Т7-Т8. Боль стартует от позвоночника ниже лопатки и по межреберью доходит до эпигастрия. Корешковый синдром может стать причиной диспепсии, гастралгии, ферментной недостаточности поджелудочной железы. Возможно снижение верхнебрюшного рефлекса.

Корешки Т9-Т10. Боль из межреберья распространяется в верхние отделы живота. Иногда корешковый синдром приходится дифференцировать от острого живота. Бывает ослабление среднебрюшного рефлекса.

Корешки Т11-Т12. Боль может иррадиировать в надлобковую и паховую зоны. Снижен нижнебрюшной рефлекс. Корешковый синдром данного уровня может стать причиной дискинезии кишечника.

Корешок L1. Боль и гипестезия в паховой области. Боли распространяются на верхненаружный квадрант ягодицы.

Корешок L2. Боль охватывает переднюю и внутреннюю поверхность бедра. Отмечается слабость при сгибании бедра.

Корешок L3. Боль идет через подвздошную ость и большой вертел на переднюю поверхность бедра и доходит до нижней 1/3 медиальной части бедра. Гипестезия ограничена расположенной над коленом областью внутренней поверхности бедра. Парез, сопровождающий этот корешковый синдром, локализуется в четырехглавой мышце и аддукторах бедра.

Корешок L4. Боль распространяется по передней поверхности бедра, коленному суставу, медиальной поверхности голени до медиальной лодыжки. Гипотрофия четырехглавой мышцы. Парез большеберцовых мышц приводит к наружной ротации стопы и ее «прихлопыванию» при ходьбе. Снижен коленный рефлекс.

Корешок L5. Боль иррадиирует от поясницы через ягодицу по латеральной поверхности бедра и голени в первые 2 пальца стопы. Зона боли совпадает с областью сенсорных расстройств. Гипотрофия большеберцовой мышцы. Парез экстензоров большого пальца, а иногда и всей стопы.

Корешок S1. Боль в нижнем отделе пояснице и крестце, отдающая по заднелатеральным отделам бедра и голени в стопу и 3-5-й пальцы. Гип- и парестезии локализуются в области латерального края стопы. Корешковый синдром сопровождает гипотония и гипотрофия икроножной мышцы. Ослаблены ротация и подошвенное сгибание стопы. Понижен ахиллов рефлекс.

Корешок S2. Боль и парестезии начинаются в крестце, охватывает заднюю часть бедра и голени, подошву и большой палец. Зачастую отмечаются судороги в аддукторах бедра. Рефлекс с ахилла обычно не изменен.

Корешки S3-S5. Сакральная каудопатия. Как правило, наблюдается полирадикулярный синдром с поражением сразу 3-х корешков. Боль и анестезия в крестце и промежности. Корешковый синдром протекает с дисфункцией сфинктеров тазовых органов.

Диагностика

В неврологическом статусе обращает на себя внимание наличие триггерных точек над остистыми отростками и паравертебрально, мышечно-тонические изменения на уровне пораженного сегмента позвоночника. Выявляются симптомы натяжения корешков. В шейном отделе они провоцируется быстрым наклоном головы противоположно пораженной стороне, в поясничном — поднятием ноги в горизонтальном положении на спине (симптом Ласега) и на животе (симптомы Мацкевича и Вассермана). По локализации болевого синдрома, зон гипестезии, парезов и мышечных гипотрофий невролог может установить, какой именно корешок поражен. Подтвердить корешковый характер поражения и его уровень позволяет электронейромиография.

Важнейшей диагностической задачей является выявление причины, спровоцировавшей корешковый синдром. С этой целью проводят рентгенографию позвоночника в 2-х проекциях. Она позволяет диагностировать остеохондроз, спондилоартроз, спондилолистез, болезнь Бехтерева, искривления и аномалии позвоночного столба. Более информативным методом диагностики является КТ позвоночника. Для визуализации мягкотканных структур и образований применяют МРТ позвоночника. МРТ дает возможность диагностировать межпозвоночную грыжу, экстра- и интрамедуллярные опухоли спинного мозга, гематому, менингорадикулит. Грудной корешковый синдром с соматической симптоматикой требует дополнительного обследования соответствующих внутренних органов для исключения их патологии.

Лечение корешкового синдрома

В случаях, когда корешковый синдром обусловлен дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, используют преимущественно консервативную терапию. При интенсивном болевом синдроме показан покой, обезболивающая терапия (диклофенак, мелоксикам, ибупрофен, кеторолак, лидокаино-гидрокортизоновые паравертебральные блокады), купирование мышечно-тонического синдрома (метилликаконитин, толперизон, баклофен, диазепам), противоотечное лечение (фуросемид, этакриновая кислота), нейрометаболические средства (витамины гр. В). С целью улучшения кровообращения и венозного оттока назначают эуфиллин, ксантинола никотинат, пентоксифиллин, троксерутин, экстракт каштана конского. По показаниям дополнительно используют хондропротекторы (экстракт хряшей и мозга телят с витамином С, хондроитинсульфат), рассасывающее лечение (гиалуронидазу), препараты для облегчения нейрональной передачи (неостигмин).

Длительно протекающий корешковый синдром с хронической болью является показанием к назначению антидепрессантов (дулоксетина, амитриптилина, дезипрамина), а при сочетании боли с нейротрофическими расстройствами — к применению ганглиоблокаторов (бензогексония, ганглефена). При мышечных атрофиях применяют нандролона деканоат с витамином Е. Хороший эффект (при отсутствии противопоказаний) оказывает тракционная терапия, увеличивающая межпозвонковые расстояния и тем самым уменьшающая негативное воздействие на спинальный корешок. В остром периоде дополнительным средством купирования боли может выступать рефлексотерапия, УВЧ, ультрафонофорез гидрокортизона. В ранние сроки начинают применять ЛФК, в период реабилитации — массаж, парафинотерапию, озокеритолечение, лечебные сульфидные и радоновые ванны, грязелечение.

Вопрос о хирургическом лечении возникает при неэффективности консервативной терапии, прогрессировании симптомов выпадения, наличии спинальной опухоли. Операция проводится нейрохирургом и имеет целью устранение компрессии корешка, а также удаление ее причины. При грыжах межпозвонковых дисков возможна дискэктомия, микродискэктомия, при опухолях — их удаление. Если причиной корешкового синдрома является нестабильность, то производится фиксация позвоночника.

Прогноз

Прогноз радикулопатии зависит от основного заболевания, степени компрессии корешка, своевременности лечебных мероприятий. Длительно протекающие симптомы раздражения могут привести к формированию сложно купируемого хронического болевого синдрома. Вовремя не устраненное сдавление корешка, сопровождающееся симптомами выпадения, со временем обуславливает развитие дегенеративных процессов в тканях спинального корешка, приводящих к стойкому нарушению его функций. Результатом становятся инвалидизирующие пациента необратимые парезы, тазовые расстройства (при сакральной каудопатии), нарушения чувствительности.

Источник