Доброкачественные опухоли слюнных желез клиника диагностика лечение

Опухоли слюнных желез – различные по своему морфологическому строению новообразования малых и больших слюнных желез. Доброкачественные опухоли слюнных желез развиваются медленно и практически не дают клинических проявлений; злокачественные новообразования отличаются быстрым ростом и метастазированием, вызывают боли, изъязвление кожи над опухолью, паралич лицевой мускулатуры. Диагностика опухолей слюнных желез включает УЗИ, сиалографию, сиалосцинтиграфию, биопсию слюнных желез с цитологическим и морфологическим исследованием. Опухоли слюнных желез подлежат лечению хирургическим путем или комбинированному лечению.

Общие сведения

Опухоли слюнных желез – доброкачественные, промежуточные и злокачественные новообразования, исходящие из малых или больших (околоушных, подчелюстных, подъязычных) слюнных желез или вторично поражающие их. Среди опухолевых процессов различных органов на долю опухолей слюнных желез приходится 0,5-1,5%. Опухоли слюнных желез могут развиваться в любом возрасте, однако наиболее часто возникают в возрасте 40-60 лет, в два раза чаще у женщин. Склонность опухолей слюнных желез к малигнизации, местному рецидивированию и метастазированию обусловливают интерес к ним не только со стороны хирургической стоматологии, но и онкологии.

Опухоли слюнных желёз

Причины опухолей слюнных желез

Причины появления опухолей слюнных желез до конца не выяснены. Предполагается возможная этиологическая связь опухолевых процессов с предшествующими травмами слюнных желез или их воспалением (сиаладенитами, эпидемическим паротитом), однако и то и другое в анамнезе пациентов прослеживается далеко не всегда. Существует мнение, что опухоли слюнных желез развиваются вследствие врожденных дистопий. Есть сообщения относительно возможной роли онкогенных вирусов (Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса) в возникновении опухолей слюнных желез.

Как и в случае с новообразованиями других локализаций, рассматривается этиологическая роль генных мутаций, гормональных факторов, неблагополучных воздействий внешней среды (чрезмерного ультрафиолетового облучения, частых рентгенологических исследований области головы и шеи, предшествующей терапии радиоактивным йодом по поводу гипертиреоза и пр.), курения. Высказывается мнение о возможных алиментарных факторах риска (высоком содержании холестерина в пище, недостатке витаминов, свежих овощей и фруктов в рационе и пр.).

Принято считать, что к группам профессионального риска по развитию злокачественных опухолей слюнных желез относятся работники деревообрабатывающей, металлургической, химической промышленности, парикмахерских и салонов красоты; производств, связанных с воздействием цементной пыли, керосина, компонентов никеля, свинца, хрома, кремния, асбеста и пр.

Классификация

На основании клинико-морфологических показателей все опухоли слюнных желез делятся на три группы: доброкачественные, местно-деструирующие и злокачественные. Группу доброкачественных опухолей слюнных желез составляют эпителиальные (аденолимфомы, аденомы, смешанные опухоли) и неэпителиальные (хондромы, гемангиомы, невриномы, фибромы, липомы) соединительнотканные новообразования.

Местнодеструирующие (промежуточные) опухоли слюнных желез представлены цилиндромами, ацинозноклеточными и мукоэпителиальными опухолями. К числу злокачественных опухолей слюнных желез относятся эпителиальные (карциномы), неэпителиальные (саркомы), малигнизированные и метастатические (вторичные).

Для стадирования рака больших слюнных желез используется следующая классификация по системе TNM.

- Т0 – опухоль слюнной железы не выявляется

- Т1 – опухоль диаметром до 2 см не распространяется за пределы слюнной железы

- Т2 — опухоль диаметром до 4 см не распространяется за пределы слюнной железы

- ТЗ — опухоль диаметром от 4 до 6 см не распространяется за пределы слюнной железы либо распространяется за пределы слюнной железы без поражения лицевого нерва

- Т4 — опухоль слюнной железы диаметром более 6 см либо меньшего размера, но с распространением на основание черепа, лицевой нерв.

- N0 – отсутствие метастазов в регионарные лимфоузлы

- N1 – метастатическое поражение одного лимфоузла диаметром до 3 см

- N2 – метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром 3-6 см

- N3 – метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром более 6 см

- М0 – отсутствие отдаленных метастазов

- M1 – наличие отдаленных метастазов.

Симптомы опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез

Наиболее частым представителем этой группы является смешанная опухоль слюнной железы или полиморфная аденома. Ее типичной локализацией служат околоушная, реже — подъязычная или поднижнечелюстная железа, малые слюнные железы щечной области. Опухоль растет медленно (многие годы), при этом может достигать значительных размеров и вызывать асимметрию лица. Полиморфная аденома не причиняет болевых ощущений, не вызывает пареза лицевого нерва. После удаления смешанная опухоль слюнной железы может рецидивировать; в 6% случаев возможна малигнизация.

Мономорфная аденома – доброкачественная эпителиальная опухоль слюнной железы; чаще развивается в выводных протоках желез. Клиническое течение аналогично полиморфной аденоме; диагноз обычно устанавливается после гистологического исследования удаленного новообразования. Характерной особенностью аденолимфомы является преимущественное поражение околоушной слюнной железы с непременным развитием ее реактивного воспаления.

Доброкачественные соединительнотканные опухоли слюнных желез встречаются реже эпителиальных. В детском возрасте среди них преобладают ангиомы (лимфангиомы, гемангиомы); невриномы и липомы могут возникать в любом возрасте. Неврогенные опухоли чаще возникают в околоушной слюнной железе, исходя из ветвей лицевого нерва. По клинико-морфологическим признакам ничем не отличаются от аналогичных опухолей других локализаций. Опухоли, прилежащие к глоточному отростку околоушной слюнной железы, могут вызывать дисфагию, оталгию, тризм.

Промежуточные опухоли слюнных желез

Цилиндромы, мукоэпидермоидные (мукоэпителиальные) и ацинозноклеточные опухоли слюнных желез характеризуются инфильтративным, местно-деструирующим ростом, поэтому относятся к новообразованиям промежуточного типа. Цилиндромы поражают преимущественно малые слюнные железы; другие опухоли — околоушные железы.

Обычно развиваются медленно, однако при определенных условиях приобретают все черты злокачественных опухолей – быстрый инвазивный рост, склонность к рецидивам, метастазирование в легкие и кости.

Злокачественные опухоли слюнных желез

Могут возникать как первично, так и в результате малигнизации доброкачественных и промежуточных опухолей слюнных желез.

Карциномы и саркомы слюнных желез быстро увеличиваются в размерах, инфильтрируют окружающие мягкие ткани (кожу, слизистую оболочку, мышцы). Кожа над опухолью может быть гиперемирована и изъязвлена. Характерными признаками являются боли, парез лицевого нерва, контрактуры жевательных мышц, увеличение регионарных лимфоузлов, наличие отдаленных метастазов.

Диагностика

Основу диагностики опухолей слюнных желез составляет комплекс клинических и инструментальных данных. При первичном осмотре пациента стоматологом или онкологом производится анализ жалоб, осмотр лица и полости рта, пальпация слюнных желез и лимфатических узлов. При этом особое внимание обращается на локализацию, форму, консистенцию, размеры, контуры, болезненность опухоли слюнных желез, амплитуду открывания рта, заинтересованность лицевого нерва.

Для распознавания опухолевых и неопухолевых поражений слюнных желез проводится дополнительная инструментальная диагностика – рентгенография черепа, УЗИ слюнных желез, сиалография, сиалосцинтиграфия. Наиболее достоверным методом верификации доброкачественных, промежуточных и злокачественных опухолей слюнных желез является морфологическая диагностика – пункция и цитологическое исследование мазка, биопсия слюнных желез и гистологическое исследование материала.

С целью уточнения стадии злокачественного процесса могут потребоваться КТ слюнных желез, УЗИ лимфатических узлов, рентгенография органов грудной клетки и др. Дифференциальная диагностика опухолей слюнных желез проводится с лимфаденитом, кистами слюнных желез, сиалолитиазом.

Лечение опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез подлежат обязательному удалению. Объем оперативного вмешательства определяется локализацией новообразования и может включать энуклеацию опухоли, субтотальную резекцию или экстирпацию железы вместе с опухолью. При этом обязательно проведение интраоперационного гистологического исследования для решения вопроса о характере образования и адекватности объема операции.

Удаление опухолей околоушных слюнных желез связано с опасностью повреждения лицевого нерва, поэтому требует тщательного визуального контроля. Послеоперационными осложнениями могут служить парез или паралич мимических мышц, образование послеоперационных слюнных свищей.

При раке слюнных желез в большинстве случаев показано комбинированное лечение – предоперационная лучевая терапия с последующим хирургическим лечением в объеме субтотальной резекции или экстирпации слюнных желез с лимфаденэктомией и фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи. Химиотерапия при злокачественных опухолях слюнных желез не находит широкого применения ввиду своей малой эффективности.

Прогноз

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей слюнных желез дает хорошие отдаленные результаты. Частота рецидивов составляет от 1,5 до 35%. Течение злокачественных опухолей слюнных желез неблагоприятное. Полное излечение достигается в 20-25% случаев; рецидивы возникают у 45% пациентов; метастазы выявляются почти в половине случаев. Наиболее агрессивное течение отмечается при раке подчелюстных желез.

Источник

Рекомендация

Студентам

Вы можете использовать данную статью как часть или основу своего реферата или даже дипломной работы или своего сайта

Просто перейдите по ссылке ниже, редактируйте статью, все картинки тоже доступны, все бесплатно

Редактировать статью?!

Скачать статью в формате PDF

Сохраните результат в MS Word Docx или PDF, делитесь с друзьями, спасибо 🙂

Категории статей

- На английском языке

- Зубная боль

- Лазерная стоматология

- Кариес

- Пульпит

- Периодонтит

- Эндодонтия

- Ортопедия

- Имплантология

- Студентам стоматологических факультетов медицинских универститетов

- Лечение зубов

- Отбеливание зубов

- Детская стоматология и стоматология будущих мам

- Ортодонтия

- Гигиена полости рта

- Галитоз или плохой запах изо рта

- Все о фторе, полезность и вред

- Молочница(кандидоз) полости рта

- Стоматит

- Гингивит и пародонтит

- Все

Злокачественные опухоли слюнных желез: классификация, клиника, диагностика, лечение

Классификация

I. Доброкачественные:

1. Эпителиальные:

• аденома;

• аденолимфома;

в «смешанная»опухоль.

2. Неэпителиальные:

• ангиома;.

• невринома; « липома.

II. Злокачественные:

1. Эпителиальные:

• Мукоэпидермальная

опухоль;

• Циливдрома;

• Рак

2. Неэпителиальные:

• саркома. Клиническая

картина Доброкачественные

Аденома — построена из железистой ткани и имеет обычную

соединительнотканную строму.

Аденолимфома — состоит из железисто-подобных эпителиальных

структур, окруженных лимфоидной тканью.

«Смешанная» опухоль — паренхима ее наряду с эпителиальными

структурами содержит фиброзную, миксоподобную, хондроподобную и даже костную

структуры. Ангиома, невринома, липома>—

93.

Наиболее часто встречаются опухоли в области околоушных железы,

подчелюстной и в скоплениях мелких слюнных желез на границе между твердым и

мягким небом и в толще щек.

При осмотре выявляется асимметрия лица за счет растущей опухоли.

Кожа над ней не изменена в цвете, подвижна. Функция мимической мускулатуры не

нарушена. При пальпации. определяется плотное^ оваловидное, безболезненное

образование, часто бугристое, с четкими контурами, которое смещается по

отношению к подлежащим тканям.

Опухоль глоточного отростка околоушной слюнной железы обычно

незаметна снаружи, так как растет в сторону глотки. В то же время при осмотре

полости рта видна асимметрия зева за счет выпячивания боковой стенки глотки.

Развитие доброкачественных опухолей обычно не сопровождается заметным

нарушением секреторной функции слюнных желез, изменения регионарного

лимфатического аппарата отсутствуют. При рентгенологическом исследовании после

заполнения протоков контрастным веществом характерно отдавливание, оттеснение

протоков железы, которые как бы в виде дуги окружают новообразование.

Опухоли малых слюнных желез выявляются в виде плотных овоидных

образований с четкими контурами. Покрывающая их слизистая оболочка подвижна,

обычной окраски. Однако, иногда под влиянием травмы протезом во время-приема

пищи слизистая оболочка над опухолью изъязвляется.

Злокачественные опухоли

1) Мукоэпидермальные

опухоль развивается из эпителия выводных протоков слюнных желез. Паренхима ее

представлена слизистыми, бокаловидными, эпидермоидными и светлыми

клетками, а также мелкими индифферентными

клетками, а также промежуточными. Опухоль мягко-эластической, иногда в виде

теста, консистенции, обусловленной большим или меньшим количеством слизи.

Четкие контуры отсутствуют.

2) Цилиндрома — развивается

из мукоэпителиальных клеток протоков слюнных желез. Опухоль плотной

консистенции, в половине случаев безболезненная, что связано со способностью

цилиндромы расти перицеврально.

3) Рак. Заболевание

характеризуется быстрым развитием, ранним появлением болевого синдрома и

паралича отдельных групп мимических мышц. По соотношению стромы и паренхимы

различают скиррозный (преобладание соединительнотканной стромы) и солидный,

мозговидный (преобладание эпителиальной паренхимы) рак. Кроме того, на

основании гистологического строения выделяют цилиндроклеточный (аденокарцинома),

плоскоклеточный и недифференцированный рак.

4) Саркома —

злокачественная незрелая соединительно-тканная опухоль. По

морфологической картине различают фибросаркому, вере-теноклеточную,

круглоклеточную, полиморфно- и крупноклеточную саркому, лимфосаркому,

гемангиоэндотелиому, ангиосаркому.

В самом начале развития опухоль имеет вид ограниченного узла.

Потом она прорастает в соседние ткани челюстно-лицевой области. Клинически это

проявляется появлением болей, ограничением движения нижней челюсти, нередко

даже парезом лицевого нерва.

При пальпации опухолевый узел умеренно мягкой консистенции, не

имеет капсулы. Злокачественные опухоли характеризуются самопроизвольно

возникающей болью, более быстрым ростом, отсутствием четких контуров. Опухоль

становится бугристой, утрачивает подвижность, пальпация ее вызывает боль. В

результате инфильтрирующего роста с поражением стволов лицевого нерва и

жевательной мышцы развиваются-парез мимических мышц и сведение челюстей. По

этой же причине кожа (слизистая оболочка) над опухолью утрачивает подвижность,

появляется гиперемия с синюшным оттенком. Позднее в этом месте происходит

изъязвление, возможны кровотечения. Нарушается секреторная функция железы.

Могут наблюдаться признаки метастазирования в регионарные лимфатические узлы.

При рент генологическом исследовании рентгеноконтрастным веществом выявляется

характерный для злокачественных опухолей больших желез дефект заполнения,

точнее «обрыв» выводных протоков.

Диагностика

Диагаоз устанавливают на основании клинико-рентгенологаческих

данных и результатов исследования морфологической структуры опухоли.

Лечение

Доброкачественные опухоли

Основной метод лечения — хирургический. При поражении околоушной

слюнной железы опухоль следует иссекать с прилежащей к ней тканью железы. Если

опухоль располагается в толще железы, то производят субтотальную или тотальную

паротидэктомию с сохранением ветвей лицевого нерва. При поражении других

слюнных желез опухоль иссекают вместе с железой.

Злокачественные опухоли

Лечение

комбинированное, как и при других злокачественных опухолях.

Источник: stomfak.ru

- Клиническая картина и диагностика пародонтоза

- Регулируемый артикулятор – точный прибор для качественного протезирования

- Экстирпационный метод лечения пульпита под анестезией

- Почему керамические вкладки лучше пломбы

- Какие бывают съемные пластиночные протезы

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

- Имплантация зубов. Секреты и успехи

- Digitalis (Наперстянка)

Источник

Причины и типы доброкачественных опухолей слюнных железДоброкачественные опухоли слюнных желез представляют собой медленно растущие, безболезненные образования, возникающие на лице, на шее или в полости рта. Несмотря на доброкачественную природу, дифференцировать их от злокачественных опухолей бывает достаточно сложно даже после сбора анамнеза, осмотра, проведения лучевых методов диагностики и тонкоигольной биопсии. Плеоморфная аденома является самой распространенной опухолью слюнных желез. В редких случаях встречаются и другие доброкачественные новообразования. Плеоморфные аденомы способны малигнизироваться, поэтому их всегда необходимо удалять. Возможно, будущие исследования в сфере молекулярной генетики и разработки новых методов визуализации помогут хирургам выработать новые алгоритмы лечения больных с этими заболеваниями. а) Эпидемиология доброкачественных опухолей слюнной железы. В целом опухоли слюнных желез встречаются редко, они составляют лишь 3-4% от всех опухолей головы и шеи. Заболеваемость всеми опухолями слюнных желез в США составляет около 1,5 на 100000 человек. В зависимости от локализации, все они могут быть разделены на две большие группы: опухоли крупных слюнных желез и опухоли малых слюнных желез. Крупные слюнные железы представлены парными околоушными, поднижнечелюстными и подъязычными слюнными железами. Малые слюнные железы, количество которых может достигать 600-1000, располагаются вдоль верхних отделов дыхательного и пищеварительного трактов. В 70-80% случаев опухоли слюнных желез возникают в околоушной слюнной железе, 75% из них доброкачественны. Опухоли поднижнечелюстной слюнной железы составляют 10-15% от всех новообразований слюнных желез, примерно половина из них является злокачественными. Как правило, чем меньше железа, тем ниже риск развития в ней новообразования, однако риск озлокачествления на 25% выше. Данная закономерность известна как «правило 25/50/75», отображающее процент злокачественных опухолей в околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной/малых слюнных железах, соответственно. У взрослых наиболее часто встречающейся опухолью является плеоморфная аденома (60%), следом идет опухоль Уортина (12%). Как правило, у взрослых доброкачественными являются 54% всех опухолей слюнных желез, у детей 65%. У детей наиболее часто доброкачественным новообразованием слюнных желез является гемангиома, далее следует плеоморфная аденома. Перечень доброкачественных опухолей с частотой их встречаемости приведен в таблице ниже. Как правило, они представляют собой плотные, безболезненные, медленнорастущие образования с четкими границами. Лечение состоит в полном хирургическом удалении с иссечением части здоровых тканей. Наиболее часто встречающиеся опухоли приведены в таблице ниже.

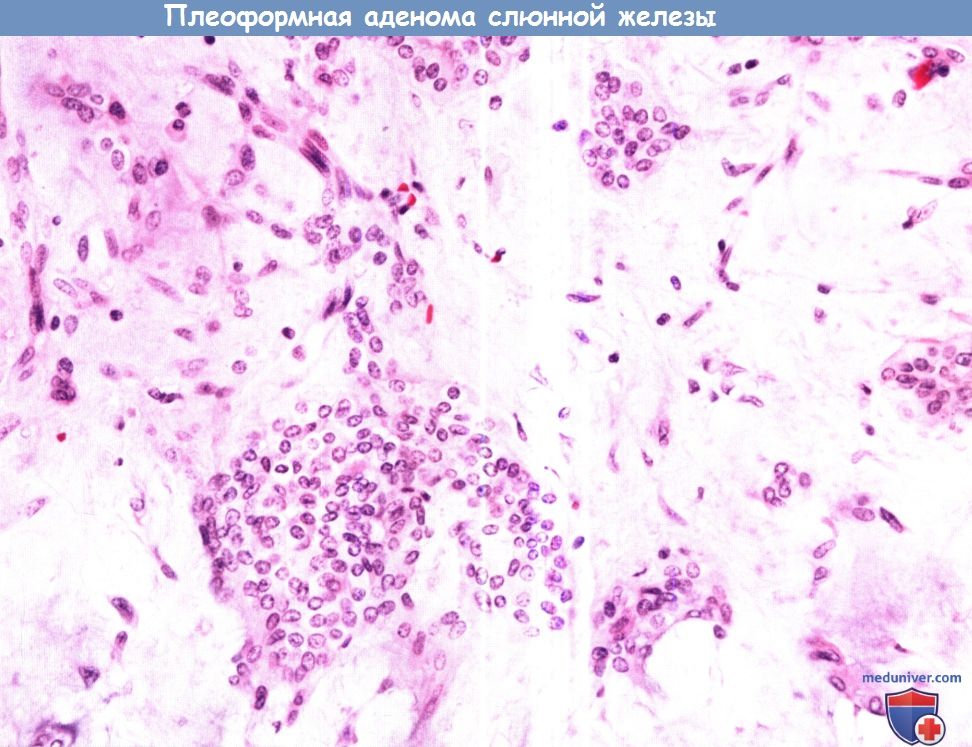

б) Плеоморфная аденома. Определяемая как доброкачественная смешанная опухоль, плеоморфная аденома является самым часто встречающимся новообразованием слюнных желез. Развивается в равной степени у мужчин и женщин, чаще появляясь на пятом десятке жизни. Клинически представляет собой одноузловое образование, не сопровождающееся появлением каких-либо жалоб. Описаны редкие случаи многоузловых аденом. Опухоль называется «плеоморфной» или «смешанной», потому что в ее состав в разных пропорциях входит и эпителиальная, и соединительная ткань. Как уже говорилось выше, плеоморфные аденомы составляют 75% всех доброкачественных новообразований слюнных желез. Если опухоль поражает околоушную слюнную железу, в 90% случаев она располагается латеральнее лицевого нерва. В редких случаях плеоморфная аденома распространяется за шилонижнечелюстную связку и ветвь нижней челюсти в окологлоточное пространство что создает характерную гантелеобразную форму при визуализации. Только 10% плеоморфных аденом происходят из глубокой доли околоушной слюнной железы. Плеоморфные аденомы являются самыми частыми опухолями прешиловидного отдела окологлоточного пространства. Из всех опухолей поднижнечелюстной слюнной железы 36% составляют доброкачественные плеоморфные аденомы. Плеоморфные аденомы, происходящие из малых слюнных желез, чаще всего располагаются на небе и верхней губе. Плеоморфная аденома представляет собой плотную опухоль округлой формы, цвет варьирует от серо-белого до желтого. При локализации в околоушной слюнной железе обычно осумкована, аденомы малых слюнных желез чаще всего капсулы лишены. При микроскопии определяется плотная капсула железы с псевдоподиями, которые представляют микроскопические участки прорастания аденомы в окружающие ткани. Поэтому при удалении опухоли обязательным является и частичный захват здоровых тканей. Если следовать данному принципу, риск рецидива составляет менее 5%. Доброкачественная аденома никогда не прорастает в лицевой нерв, поэтому его необходимо сохранять при всех операциях. Операция по поводу рецидива плеоморфной аденомы представляет собой значительную трудность для хирурга. Рецидивировавшая опухоль часто многоочаговая, вероятность излечения после повторного вмешательства может составлять 25% и менее. Основной целью операции по поводу рецидива опухоли является ее полное удаление, но риск травмы лицевого нерва в данном случае значительно возрастает. Необходимость лучевой терапии подвергается сомнению, но этот вариант лечения стоит рассмотреть при многоузловых опухолях или при неясных границах резекции. Малигнизируются плеоморфные аденомы редко. Риск малигнизации тем выше, чем дольше пациент живет с аденомой. В первый год наблюдения риск составляет около 1,5%, при наблюдении в течение 15 лет и более—10%.

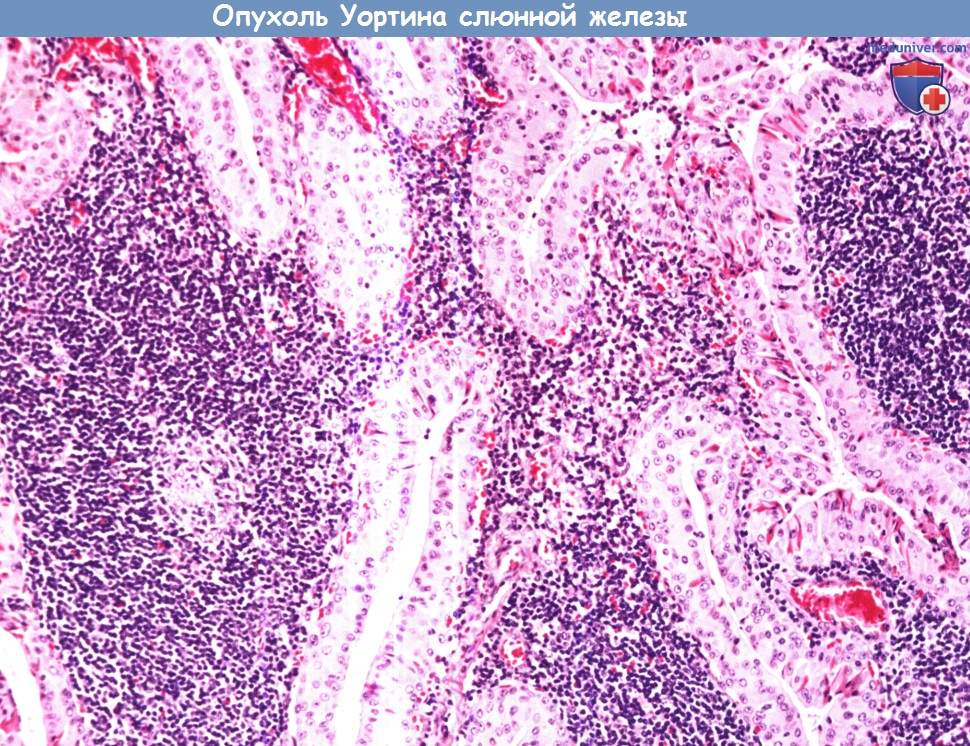

в) Опухоль Уортина (сосочковая кистаденолимфома). Составляя около 10% от всех новообразований слюнных желез, опухоль Уортина представляет собой вторую по частоте встречаемости доброкачественную опухоль слюнных желез. Из-за характерных гистологических свойств, более корректно называть данную опухоль «сосочковой кистаденолимфомой». Опухоли возникают только в околоушной слюнной железе, мужчины страдают в пять раз чаще, чем женщины. Предполагается, что разница в частоте встречаемости у мужчин и женщин объясняется тем, что определенную роль в патогенезе опухолей Уортина играет курение. В 10% встречаются опухоли обеих слюнных желез. В редких случаях могут становиться болезненными вследствие их аутоиммунного воспаления, которое развивается в ответ на лимфоидные клетки опухоли. Опухоль Уортина имеет круглую или овальную форму, может быть гладкой, либо иметь дольчатое строение. Опухоль окружена капсулой. На срезе видна серая ткань, окружающая лимфоидную ткань белого цвета, а также множественные сосочковые кисты со слизью бурого цвета внутри. Благодаря такому строению опухоль и получила название сосочковой кистаденолимфомы. Рекомендуемое лечение — хирургическое удаление с сохранением лицевого нерва. Риск рецидива возрастает при удалении многодольчатых или двусторонних опухолей.

г) Мономорфная аденома. Наиболее часто встречающимися формами мономорфной аденомы являются базальноклеточная аденома и светлоклеточная аденома. Эти опухоли составляют около 2% от всех опухолей слюнных желез. Чаще всего они возникают из околоушной слюнной железы, а также на верхней губе. Среди всех опухолей слюнных желез имеют наименее агрессивное течение, клинически представляют собой инкапсулированные плотные новообразования с медленным ростом. Иногда их бывает достаточно сложно дифференцировать от солидного варианта аденокистозного рака, но существует несколько характерных признаков: отсутствие инвазии в окружающие ткани, периферическое расположение наружных базалоидных клеток, отсутствие периневрального распространения, наличие васкуляризированной стромы. д) Онкоцитома. Онкоциты представляют собой крупные эпителиальные клетки с зернистой эозинофильной цитоплазмой. Зернистый внешний вид данных клеток обусловлен большим количеством митохондрий, которые можно увидеть при электронной микроскопии. Эти редкие опухоли составляют около 1% от всех новообразований слюнных желез, у мужчин и женщин встречаются с одинаковой частотой и чаще возникают на поздних этапах жизни. Представляют собой безболезненную солитарную опухоль. Чаще всего локализуются в поверхностной доле околоушной слюнной железы, но также могут поражать другие слюнные железы, поджелудочную железу, дыхательные пути, щитовидную и паращитовидные железы, гипофиз, надпочечники и почки. Обычно онкоцитомы представляют собой инкапсулированные опухоли с четким границами, цвет от розового до оранжевого. При локализации в малых слюнных железах капсула может отсутствовать и опухоль становится местно деструктирующей. Могут разрушать костную или хрящевую ткани, но метастазируют редко. Доброкачественные опухоли необходимо дифференцировать от злокачественных новообразований с онкоцитарным компонентом (аденокистозный рак, мукоэпидермоидный рак, аденокарцинома, злокачественная онкоцитома), а также от метастатического светлоклеточного рака и рака щитовидной железы. Лечение при доброкачественных онкоцитомах заключается в их хирургическом удалении. е) Гемангиомы слюнных желез и их сосудистые мальформации. Как уже говорилось выше, наиболее часто встречающимися доброкачественными опухолями слюнных желез в детском возрасте являются гемангиомы. Более детальное описание гемангиом приведено в других разделах этой книги. Как правило, впервые гемангиомы появляются в младенческом возрасте, в течение 1-6 месяцев длится фаза роста, после которой начинается фаза инволюции, которая может длиться вплоть до 12 лет. Чаще встречаются у девочек. Обычно они не вызывают каких-либо жалоб, располагаются с одной стороны, мягкие при пальпации. Чаще всего возникают в околоушной слюнной железе, иногда могут приводить к появлению изменений окружающей кожи. Дольчатые темно-красные гемангиомы не имеют капсулы. При микроскопии определяются капилляры, выстланные пролиферирующими эндотелиальными клетками. Подробное описание схемы лечения гемангиом не входит в задачи этой главы. Как правило, хирургическое лечение требуется лишь при неэффективности консервативного лечения (кортикостероиды и, с недавнего времени, пропранолол), а также при опухолях, вызывающих сдавление окружающих тканей, или сопровождающихся сосудистой/кардиологической симптоматикой. Сосудистые мальформации отличаются от гемангиом тем, что по своей природе не являются истинными опухолями. Имеется три вида мальформаций: венозные, артериовенозные и лимфатические мальформации. Как правило, они обнаруживаются еще при рождении, а затем медленно растут в течение всей жизни. Хирургическое лечение часто сопровождается значительными затруднениями, поскольку мальформации могут сильно кровоточить и проникать в окружающие ткани. Тем не менее, на данный момент основным методом лечения сосудистых мальформаций слюнных желез остается хирургический. ж) Причины доброкачественных опухолей слюнных желез. Точная этиология доброкачественных опухолей слюнных желез неизвестна. Была выявлена связь между повышением риска появления новообразований и некоторыми факторами (курение, воздействие ионизирующего излучения, некоторые профессиональные вредности). Одно из недавних исследований показало, что у людей, подвергавшихся лучевой терапии по поводу опухолей головы и шеи в 4,5 раза возрастает риск развития рака слюнных желез и в 2,6 раза риск доброкачественных опухолей (особенно опухоли Уортина). Также риск развития опухоли Уортина выше у курильщиков. Также риск рака слюнных желез повышен у работников каучукового производства, контактирующих с нитрозаминами и кварцевой пылью.

— Также рекомендуем «Хирургическая анатомия околоушной слюнной железы» Оглавление темы «Заболевания слюнных желез»:

|

Источник