Дисгормональные заболевания молочной железы клиника диагностика лечение

Доброкачественные дисгормональные

заболевания молочной железы вне

беременности, характеризующиеся

гиперплазией ее ткани, принято называть

общим термином «мастопатия», их также

называют «дисгормональными дисплазиями»,

«фиброзно-кистозной болезнью». Мастопатию

как заболевание впервые классически

описал J. Velpean в 1838 году.

Фиброзно-кистозная болезньпредставляет собой комплекс процессов,

которые характеризуются пролиферативными

и регрессивнымиизменениями

в ткани грудной железы с формированием

ненормального соотношения эпителиального

и соединительнотканного компонентов

и образованием в грудной железе изменений

фиброзного, кистозного и пролиферативного

характера, которые часто, но не обязательно,

сосуществуют (ВОЗ, 1984 г.).

Различают пролиферативную (болезнь

Шиммельбуша) и непролиферативную формы

этого заболевания. Риск малигнизации

при непролиферативной форме не более

0,86 %, при умеренной пролиферации — до

2,34 %, а при резко выраженной пролиферации

возрастает до 31,4 %.

Классификация

• Диффузная мастопатия:

— простая;

— с умеренной внутрипротоковой

пролиферацией эпителия;

— с умеренно выраженной атипией

эпителия.

Следует отметить, что очаги пролиферации

могут быть как в протоковых, так и в

дольковых структурах.

• Узловая мастопатия:

— с пролиферацией;

— с пролиферацией и атипией.

• Фиброаденома грудной железы:

— интраканаликулярная;

— периканаликулярная;

— листовидная (филлоидная);

— внутрипротоковая папиллома

(кровоточащая молочная железа или

болезнь Минца).

• Аденома грудной железы.

Клиническиразличают следующие

дисгормональные формы гиперплазии

молочной железы:

— диффузная форма (мелко-, крупноочаговая);

— узловая (локальная);

— смешанная.

Кроме этого существует и

клинико-рентгенологическаяклассификация мастопатии:

Диффузная форма фиброзно-кистозной

мастопатии:

— с преобладанием кистозного компонента;

— с преобладанием фиброзного компонента;

— смешанная форма диффузной мастопатии.

2. Узловая форма.

Степень выраженности этих процессов

определяется довольно условно, по

соотношению соединительнотканного,

железистого компоента и жировой ткани.

Диффузная форма— это наиболее

ранняя стадия развития мастопатии. При

гистологическом исследовании выявляют

гиперплазированные и атрофичные дольки,

мелкие кисты, расширенные протоки и

ацинусы, разрастание и огрубение

соединительной ткани, коллагеноз и

участки нормального строения молочной

железы.

Узловая форма

мастопатии характеризуется многообразием

морфологической картины

дисгормональной гиперплазии. В ней

могут преобладать процессы гиперплазии

железистых долек, кистообразования,

фиброз, пролиферация клеточных элементов,

выстилающих протоки и кисты. Обнаружение

в препаратах удаленной, патологически

измененной части молочной железы

пролифератов эпителия в просвете

железистых полостей, дает основание

расценивать данное заболевание отдельными

учеными как локализованную мастопатию

с пролиферацией. Выявление в указанных

пролиферациях единичных атипических

клеток служит поводом для диагноза

локализованной мастопатии с пролиферацией

и атипией и отнесения этих форм к

предраковым состояниям.

Фиброаденомы

грудной железы также относят к локальным

доброкачественным опухолям. Гистологически

различают несколько форм фиброаденом:

1. Интраканаликулярная. Характеризуется

преобладанием разрастающегося эпителия,

среди которого располагаются сдавленные

протоки в виде железистых ветвистых

тяжей.

2. Периканаликулярная. Характеризуется

разрастанием соединительной ткани

эпителия, образующего железистые

трубочки; при этом выявляют расширенные

протоки и кисты, как при мастопатии.

3. Листовидная или филлоиднаяфиброаденома. Характеризуется быстрым

ростом, достигает больших размеров. На

разрезе обнаруживают слоистое строение,

которое напоминает листы сложенной

книги. При гистологическом анализе

выявляют разрастание соединительной

ткани, богатой клеточными элементами,

отмечают железистые ходы и кисты,

выстланные пролиферирующим эпителием.

4. Внутрипротоковая папиллома(болезнь Минца или кровоточащая молочная

железа). Локализуется в крупных протоках

вблизи ареолы и соска. Представляет

собой разрастание эпителия внутри

расширенного выводного протока, легко

травмируется при ушибах и сдавлении с

кровянистыми выделениями из соска.

Основной клинический симптом — выделение

зеленовато-желтого или кровянистого

содержимого из соска.

Аденома(син.: кистозная мастопатия,

болезнь Реклю, аденоматоз) молочной

железы характеризуется избыточным

разрастанием железистых ходов (ацинусов)

с образованием микроаденом из тесно

расположенных гиперплазированных

железистых элементов. По мере нарастания

пролиферации эпителия ацинуса развивается

дисплазия третьей степени, которая

переходит в карциному in situ, а затем в

инвазивный рак. Эти опухоли молочной

железы бедны стромой, у них преобладает

разрастание железистого эпителия. Для

них характерны менее четкие контуры,

они более мягкой консистенции, чем

фиброаденомы.

В настоящее время не вызывает сомнений

тот факт, что дисгормональная дисплазия

(мастопатия), особенно с атипической

пролиферацией эпителия, в определенном

проценте случаев может являться

предшественником рака молочной железы.

Риск рака молочной железы возрастает

при дольчатой и протоковой гиперплазии,

множественных больших кистах.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Физиологически молочные железы у женщин

находятся в состоянии постоянной смены

процессов пролиферации и инволюции,

связанных с фазами менструального цикла

и соответственно с различным уровнем

половых гормонов. Эстрогены и прогестерон,

вырабатываемые яичниками и корой

надпочечников, а также гонадотропные

гормоны передней доли гипофиза оказывают

влияние на процессы пролиферации

эпителия молочных желез. У женщин с

фиброзно-кистозной мастопатией выявляют

различные нарушения гормонального

статуса: 1) абсолютная или относительная

гестагенная недостаточность; 2) абсолютная

или относительная гиперэстрогения; 3)

снижение или повышение уровня

гонадотропинов, изменение соотношения

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего

гормонов. В период беременности на

процессы гиперплазии молочной железы

большое значение оказывают гормоны

плаценты (хорионический гонадотропин,

плацентарный лактогенный гормон),

передней доли гипофиза (пролактин),

гормоны желтого тела (прогестерон).

Деятельность желез внутренней секреции,

от которых зависят процессы физиологической

пролиферации эпителия молочных желез,

регулируется диэнцефальным отделом и

корой головного мозга. Разнообразные

воздействия нарушают нейрогуморальную

регуляцию (аборты, воспалительные

заболевания половых органов, поражение

нервной системы, стрессовые ситуации

и пр.), ведут к развитию дисгормональных

расстройств. Нарушения гормонального

равновесия вызывают перестройку молочных

желез, которая лежит в основе разнообразных

патологических процессов. Под влиянием

гормональных сдвигов нарушаются процессы

физиологической эволюции и инволюции

молочных желез, развиваются очаги

патологической пролиферации эпителия.

Известно влияние функциональной

активности щитовидной железы на

лютеинизирующую функцию гипофиза. У

ряда больных мастопатией изменение

состояния тиреотропной функции гипофиза

может вызвать угнетение секреции

лютеинизирующего гормона и нарушения

овариального цикла, которые способствуют

возникновению патологических процессов

в молочных железах. У 64 % пациенток с

различными формами мастопатии выявлена

патология щитовидной железы. Гипофункция

щитовидной железы повышает риск развития

мастопатий в 3,8 раза.

Вместе с тем мастопатия наблюдается у

женщин с неизмененным овуляторным

циклом и ненарушенной репродуктивной

функцией. В данном случае решающая роль

в развитии патологии молочных желез

отводится не абсолютной величине

гормонов в крови, а состоянию рецепторов

половых стероидов в ткани железы,

поскольку состояние рецепторного

аппарата определяет патологические

процессы. В неизмененной ткани грудной

железы количество рецепторов минимально.

На фоне нарушения гормонального

равновесия у одних женщин изменения в

грудных железах могут не выходить за

рамки физиологической нормы, в то время

как у других, при условии активации

рецепторного аппарата, способны перейти

в патологический процесс. Жировая ткань

грудной железы содержит гораздо меньше

рецепторов и является своего рода депо

эстрогенов, прогестерона и андрогенов.

Под влиянием ароматазы андрогены

превращаются в эстрон и эстрадиол. Этот

процесс с возрастом усиливается, что

является одним из факторов увеличения

риска развития заболеваний молочной

железы.

В возникновении дисгормональных

заболеваний молочной железы также

играют роль заболевания печени. Известно,

что в печени происходит ферментативная

конъюгация и инактивация стероидных

гормонов. Выявлено неблагоприятное

действие избытка половых гормонов на

функцию печени. Заболевания этого органа

инициируют развитие хронической

гиперэстрогении, вследствие замедленной

утилизации эстрогенов в печени.

Приведенные выше данные позволяют

сделать заключение, что гиперпластические

процессы в молочной железе могут

возникнуть на самом различном гормональном

уровне. К патологическому процессу

могут привести:

— высокая концентрация эстрогенов в

организме;

— высокая концентрация прогестерона

при недостатке эстрогенов;

— относительная эстрогенизация при

недостатке андрогенов и прогестерона;

— различные нарушения функций гипофиза;

— заболевания щитовидной железы;

— заболевания коры надпочесников;

— качественные изменения в образовании

и метаболизме стероидных гормонов;

— нарушение функциональных ритмов в

репродуктивной системе;

— изменения рецепторного аппарата в

грудной железе;

— нарушение соотношения жирового,

соединительнотканного и железистого

компонента в молочной железе.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

У пациенток с дисгормональными

заболеваниями молочной железы имеется

причинно-следственная связь между

психическими и гормональными факторами.

Часто женщины ипохондричны, склонны к

конфликтам, раздражительны, сонливы

днем, а ночью страдают бессонницей,

жалуются на головные боли, уплотнение

в молочной железе; их часто беспокоят

боли, чувство распирания, набухания в

молочных железах, особенно перед

менструацией.

Диффузная мастопатиячаще возникает

в возрасте до 35 лет. В анамнезе выявляют

нарушения менструальной функции,

многочисленные аборты,кратковременную

лактацию либо отсутствие беременностей.

Клинически может проявляется болевыми

ощущениями (мастодиния, масталгия) в

грудных железах различного характера

и интенсивности, усиливающиеся перед

менструацией. Грудные железы болезненно

набухают во второй фазе менструального

цикла, появляются выделения из сосков

(серозные, грязно-зеленоватые, кровянистые

и др.). При пальпации грудных желез

определяются различные по величине и

протяженности болезненные, без четких

границ уплотнения. Поверхность их

зернистая или дольчатая. Патологический

процесс чаще всего локализуется в

верхне-наружном квадранте железы. При

последующих менструациях болезненность

постепенно становится меньше, но более

отчетливо пальпируются уплотнения без

четких границ, при надавливании на сосок

иногда видны выделения в виде молозива.

Боли и уплотнения в грудных железах и

выделения из сосков при диффузной

мастопатии бывают непостоянными и могут

периодически усиливаться и уменьшаться,

особенно после начала менструаций.

Иногда после менструации у женщин

каких-либо изменений в молочных железах

при осмотре выявить не удается.

Отдельные женщины жалуются на чувство

полноты, давления и распирания в грудных

железах, другие отмечают тупые или

колющие боли, иррадиирущие в руку, шею,

лопатку, ключицу, подреберье. Вначале

боли возникают в одной железе, а затем

и в другой, обычно они появляются или

усиливаются за 5–7 дней до наступления

менструаций, достигают максимума

накануне их и затем либо сразу, либо

постепенно в течение 2–3 дней уменьшаются.

Встречается эта форма чаще у молодых,

менструирующих женщин. Нагрубание

грудных желез за несколько дней до

ожидаемой менструации наблюдаются

практически у всех женщин, однако

интенсивность этих ощущений незначительна.

Более выраженные и продолжительные

болевые симптомы перед менструацией,

как правило, отражают наличие функциональных

нарушений.

При диффузных формах мастопатии

интенсивность болевого синдрома

(мастодинии) со временем прогрессивно

возрастает, начинаясь с незначительного

дискомфорта в грудных железах перед

менструацией (заканчивающегося с ее

приходом), до длительных интенсивных

болей, распространяющихся на плечо,

подмышечную впадину, лопатку. В ряде

случаев болезненность грудных желез

достигает таких пределов, что у пациентки

нарушается сон, появляются мысли о

развитии у нее злокачественного

заболевания, что приводит к снижению

качества жизни.

При рентгенологическом исследовании

картина диффузной мастопатии довольно

пестрая: отдельные участки округлых

просветлений чередуются с усиленной

тяжистостью. Иногда тени молочных желез

приобретают гомогенный характер.

Выделяются лишь наружные полициклические

контуры уплотнений.

Узловая мастопатияхарактеризуется

наличием постоянных очагов уплотнения

с четкой границей в одной или обеих

грудных железах. Они могут быть одиночными

и множественными, при этом располагаются

симметрично, преимущественно в

верхне-наружных квадрантах. Узлы

болезненны при пальпации, четко

определяются в вертикальном положении,

в горизонтальной позиции они как бы

исчезают в диффузно уплотнённых тканях

(отрицательный симптом Кенига). Отсутствуют

также изменения кожи. Эти признаки

являются ключевыми в дифференциальном

диагнозе узловой мастопатии и рака.

Нередко при надавливании на ареолу из

соска выделяется жидкость различной

окраски и консистенции.

Разделение мастопатии на диффузную и

узловую формы удобно для клиницистов,

однако морфологически при доброкачественных

дисплазиях различают, как уже было

отмечено выше, две основные формы —

непролиферативную и пролиферативную.

К предраковому состоянию относят

пролиферативные формы мастопатии с

гиперпластическими разрастаниями

эпителия и дисплазией.

Морфологическая картина мастопатии

часто коррелирует с возрастом пациентки.

В подростковом периоде и среди молодых

женщин наиболее часто выявляется

диффузный тип мастопатии с незначительными

клиническими проявлениями, характеризующимися

умеренной болезненностью в верхнее-наружном

квадранте грудной железы. В 30–40-летнем

возрасте чаще всего выявляются

множественные мелкие кисты с преобладанием

железистого компонента, болевой синдром

уже выражен значительно. Единичные

большие кисты наиболее характерны для

женщин в возрасте от 35 лет и старше.

Фиброаденомычаще развиваются

у женщин молодого (15–35 лет) возраста в

виде одиночного узла. Клинически

распознаются довольно легко. При

пальпации они определяются в виде

плотных, с гладкой поверхностью, легко

смещаемых образований, не спаянных с

кожей (симптом «плавания»). Ни при каком

другом заболевании молочной железы

этого симптома выявить не удается. Реже

фиброаденомы имеют крупнобугристую

поверхность. Диаметр их различен: от

нескольких миллиметров до нескольких

сантиметров в диаметре. В некоторых

случаях фиброаденомы растут быстро,

достигая больших размеров, занимая один

или более квадрантов железы и выступая

над кожей в виде узла. Сложнее обстоит

дело с диагностикой непальпируемых

фиброаденом. В этих случаях эффективным

методом их распознавания является

маммография и УЗИ.

Аденомы молочной

железы бедны

стромой, в них преобладает разрастание

железистого эпителия. Клинически

напоминают фиброаденомы, но для них

характерны менее четкие контуры, они

более мягкой консистенции. Диагноз

устанавливается чаще только после

гистологического исследования опухоли,

удаленной путем секторальной резекции

грудной железы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Дисгормональные заболевания молочной железы. Диагностика дисгормональной патологии молочной железы

Дисгормональные заболевания молочной железы встречаются наиболее часто из всех болезней этого органа. Они представляют большой практический интерес еше и потому, что некоторые формы их при внешнем осмотре очень трудно отдифференцировать от рака, а некоторые могут превращаться в него, поэтому относятся к предраковым заболеваниям.

На гормональные изменения, играющие роль в патогенезе этого заболевания, впервые обратили внимание отечественные ученые В. М. Минц (1899) и Н. А. Вельяминов (1904). Позднее значение эндокринных нарушений в развитии патологической пролиферации эпителия молочных желез было доказано советскими учеными. Основными факторами, вызывающими эндокринные нарушения функции женской половой сферы (а последние в спою очередь приводят к дисгормональным нарушениям в молочных железах), относятся: малое число родов, непродолжительность и неполноценность лактации, аборты, воспалительные заболевания женских органов. Под влиянием гормональных сдвигов нарушаются процессы нормальной эволюции и инволюции в молочных железах, что приводит к развитию патологической пролиферации эпителия на фоне коллагеиоза и гиалиноза стромы и к образованию кист. Со временем эти изменения переходят в различные формы мастопатии, в некоторых случаях может происходить превращение их в рак. Несомненное значение в патогенезе мастопатии имеют и нервные факторы.

Употребляются многочисленные синонимы дисгормональных заболеваний: хронический кистозный мастит, болезнь Реклю, фиброаденоматоз, мастальгия, кровоточащая молочная железа, болезнь Минца, болезнь Шиммельбуша и др. На самом деле эти названия отражают различные формы н стадии днегормоиального процесса в молочных железах. В нашей стране наиболее распространен термин мастопатия..

Патологическая анатомия и классификация. Морфологические изменения при мастопатии характеризуются разрастанием внутридольковых протоков, железистых пузырьков и соединительной ткани, в результате чего одни протоки кнстозно расширяются, другие сдавливаются, резко деформируясь. В некоторых кистах пролиферирующий эпителий вместе со стромой образует внутридольковые папилломы, которые нередко кровоточат, что приводит к появлению кровянистых выделений из соска (кровоточащая молочная железа). При исчезновении дифферсицировки пролиферирующего эпителия в протоках и кистах возможно злокачественное перерождение его.

Мастопатии встречается у женщин всех возрастов. Заболевание характеризуется появлением боли и набуханием в молочной железе, усиливающимися в предменструальном периоде. Нередко из сосков появляются выделения серозного типа, грязно-зеленоватого или бурого цвета. Иногда они носят кровянистый характер. Клинически различают диффузную (начальная стадия) н узловую форму мастопатии. При диффузной форме мастопатии пальпаторно определяются грубая долчатость молочных желез, зернистость, иногда тяжнстость. Наиболее чёткая клиническая картина мастопатии наблюдается в предменструальном периоде. С началом менструации все явления стихают, а иногда полностью исчезают. При узловой мастопатии, являющейся следующей стадией заболевания, возникают постоянные очаги уплотнения, которые наиболее четко пальпируются в вертикальном положении больного и полностью исчезают или определяются менее четко в положении лежа (симптом Кенига отрицательный), Кожа над узлом не изменена, свободно подвижна. Мастопатические узлы могут определяться на фоне диффузного процесса.

Мастопатию следует дифференцировать с доброкачественными и злокачественными опухолями молочной железы. Выделения из соска обычно указывают на мастопатию. В отличие от рака и доброкачественных опухолей величина мастопатических уплотнений и их консистенция меняются в зависимости от менструального цикла. Мастопатичсские уплотнения наиболее четко дифференцируются в вертикальном положении, опухоли же одинаково четко определяются как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

При всяком уплотнении в молочной железе сомнительной этнологии следует прибегать к пуикцноиной или расширенной биопсии со срочным гистологическим исследованием.

При диффузной мастопатии, кроме форм с кровянистым выделением из соска, применяется консервативная терапия. Основу консервативного лечения составляет гормональная терапия эстрогенными и андрогенными гормонами. Чаше применяют мужские половые гормоны с целью подавления эстрогенной функции яичника. Назначают тестостерон-пропионат (по 25 мг в день внутримышечно до получения терапевтического эффекта). Используют также йодид калия или метилтестостерон в дозе 25—30 мг в день. Лечение проводят на протяжении 6— 12 мес в межменструальном периоде.

При кровотечении из соска применяется хирургическое лечение, заключающееся в секторальной резекции кистозно-папиллярного образования, которое часто со временем становится злокачественным. Хирургическое лечение применяют и при узловой форме мастопатии. Секторальная резекция тина расширенной биопсии, выполняемая со срочным гистологическим исследованием, при узловой мастопатии является диагностическим и лечебным вмешательством. Нередко при срочном гистологическом исследовании удаленного узла выявляется рак; в этих случаях производится радикальная мастэктомия.

К дисгормональным заболеваниям молочных желез у мужчин относится гинекомастия. Она проявляется односторонним, реже двусторонним увеличением молочной железы. Причина заболевания связана с нарушением функции эндокринных желез (половые железы, гипофиз, кора надпочечника). Гинекомастия чаше всего оставляет только косметический дефект. В молодом возрасте нередко наблюдается обратное развитие. Клинически различают диффузную (гипертрофическую) форму, характерную для юношей, и фиброаденоматозную, встречающуюся в зрелом и пожилом возрасте.

Лечение гинекомастии следует начинать с внутримышечного введения тестостсрон-пропиоиата или сублингвалыюго применения метилтестостерона. При не поддающихся гормональному лечению формах производят оперативное вмешательство, заключающееся в удалении железы с сохранением соска. Если заболевание связано с опухолью яичка или надпочечника, необходимо удалить ее.

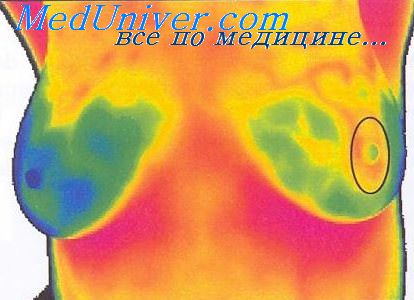

Учебное видео УЗИ диффузных изменений молочной железы и их причины

— Также рекомендуем «Фиброаденома. Рак молочной железы»

Оглавление темы «Патология молочной железы. Исследование легких»:

1. Зоб. Эутиреоидный зоб

2. Тиреотоксический зоб. Клиника и диагностика тиреотоксического зоба

3. Молочная железа. Исследование молочной железы

4. Мастит. Причина и диагностика мастита

5. Дисгормональные заболевания молочной железы. Диагностика дисгормональной патологии молочной железы

6. Фиброаденома. Рак молочной железы

7. Клиника рака молочной железы. Формы рака молочной железы

8. Лечение рака молочной железы. Профилактика рака молочной железы

9. Анатомия легких и плевры. Исследование легких

10. Бронхография и бронхоскопия. Медиастиноскопия

Источник