Аномалии развития прорезывания зубов лечение

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ

Воздействие каких-либо патологических факторов на формирующуюся зубочелюстную систему нередко является причиной различных аномалий этой системы. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что в патологии челюстно-лицевой системы аномалии встречаются достаточно часто. Наблюдаются случаи сочетания нескольких видов аномалий, так как нередко развитие одного вида аномалии влечет за собой возникновение другой. Так, например, изменение числа, величины зубов обычно сочетается с их неправильным расположением в зубной дуге.

В клинике наиболее часто встречаются аномалии, связанные с изменением сроков прорезывания зубов, числа их, величины, формы, цвета, положения в альвеолярном отростке. Зубы развиваются и прорезываются в определенные сроки, и по времени их прорезывания можно судить о физическом развитии ребенка. Задержка прорезывания всех или отдельных групп зубов наблюдается у детей, болевших рахитом, туберкулезом, страдающих нарушениями функций нервной или эндокринной системы, а также при хроническом голодании и т. д. Нарушение прорезывания отдельных зубов чаще связано с какими-либо местными причинами, например с неправильным расположением зачатков, в результате чего зуба не могут прорезаться. Возникает ретенция зубов, т. е. задержка их в челюсти. Ретенции чаще подвергаются клыки верхней челюсти, третьи моляры нижней челюсти, реже премоляры. Ретенция зубов может быть результатом аномалии развития челюстей, воспалительных процессов в них, что является причиной сращения корней зубов с костной тканью альвеолы. Сращение корней соседних зубов также может быть причиной ретенции этих зубов.

Нередко ретенция клыков постоянного прикуса или премоляров, как и прорезывание их вне дуги, связана с ранним удалением клыка или второго моляра молочного прикуса. Ретенция в этих случаях возникает в результате зарастания альвеолы костной тканью или перемещения первого премоляра или первого моляра постоянного прикуса в сторону удаленного зуба, т. е. на место, где должен прорезаться клык или второй премоляр. Нередко ретенированные зубы расположены так, что прорезывается лишь часть их коронки (полуретенция). В этих случаях создаются условия для возникновения воспалительного процесса вокруг коронок полуретенированных зубов, возникает перикоронит, особенно часто наблюдающийся и области третьих моляров нижней челюсти.

В некоторых случаях ортодонтическими методами удается стимулировать процесс прорезывания ретенированного зуба а установить его в зубной ряд. Ретенированные зубы, вызывающие воспалительный процесс или какие-либо другие нежелательные изменения в челюстной системе, обычно подвергаются лечению хирургическим путем. Описаны случаи прорезывания ретенированных зубов в старости после потери зубов или атрофии альвеолярного отростка.

Довольно редко встречаются случаи раннего прорезывания зубов, К ним нужно отнести внутриутробное прорезывание временных центральных резцов нижней и, несколько реже, верхней челюстей. Предполагают, что причинами, вызывающими преждевременное прорезывание «врожденных» зубов, является образование раньше времени зубного зачатка, ускоренное развитие его, возможно, даже вне костной ткани, поверхностное расположение зубного зачатка, воспалительный процесс надкостницы челюсти или десны и т. д. Коронки таких зубов значительно меньше одноименных молочных зубов, прорезавшихся в срок, окраска желтоватая, реже белая. У многих зубов встречаются участки некроза эмали.

С целью нормализации питания ребенка «врожденные» зубы в большинстве случаев подвергаются удалению. Так как корень зуба развивается позднее, эта операция не вызывает трудностей и осложнений. Часто после удаления коронки зуба на десне остается небольшой красного цвета бугорок, представляющий собой пульпу с зоной роста, который вскоре исчезает. Позднее в области удаленной коронки может развиться корень зуба, длина и ширина которого меньше нормальных корней временных зубов. Одноименный зачаток постоянного зуба развивается нормально, но чаще в более ранние сроки по сравнению с зубами этой же группы. Считается нормальным, когда у человека в молочном прикусе имеется 20 зубов, в постоянном — 32. Изменение числа зубов может быть как в молочном, так и в постоянном прикусе, однако молочный прикус в этом отношении более стабилен.

Уменьшение количества зубов называют частичной адентией, а отсутствие всех зубов — полной адентией. Адентия считается первичной в том случае, если зубы отсутствуют в результате гибели зачатков отдельных или всех зубов. Вторичная адентия возникает в результате удаления зубов в связи с их заболеванием. В основе первичной адентии лежит множество причин. Наиболее частой из них является нарушение обменных процессов в организме ребенка и связанное с этим расстройство процессов минерализации зачатка зубов с последующей их гибелью. При этом другие группы зубов с более поздними сроками формирования обычно имеют пороки развития эмали и дентина (гипоплазия). Гибель зачатка зуба может быть связана с действием местных причин — воспалительным процессом в области верхушки корня, временного (молочного) зуба либо в альвеолярном, отростке. Частичная или полная аплазия может произойти в результате наследственного заболевания — эктодермальной дисплазии. В зависимости от сроков развития этого заболевания может возникать аплазия временных и постоянных зубов или же только постоянных.

Необходимо отметить, что большинство авторов не относят отсутствие третьих моляров к числу аномалий в связи с тем, что эти зубы считаются редуцирующими. Встречаются люди, у которых отсутствуют боковые резцы верхней челюсти. Некоторые авторы относят их также к числу исчезающих, другие усматривают связь этой аномалии с врожденным сифилисом.

Наряду со случаями частичной или полной аплазии зубов наблюдается образование большего числа зубов по сравнению с нормальным. Сверхкомплектные зубы чаще встречаются в постоянном прикусе. Они могут иметь нормальную, присущую какой-либо группе зубов, форму или же она изменена. Часто встречается шиповидная форма сверхкомплектных зубов. Они редко располагаются в зубном ряду, нередко прорезаются вне зубной дуги или же вытесняют за ее пределы нормальные зубы, становясь на их место. Иногда прорезывается несколько сверхкомплектных зубов, образуя второй ряд. Чаще такое прорезывание наблюдается в Области фронтальных зубов верхней челюсти. В ряде случаев сверхкомплектные зубы прорезываются в зубном ряду, раздвигая при этом нормальные зубы. Например, между центральными резцами верхней челюсти иногда прорезывается сверхкомплектный шиловидный зуб.

В зависимости от формы и положения сверхкомплектные зубы удаляют, если они нарушают функцию жевания, травмируют слизистую оболочку или внешне не соответствуют эстетическим нормам. В некоторых случаях, если сверхкомплектный зуб имеет форму нормального зуба, а переместить его в зубной ряд менее сложно, чем нормальный, то последний зуб удаляют, а сверхкомплектный перемещают в зубной ряд.

До настоящего времени нет достаточно удовлетворительного объяснения причины образования сверхкомплектных зубов. Некоторые авторы расценивают это явление как атавизм, другие — как повышенную продуктивность зубообразовательной пластинки. Неправильное развитие челюстей и зубов, обусловленное какими-либо общими заболеваниями, наследственностью или местными факторами, является причиной нарушения сроков прорезывания и неправильного расположения отдельных зубов или групп их в зубном ряду. Недоразвитие челюстей может привести к тесному расположению зубов, когда некоторые из них прорезываются в щечном или язычном положении, а фронтальные зубы черепицеобразно накладываются друг на друга. Подобная же аномалия возникает при унаследовании небольшой челюсти одного родителя и широких зубов другого. Обратные соотношения, т. е. унаследование большой челюсти и небольших зубов, приводят к образованию между зубами промежутков — трем. Возникновение их возможно также при нарушении функции гипофиза и в случаях образования акромегалий. Промежутки только между двумя зубами, чаще центральными резцами верхней и нижней челюстей, называются диастемой. Образование диастем связывают с наследственными факторами или низким прикреплением уздечек губ.

Прорезывание зуба со смещением в сторону щеки нередко наблюдается у третьих моляров. В этих случаях такие зубы могут служить причиной образования пролежнввых язв.

Неправильному прорезыванию зубов могут способствовать дурные привычки у детей: сосание пальцев, языка, верхней или, чаще, нижней губы, щеки. И наконец, как уже отмечалось, прорезывание зубов вне дуги может быть результатом раннего удаления временных зубов.

К аномалиям расположения зубов относят так называемые тортоаномалии — случаи, когда боковые поверхности зуба обращены в сторону языка и преддверия рта или же зуб повернут на 180°, т. е. оральная поверхность его обращена в сторону преддверия рта или, наоборот, вестибулярная повернута в сторону собственно полости рта.

Наблюдаются случаи прорезывания зубов не на своем месте, — такие зубы называют блуждающими.

У различных людей зубы неодинаковы по размеру. Эти отклонения выражены нерезко, и некоторыми авторами приводятся средние цифры, характеризующие величину нормальных зубов каждой группы. Однако отмечены случаи, при которых зубы по величине резко отличаются от нормальных: они или очень крупные или, наоборот, мелкие. Подобную аномалию связывают с нарушением деятельности эндокринных желез в период развития зубов.

Близкое расположение зачатков зубов в зубообразовательной пластинке может привести к слиянию этих зачатков, в результате чего прорезываются сросшиеся зубы (dens confusi). Чаще наблюдается слияние центральных резцов с боковыми. Такие зубы очень широкие, в центре их, в месте слияния, заметна неглубокая ложбинка на вестибулярной и язычной поверхностях. Отмечаются случаи слияния нормального я сверхкомплектного зубов. Кроме того, возможно неполное слияние только корней зубов, коронки же их представляются нормальными; могут быть и обратные соотношения. Неполное слияние чаще встречается у вторых и третьих моляров.

Наиболее частой среди аномалий является аномалия формы зубов. Нормальные зубы имеют определенную форму, характерную для каждой их группы. Однако в период формирования зубов ряд общих и местных патологических агентов может вызвать отклонения в развитии зубов и привести к изменениям их формы. Чаще всего наблюдаемся недоразвитие коронок зубов — гипоплазия. Зубы с гипоплазией могут иметь различную форму. Они часто носят название по имени впервые описавших их авторов, например зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера, Турнера (см. Некариозные поражения зубов).

Нередко встречаются изменения корней зубов; среди них особенно часты искривления, изменения формы, величины в нередко числа корней. Увеличение числа корней особенно часто наблюдается у третьих моляров; дополнительный, второй, корень иногда встречается у второго премоляра, а также клыка. У третьих моляров может происходить слияние корней в один; в других же случаях размер корней увеличен и они Широко отстоят друг от друга,

Изменение цвета зубов обусловлено многими причинами, как зндогеными, так и экзогеными, а также наследственными факторами. Изменение цвета тканей зубов эндогенным путем можно видеть при эндемическом флюорозе, когда происходит депигментация эмали с последующим экзогенным пропитыванием поверхностных слоев эмали пигментирующим веществом от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Изменение цвета наблюдается также при гипоплазии зубов. Особенно характерен желто-серый цвет зубов, возникающий в результате приема тетрациклина в период формирования их. Описаны случаи окрашивания зубов в розовый цвет у больных холерой, тифом, ревматизмом. Пр’и этих же заболеваниях, а также при дизентерии, порфиринурии, отравлении угольной кислотой у некоторых больных наблюдалось окрашивание зубов в красный цвет. В желтый и коричневый цвет, кроме флюороза, отмечено окрашивание при заболеваниях гематогенной желтухой, адднеоновой болезнью, при хроническом свинцовом отравлении. Зеленый цвет зубов бывает при хроническом отравлении сулемой и солями меди. Длительное применение медикаментозных препаратов или воды, содержащих железо, может привести к синеватой окраске зубов.

Описанные случаи окрашивания зубов встречаются в клинике редко, а некоторые из них — как казуистические. Значительно чаще наблюдается экзогенное окрашивание зубов, наступающее от многих причин. Среди них наиболее частые — пигментация тканей зуба в результате кариеса, от пломбировочного материала (амальгама), некоторых лечебных препаратов (серебро, резорцинформалиновая жидкость) и т. п. Помимо этого, разнообразное окрашивание коронок зубов наблюдается при наследственных заболеваниях: несовершенном амелогенезе, дентиногенезе, остеогенезе, диоплазии Капдепона. Зубы при этом могут иметь светло-желтый, янтарный, коричневый, светло-фиолетовый цвет (см. Болезни зубов некариозного происхождения) .

Источник

7.3.1. Физиологическое прорезывание временных и постоянных зубов.

Под процессом прорезывания зубов

понимают сложный процесс их вертикального

перемещения от места закладки и развития

внутри челюстных костей до прорезывания

коронки в зубном ряду.

Процесс прорезывания зубов начинается

к моменту окончательного формирования

коронки зуба и сопровождается дальнейшим

его развитием, ростом и развитием

челюстных костей.

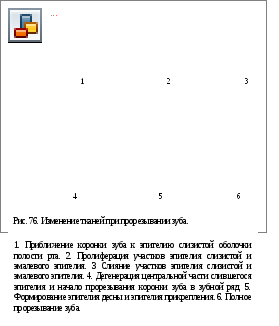

К основным изменениям, протекающим в

тканях, окружающих зуб по ходу его

прорезывания относятся (В.Л. Быков, 1998

г.): развитие корня зуба; развитие

периодонта; перестройка альвеолярной

кости; изменения тканей, покрывающих

зуб (рис. 76).

Развитие корня зуба связано с врастанием

в мезенхиму зубного сосочка эпителиального

корневого влагалища Гертвига. Его клетки

определяют продукцию и развитие

одонтобластов, вырабатывающих дентин

корня. С редукцией гертвиговского

влагалища клетки зубного мешочка

подвергаются дифференцировке и

продуцируют цемент поверх дентина

корня.

Р азвитие

азвитие

периодонта выражается в росте его

волокон, как со стороны цемента корня,

так и со стороны альвеолы. Эти процессы

становятся интенсивнее непосредственно

перед прорезыванием зуба.

Перестройка альвеолярной кости

сопровождается сложными процессами

остеоаппозиции и остеорезорбции.

Интенсивность перестройки альвеолярной

кости разнообразна и зависит от многих

факторов в том числе: локализации,

групповой принадлежности зубов. При

формировании корня зуба он достигает

дна костной альвеолы и вызывает ее

резорбцию в зоне сдавления. При этом в

корне в месте контакта с альвеолой

продолжаются интенсивные процессы

костеобразования.

В многокорневых зубах отложение кости

наиболее интенсивно происходит в области

формирующейся межкорневой перегородки.

В однокорневых зубах зоной усиленного

отложения костной ткани является дно

лунки с язычной поверхности.

Резорбция костной ткани по ходу

прорезывания зуба обеспечивает локальное

снижение прочностных свойств кости и

ослабляет ее сопротивление.

Изменение тканей, покрывающих

прорезывающийся зуб. При приближении

зуба к слизистой оболочке полости рта

происходят регрессивные изменения в

соединительной ткани, отделяющей зуб

от эпителия слизистой оболочки, этому

способствует редуцированный эмалевый

эпителий, покрывающий коронку зуба

(рис. 76, 1).

Приближаясь к эпителию, выстилающему

полость рта, редуцированный эмалевый

эпителий сливается с ним (рис. 76, 3).

Последний в центральных участках

растягивается и прорывается (рис. 76, 4).

Через образовавшееся отверстие коронка

зуба прорезывается в полость рта (рис.

76, 5). При этом кровотечение отсутствует,

так как коронка продвигается через

канал, выстланный эпителием.

Прорезавшись в зубной ряд, коронка

продолжает прорезываться с той же

скоростью, пока зуб не установится в

правильные окклюзионные соотношения

с антагонистами и соседними зубами

(рис. 76, 6).

Редуцированный эмалевый эпителий

остается прикрепленным к эмали в той

части, где коронка не прорезалась, он

носит название первичного эпителия

прикрепления. В дальнейшем он замещается

вторичным эпителием прикрепления,

который является частью десны.

В современной литературе выделяют

четыре основные теории, объясняющие

механизм прорезывания зубов (В.Л. Быков,

1998 г):

Теория роста корня зуба.

Повышение гидростатического давления

в периапикальной зоне или пульпе зуба.Перестройка костной ткани.

Тяга периодонта.

Прорезывание и смена временных зубов

постоянными – сложный физиологический

процесс. Признаками правильности

прорезывания зубов является:

последовательность, парность и

симметричность.

Вначале прорезываются зубы на нижней,

затем на верхней челюсти. Прорезывание

зубов – показатель правильного развития

ребенка, он тесно связан с общим состоянием

его здоровья. Следует отметить, что

процесс нормального прорезывания зубов

индивидуален, поэтому лишь резкие

отклонения от естественных принято

считать аномалиями.

Начало прорезывания зубов временного

прикуса относится к второму полугодию

1-го года жизни ребенка (табл. 4).

Таблица 4.

Средние сроки прорезывания временных

зубов

Наименование зуба | Запись по формуле | Сроки | Начало | Сроки | |

Центральные резцы | Верхние | 51, 61 | 6 – 8 | 4 – 5 | 6 – 7 |

Нижние | 71, 81 | ||||

Боковые резцы | Верхние | 52, 62 | 8 – 12 | 4 – 5 | 7 – 8 |

Нижние | 72, 82 | ||||

Клыки | Верхние | 53, 63 | 16 – 20 | 8 – 9 | 10 – 12 |

Нижние | 73, 83 | ||||

Моляры первые | Верхние | 54, 64 | 12 – 16 | 6 – 7 | 9 – 11 |

Нижние | 74, 84 | ||||

Моляры вторые | Верхние | 55, 65 | 20 – 30 | 7 – 8 | 10 – 12 |

Нижние | 75, 85 | ||||

Прорезывание зубов начинается с

образования на десне плотных выбуханий,

соответствующих будущим коронкам

временных зубов.

На 6- 8 месяце жизни на поверхности десны

появляются режущие края двух центральных

резцов: сначала на нижней, затем на

верхней челюсти.

К одному году в верхнем и нижнем зубном

ряду ребенка должно прорезаться по 4

резца, т.е. 8 зубов в полости рта.

К 30 месяцам у ребенка сформирован

временный прикус.

Развитие постоянных зубов в целом

напоминает развитие временных зубов.

Источником формирования закладок

эмалевых органов постоянных зубов

служит зубная пластинка.

Закладки, которые дадут начало постоянным

замещающим зубам (резцы, клыки, премоляры)

возникают вследствие усиленной

пролиферации клеток зубной пластинки

вблизи эмалевых органов временных зубов

и ее разрастания в виде замещающей

зубной пластинки. Они располагаются с

язычной поверхности временных зубов.

У постоянных моляров временные

предшественники отсутствуют, поэтому

их называют дополнительными. Их начальное

развитие отличается от развития

постоянных замещающих зубов.

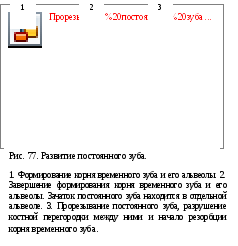

В ходе прорезывания постоянных замещающих

ходе прорезывания постоянных замещающих

зубов происходит разрушение и выпадение

временных зубов, которое включает и

прогрессивную резорбцию корней временных

зубов и их альвеол (рис. 77).

Вследствие давления постоянного зуба

на альвеолу временного зуба начинается

дифференцировка остеокластов, которые

активно включаются в процессы резорбции

костной ткани.

Локализация зон физиологической

резорбции корней временных зубов

различна в зависимости от групповой

принадлежности зуба: у однокорневых

зубов она располагается в области

верхушки зуба с язычной стороны, а у

многокорневых зубов — в зоне бифрукации

корней.

Сроки прорезывания постоянных зубов

при правильном развитии ребенка совпадают

со временем выпадения временных зубов

(табл. 5).

Процесс выпадения временного зуба

протекает синхронно с процессом

прорезывания постоянного зуба.

Клинически после выпадения временного

зуба обнаруживаются бугры или часть

режущего края прорезывающихся постоянных

зубов.

Прорезывание постоянных зубов начинается

с первого постоянного моляра в 6 лет.

Затем последовательно в возрасте 6 – 8

лет прорезываются центральные и боковые

резцы.

В 9 – 10 лет прорезываются первые премоляры,

за которыми, чаще всего, следуют клыки

(10 – 11 лет) и вторые премоляры (11 – 12

лет).

В 12 – 13 лет прорезываются вторые

постоянные моляры. Таким образом, к 12 –

13 годам все временные зубы заменяются

постоянными. Окончательное формирование

корней завершается к 15 годам.

У замещающих зубов имеется особая

анатомическая структура, способствующая

их прорезыванию – проводниковый канал,

который содержит проводниковый тяж.

Закладка такого

постоянного зуба размещается первоначально

в общей костной альвеоле с его временным

предшественником.

В дальнейшем она

полностью окружается альвеолярной

костью, за исключением небольшого

канала, содержащего остатки зубной

пластинки и соединительную ткань. Вместе

эти структуры способствуют направленному

движению постоянного зуба в ходе его

прорезывания.

Таблица 5.

Сроки формирования и прорезывания

постоянных зубов.

Наименование зуба | Запись по формуле ВОЗ | Окончание формирования эмали, годы | Сроки прорезывания, | Сроки | |

Центральные резцы | Верхние | 11, 21 | 4 – 5 | 6 – 8 | 10 |

Нижние | 31, 41 | ||||

Боковые резцы | Верхние | 12, 22 | 4 | 8 – 9 | 10 |

Нижние | 32, 42 | ||||

Клыки | Верхние | 13, 23 | 6 – 7 | 10 – 11 | 13 |

Нижние | 33, 43 | ||||

Премоляры первые | Верхние | 14, 24 | 5 – 6 | 9 – 10 | 12 |

Нижние | 34, 44 | ||||

Премоляры вторые | Верхние | 15, 25 | 6 – 7 | 11 – 12 | 12 |

Нижние | 35, 45 | ||||

Моляры первые | Верхние | 16, 26 | 2 – 3 | 6 | 10 |

Нижние | 36, 46 | ||||

Моляры вторые | Верхние | 17, 27 | 7 – 8 | 12 – 13 | 15 |

Нижние | 37, 47 | ||||

Моляры третьи | Верхние | 18, 28 | 18 – 20 | 18 – 25 | До 30 |

Нижние | 38, 48 | ||||

Источник