Узловой коллоидный зоб щитовидной железы хирургическое лечение

Коллоидный зоб – это доброкачественное узловое новообразование в щитовидной железе.

Содержимое узла – коллоид, вязкое, слизеподобное вещество фолликулов щитовидной железы, имеющее желто-бурый цвет. Коллоидный зоб может состоять из одиночного узла или нескольких узлов.

Лечение коллоидного зоба

Коллоидный зоб не является опухолью, практически никогда не озлокачествляется, и решение об его хирургическом удалении принимается в каждом конкретном случае индивидуально.

Устранение коллоидного узла щитовидной железы может быть проведено посредством пункции с последующим склерозированием стенок полости (этиловым спиртом).

Основными показаниями для хирургического удаления коллоидного зоба являются быстрый рост новообразования и сдавление окружающих тканей и нервных окончаний, которое опасно дегенеративными изменениями. В случаях если коллоидный зоб приводит к видимой деформации щитовидной железы, операция может быть проведена по эстетическим показаниям.

Результатом хирургического лечения коллоидного зоба является нормализация функций щитовидной железы и устранение сдавливания окружающих органов.

Как и другие операции на щитовидной железе, удаление коллоидного зоба требует высокой квалификации хирурга.

Симптомы коллоидного зоба

При незначительных размерах коллоидный зоб не проявляет себя симптомами. Однако в сочетании с токсическим зобом коллоидный узел становится гормонально активным, создавая избыточное количество тиреоидных гормонов, что вызывает симптомы тиреотоксикоза, такие как снижение массы тела, нервозность, тремор, нарушения со стороны сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

В некоторых случаях кисты, образующие коллоидный зоб, замещают продуктивные клетки щитовидной железы, что вызывает симптомы гипотиреоза.

При значительных размерах коллоидного зоба он вызывает сдавливание окружающих органов (шеи), что проявляется осиплостью, охриплостью голоса, затрудненным глотанием, дыханием (при сдавливании трахеи).

Диагностика коллоидного зоба

Диагностика коллоидного зоба проводится на основании УЗ-исследования щитовидной железы.

Для того чтобы отдифференцировать коллоидный зоб от аденомы или рака щитовидной железы проводится пункционная биопсия.

Кроме того, для оценки функций щитовидной железы назначается анализ крови на тиреоидный гормон ТТГ.

Причины коллоидного зоба

Щитовидную железу образуют фолликулы, представляющие собой пузырьки, наполненные вязким коллоидом, который служит носителем тиреоидных гормонов. Коллоидный зоб образуется в результате увеличения размеров фолликулов и их количества.

Наряду с основной причиной коллоидного зоба, йододефицитом, его образование могут спровоцировать неблагоприятные экологические условия и наследственный фактор.

Операция удаления коллоидного зоба

Поскольку коллоидный зоб почти никогда не озлокачествляется, показаниями к хирургическому удалению коллоидного зоба является его быстрое увеличение и большие (более 2 см) размеры, сдавливание соседних органов и тканей (трахеи, горла), нарушение функций щитовидной железы и гормональная активность зоба (тиреотоксикоз), а также эстетические показания при деформации шеи.

Перед проведением операции назначаются обычные обследования – общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ.

Операция состоит в удалении доли щитовидной железы вместе с коллоидным узлом. В случае множественных узлов в обеих долях щитовидной железы удаляются обе доли.

Удаление коллоидного узла проводится под общим наркозом. Длительность операции составляет в среднем 30-60 минут. По завершению операции разрез зашивается косметическим швом, на который накладывается повязка. Удаленная часть щитовидной железы проходит гистологический анализ. После операции проводится кратковременная госпитализация.

Операция удаления коллоидного зоба хорошо переносится, не требует длительного реабилитационного периода и, при квалифицированном выполнении, не вызывает побочных эффектов. После заживления на месте разреза практически не остается видимых следов.

Источник

Зоб – стойкое увеличение щитовидной железы, не связанное с ее

воспалением.

Коллоидный узловой зоб- это

увеличение щитовидной железы за счет образования узлов, содержимым которых

является коллоид (др.-греч. κόλλα — клей + εἶδος — вид; «клеевидные» – гомогенная масса, без содержания в

ней тиреоидных клеток. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в настоящее

время более 200 млн человек во

всём мире поражены эутиреоидным узловым зобом.

Соотношение количества мужчин и женщин,

у которых обнаружен коллоидный эутиреоидный узловой зоб, равен 1:8. Это

заболевание возникает вследствие

дефицита йода в детском и подростковом возрасте, также существует наследственная предрасположенность к развитию

эутиреоидного зоба. Узловой коллоидный

зоб может проявляться как нарушением функций щитовидной железы (гипотиреоз, или

гипертиреоз), так и нарушением её структуры и размеров. Под нормальным размером

щитовидной железы всегда следует иметь в виду истинный размер щитовидной железы

(выраженный в мл или см3), определённый с помощью УЗИ. ВОЗ выделяет

следующие степени увеличения щитовидной железы: 1) 0 — зоба нет; 2) I — зоб небольших размеров; 3) II — зоб большой.

Термин «эутиреоидный узловой зоб» – понятие

собирательное, включающее в себя следующую патологию щитовидной железы:

коллоидные узлы (многоузловой зоб), аденому щитовидной железы, а также рак

щитовидной железы. У пациентов с таким заболеванием не обнаруживают ни клинических, ни

лабораторных признаков тиреотоксикоза (повышение уровня гормонов щитовидной

железы) или гипотиреоза (снижение функций щитовидной железы).

Выделяют диффузную, узловую (многоузловую) и смешанную форму эутиреоидного коллоидного зоба.

Диффузная форма более распространена в подростковом возрасте или при

беременности, в то время как узловая форма — у лиц наиболее старшего возраста.

Многоузловой коллоидный эутиреоидный зоб

- Макроскопически увеличенная щитовидная железа приобретает узелковую конфигурацию. Если узелки содержат большие количества коллоида, то они приобретают мягкую консистенцию, становятся блестящими и красноватыми. При низком содержании коллоида узелки обычно серовато-белые, мясистые. Часто обнаруживают геморрагические, некротические и кистозные участки, а также фиброзные пучки на протяжении всей железы и участки обызвествления с «песочной» поверхностью.

- Микроскопически узелки варьируют по размеру и форме. Некоторые из них «изменены» коллоидом, в то время как другие, наоборот, разрушены. Крупные коллоид – содержащие фолликулы могут сливаться с образованием «коллоидных кист».

Клиническая картина складывается из жалоб пациента и данных объективного

исследования.

Жалобы. Клиническая картина обычно бессимптомна, небольшие узлы можно

выявить на диспансерном осмотре у врача, когда он «ощупывает» шею или во время

УЗИ шеи. Однако при значительном увеличении размеров щитовидной железы более 50

мл могут появиться так называемые компрессионные симптомы, т.е. крупный зоб

может приводить к затруднению дыхания или глотания вследствие сдавления пищевода или трахеи (эти

симптомы следует отличать от невротического ощущения «кома в горле»). Иногда

возникает местная болезненность вследствие кровоизлияния в узел.

Объективное исследование позволяет при

осмотре выявить увеличение щитовидной железы

различной степени выраженности, и это должно быть подтверждено данными инструментальных

исследований (главным образом, УЗИ). При этом, осмотр щитовидной железы,

являясь основным методом клинического исследования органа, не позволяет точно

определить её объём и имеет лишь вспомогательное значение. В норме

щитовидная железа пальпируется в большинстве случаев; у молодых девушек с

тонкой шеей она может быть даже видна. Трудности могут возникать при

обследовании мужчин с развитой шейной мускулатурой. Существуют

характерные ультразвуковые

признаки различных заболеваний, протекающих с узловым зобом, но их

диагностическая чувствительность и специфичность не высока. Поэтому, при

выявлении пальпируемого узлового образования и/или превышающего по данным УЗИ 1

см в диаметре, пациенту показано проведение пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии (ПТАБ). Проведение ПТАБ

при случайно выявленных образованиях меньшего размера целесообразно только при

подозрении на злокачественную опухоль ЩЖ по данным УЗИ. Проведение ПТАБ

необходимо под контролем УЗИ независимо от пальпаторных данных, что существенно увеличивает

информативность исследования. В настоящее время ПТАБ

является одним из самых эффективных методов дифференциальной диагностики

доброкачественных и злокачественных поражений ЩЖ. Точность этого метода целиком

зависит от квалификации специалистов, принимающих участие в выполнении

манипуляции и цитологическом исследовании полученных пунктатов. ПТАБ

наряду с определением уровня ТТГ крови используют в качестве первого

диагностического метода у больных с выявленными узловыми образованиями в ЩЖ для

получения цитологического диагноза и оценки уровня клинического подозрения о

злокачественности. ПТАБ не имеет каких-либо существенных осложнений.

Лабораторная диагностика основана на

определении уровня ТТГ. Если он находится в пределах нормы, то пониженную или

повышенную функцию ЩЖ можно исключить. При отклонении от нормальных значений

следует определять уровни свободных Т4 и Т3. При снижении

уровня ТТГ после исключения диффузного токсического зоба регистрируют

функциональную автономию щитовидной железы. Увеличение уровня ТТГ

свидетельствует о развитии гипотиреоза.

Лечение

Подавляющее большинство узлового

коллоидного зоба, без нарушения функции ЩЖ, имеет небольшой размер, не

представляющий угрозу здоровью человека. Их патологическое значение для

организма зачастую сомнительно. Особенно это касается мелких, случайно

выявленных узлов. Следовательно, при выявлении узлового (многоузлового)

коллоидного пролиферирующего зоба активное медикаментозное(при нормальных

значениях уровня ТТГ, Т4 св.) и, тем более, инвазивное вмешательство

(операция), в большинстве случаев, не показаны. Динамическое наблюдение таких пациентов

подразумевает периодическую (1 раз в

год) оценку функции ЩЖ и УЗИ.

Патологическое значение узлового коллоидного пролиферирующего зоба

определяется:

- относительно

невысоким риском значительного увеличения ЩЖ со сдавлением окружающих органов

и/или формированием косметического дефекта; - определенным

риском развития функциональной автономии ЩЖ и тиреотоксикоза.

Исходя из патологического значения, можно

выделить следующие показания к хирургическому лечению узлового коллоидного

зоба:

- узловой коллоидный зоб с формированием

функциональной автономии, проявляющейся тиреотоксикозом (как манифестным, так и

субклиническим); - узловой коллоидный зоб с выраженными признаками

компрессии; - узловой коллоидный зоб с косметическим дефектом.

- узловой коллоидный

зоб с быстрорастущим узлом (увеличение роста узла более 1 см в год)

Оптимальный объем оперативного вмешательства должен

основываться на характере морфологических изменений ЩЖ. Морфологически при узловом коллоидном зобе

процесс узлообразования не ограничивается каким-нибудь определенным участком

ЩЖ. Помимо видимых узлов в тиреоидной

ткани существуют т.н. зобные изменения, что и служит морфологической основой

для появления новых коллоидных узлов. Именно этот морфологических факт и

объясняет высокую частоту рецидивов узлового коллоидного зоба после

органосохраняющих операций и экономных резекций.

Сохранение или оставление большого участка тиреоидной

ткани при удалении многоузлового

коллоидного зоба с целью сохранить гормонпродуцирующую функцию ЩЖ неизбежно

может привезти к рецидиву!!!

Оптимальный объем оперативного вмешательства при узловом

коллоидном зобе и двухстороннем поражении обеих долей ЩЖ – тиреоидэктомия, при одностороннем

поражении – гемитиреоидэктомия.

Традиционно такие операции

выполняются «открытым» способом, т.е. доступ к щитовидной железе осуществляется

через разрез на шее. После удаления щитовидной железы рана ушивается

косметическим швом. В настоящее время в мире активно

развиваются методики эндоскопических и видеоассистированных операций на

щитовидной железе. Они позволяют достичь

отличных косметических результатов, не оставляя рубцов на шее пациента.

В нашей клинике осуществляются методы традиционного

доступа к щитовидной железе, а

также видеоассистированные вмешательства

из срединного шейного доступа и эндоскопические (без разрезов на шее).

Источник

Узловой зоб – группа заболеваний щитовидной железы, протекающих с развитием в ней объемных узловых образований различного происхождения и морфологии. Узловой зоб может сопровождаться видимым косметическим дефектом в области шеи, ощущением сдавления шеи, симптомами тиреотоксикоза. Диагностика узлового зоба основана на данных пальпации, УЗИ щитовидной железы, показателей тиреоидных гормонов, тонкоигольной пункционной биопсии, сцинтиграфии, рентгенографии пищевода, КТ или МРТ. Лечение узлового зоба может включать супрессивную терапию препаратами тиреоидных гормонов, терапию радиоактивным йодом, гемитиреоидэктомию или тиреоидэктомию.

Общие сведения

Термином «узловой зоб» в эндокринологии обозначают объемные образования щитовидной железы, относящиеся к различным нозологическим формам. Признаки узлового зоба выявляются у 40-50 % населения; у женщин узловой зоб встречается в 2-4 раза чаще и нередко сочетается с миомой матки. С помощью пальпации, как правило, выявляются узлы, превышающие в диаметре 1 см; более чем в половине случаев узлы не пальпируются и обнаруживаются только при проведении УЗИ щитовидной железы. О многоузловом зобе говорят в том случае, если в щитовидной железе находят два и более узловых образования.

Важность выявления и наблюдения пациентов с узловым зобом обусловлена необходимостью исключения рака щитовидной железы, а также определения риска развития функциональной автономии щитовидной железы и тиреотоксикоза, предупреждения возникновения косметического дефекта и компрессионного синдрома.

Узловой зоб

Причины

Причины развития узлов щитовидной железы известны не до конца. Так, возникновение токсических аденом щитовидной железы связывают с мутацией гена рецептора ТТГ и a-субъединиц G белков, ингибирующих активность аденилатциклазы. Наследуемые и соматические мутации обнаруживаются также при медуллярном раке щитовидной железы.

Этиология узлового коллоидного пролиферирующего зоба неясна: его часто рассматривают как возрастную трансформацию щитовидной железы. Кроме этого, к возникновению коллоидного зоба предрасполагает йодный дефицит. В регионах с йодным дефицитом нередки случаи многоузлового зоба с явлениями тиреотоксикоза.

К факторам риска, способствующим развитию узлового зоба, относят:

- генетические нарушения (синдромы Клайнфельтера, Дауна)

- вредные воздействия среды (радиация, токсические вещества)

- недостаток микроэлементов

- прием лекарственных препаратов

- курение

- стрессы

- вирусные и хронические бактериальные и инфекции, в особенности хронический тонзиллит.

Классификация

С учетом характера и происхождения различают следующие виды узлового зоба: эутиреоидный коллоидный пролиферирующий, диффузно-узловой (смешанный) зоб, доброкачественные и злокачественные опухолевые узлы (фолликулярную аденому щитовидной железы, рак щитовидной железы). Около 85-90% образований щитовидной железы представлено узловым коллоидным пролиферирующим зобом; 5-8 % — доброкачественными аденомами; 2-5% — раком щитовидной железы. Среди злокачественных опухолей щитовидной железы встречается фолликулярный, папиллярный, медуллярный рак и недифференцированные формы (анапластический рак щитовидной железы).

Кроме этого, в щитовидной железе возможно формирование псевдоузлов (воспалительных инфильтратов и других узлоподобных изменений) при подостром тиреоидите и хроническом аутоиммунном тиреоидите, а также ряде других заболеваний железы. Нередко вместе с узлами выявляются кисты щитовидной железы.

В зависимости от количества узловых образований выделяют солитарный (единичный) узел щитовидной железы, многоузловой зоб и конголомератный узловой зоб, представляющий собой объемное образование, состоящее из нескольких спаянных между собой узлов.

В настоящее время в клинической практике используется классификация узлового зоба, предложенная О.В. Николаевым, а также классификация, принятая ВОЗ. По О.В. Николаеву выделяют следующие степени узлового зоба:

- 0 – щитовидная железа не определяется визуально и пальпаторно

- 1 — щитовидная железа не видна, однако определяется при пальпации

- 2 — щитовидная железа визуально определяется при глотании

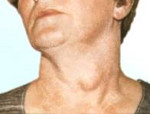

- 3 – вследствие видимого зоба увеличивается контур шеи

- 4 – видимый зоб деформирует конфигурацию шеи

- 5 – увеличенная щитовидная железа вызывает сдавление соседних органов.

Согласно классификации ВОЗ, различают степени узлового зоба:

- 0 – нет данных за зоб

- 1 – размеры одной или обеих долей щитовидной железы превышают размеры дистальной фаланги большого пальца пациента. Зоб определяется при пальпации, но не виден.

- 2 — зоб определяется пальпаторно и виден глазом.

Симптомы узлового зоба

В большинстве случаев узловой зоб не имеет клинических проявлений. Крупные узловые образования выдают себя видимым косметическим дефектом в области шеи – заметным утолщением ее передней поверхности. При узловом зобе увеличение щитовидной железы происходит преимущественно несимметрично.

По мере разрастания узлов они начинают сдавливать соседние органы (пищевод, трахею, нервы и кровеносные сосуды), что сопровождается развитием механических симптомов узлового зоба. Сдавление гортани и трахеи проявляется ощущением «комка» в горле, постоянной осиплостью голоса, нарастающим затруднением дыхания, продолжительным сухим кашлем, приступами удушья.

Компрессия пищевода приводит затруднению глотания. Признаками сдавления сосудов может являться головокружение, шум в голове, развитие синдрома верхней полой вены. Болезненность в области узла может быть связана с быстрым увеличением его размеров, воспалительными процессами или кровоизлиянием.

Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушается, однако могут встречаться отклонения в сторону гипертиреоза или гипотиреоза. При гипофункции щитовидной железы отмечается склонность к бронхитам, пневмониям, ОРВИ; боли в области сердца, гипотония; сонливость, депрессия; желудочно-кишечные расстройства (тошнота, снижение аппетита, метеоризм). Характерны сухость кожи, выпадение волос, снижение температуры тела. На фоне гипотиреоза у детей может наблюдаться задержка роста и умственного развития; у женщин – нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты, бесплодие; у мужчин — снижение либидо и потенции.

Симптомами тиреотоксикоза при узловом зобе служат длительный субфебрилитет, дрожь в руках, бессонница, раздражительность, постоянно испытываемое чувство голода, снижение массы тела, тахикардия, экзофтальм и др.

Диагностика

Первичная диагностика узлового зоба осуществляется эндокринологом путем пальпации щитовидной железы. Для подтверждения и уточнения природы узлового образования обычно проводится:

- УЗИ щитовидной железы. Наличие пальпируемого узлового зоба, размеры которого, по данным УЗИ, превышают 1 см, служит показанием к проведению тонкоигольной аспирационной биопсии. Пункционная биопсия узлов позволяет верифицировать морфологический (цитологический) диагноз, отличить доброкачественные узловые образования от рака щитовидной железы.

- Оценка тиреоидного профиля. С целью оценки функциональной активности узлового зоба проводится определение уровня гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4 св., Т3 св.). Исследование уровня тиреоглобулина и антител к щитовидной железе при узловом зобе нецелесообразно.

- Сцинтиграфия железы. Для выявления функциональной автономии щитовидной железы проводится радиоизотопное сканирование щитовидной железы с 99mTc.

- Рентгенодиагностика. Рентгенография грудной клетки и рентгенография пищевода с барием позволяет выявить компрессию трахеи и пищевода у пациентов с узловым зобом. Томография используется для определения размеров щитовидной железы, ее контуров, структуры, увеличенных лимфоузлов.

КТ ОГК с контрастированием. Диффузное увеличение щитовидной железы с наличием большого гиподенсного узла в левой доле.

Лечение узлового зоба

К лечению узлового зоба подходят дифференцированно. Считается, что специального лечения узлового коллоидного пролиферативного зоба не требуется. Если узловой зоб не нарушает функцию щитовидной железы, имеет небольшие размеры, не представляет угрозы компрессии или косметическую проблему, то при данной форме за пациентом устанавливается динамическое наблюдение эндокринолога. Более активная тактика показана в том случае, если узловой зоб обнаруживает тенденцию к быстрому прогрессированию. Лечение может включать следующие компоненты:

- Медикаментозная терапия. При узловом зобе может применяться супрессивная терапия тиреоидными гормонами, терапия радиоактивным йодом, хирургическое лечение. Проведение супрессивной терапии препаратами тиреоидных гормонов (L-Т4) направлено на подавление секреции ТТГ, что может привести к уменьшению размеров узловых образований и объема щитовидной железы при диффузном зобе.

- Хирургическое лечение узлового зоба. Требуется в случае развития компрессионного синдрома, видимого косметического дефекта, выявления токсического зоба или неоплазии. Объем резекции при узловом зобе может варьировать от энуклеации узла щитовидной железы до гемитиреоидэктомии, субтотальной резекции щитовидной железы и тиреоидэктомии.

- Терапия радиоактивным йодом (131I). Рассматривается как альтернатива оперативному лечению и проводится по тем же показаниям. Адекватный подбор дозы позволяет достичь редукции узлового зоба на 30-80% от его объема.

- Склерозирование узлов. Методы малоинвазивной деструкции узлов щитовидной железы (этаноловая аблация и др.) применяются реже и требуют дальнейшего изучения.

Прогноз и профилактика

При узловом коллоидном эутиреоидном зобе прогноз благоприятный: риск развития компрессионного синдрома и злокачественной трансформации весьма низок. При функциональной автономии щитовидной железы прогноз определяется адекватностью коррекции гипертиреоза. Злокачественные опухоли щитовидной железы имеют наихудшие прогностические перспективы.

С целью предупреждения развития эндемического узлового зоба показана массовая йодная профилактика (употребление йодированной соли) и индивидуальная йодная профилактика лиц из групп риска (дети, подростки, беременные и кормящие женщины), заключающаяся в приеме йодида калия в соответствии с возрастными дозировками.

Источник