Лечение хронического периодонтита многокорневых зубов

Успех лечения хронического периодонтита многокорневых зубов зависит от того, насколько удалось сделать проходимыми все корневые каналы зуба. Если каналы можно расширить с помощью стержневых инструментов и затем провести их пломбирование до верхушечного отверстия или за верхушку корня, то можно надеяться на восстановление костной ткани. Однако обработка и расширение всех каналов зуба не всегда могут иметь успех из-за сложности их анатомического строения (искривление корня, узость каналов и т. д.).

В первое посещение осуществляют хирургическую и антисептическую обработку каналов. Предварительно производят обработку кариозной полости, раскрытие полости зуба и удаление всех навесов твердых камней над коронковой полостью, а также частичное удаление распада пульпы. Затем с помощью пульпэкстракторов послойно под прикрытием антисептиков (растворы хлорамина, перекиси водорода, хлоргексидина, гипохлорита натрия и др.) каналы освобождают от распада пульпы. В освобожденный канал следует ввести глубиномер или корневую иглу, чтобы более точно измерить длину последнего и лучше ориентироваться в канале при проведении дальнейших манипуляций.

Хирургическая обработка канала включает не только эвакуацию распада пульпы из канала, но и иссечение его внутренних стенок на толщину 1 мм. Внутренние стенки канала образованы слоем предентина, менее обызвествленного, чем остальные участки дентина и поэтому сильно инфицированы. Кроме того, при иссечении внутренних стенок канала удаляют неровности, изгибы, канал спрямляют, ему придают коническую форму. Все это облегчает последующее его пломбирование.

Иссечение внутренних стенок каналов проводят с по-мощью эндодонтических стержневых инструментов. Вначале канал обрабатывают корневым буравом и корневым рашпилем. В настоящее время в эндодонтической практике применяются буравы типов К и Н. Буравом обрабатывают канал вращательными движениями, а рашпилем — пилящим движением по продольной оси корня, а также поворотами вокруг нее. Обработку канала не следует форсиро-вать: вначале иссекают ткани не более чем на половину длины канала, затем таким же способом обрабатывают его верхушечную половину. Расширение верхушечного отверстия осуществляют при помощи корневого бурава поворотом его вокруг оси зуба не более чем на 45°. Уровень верхушечного отверстия можно определить с помощью глубиномера или корневой иглы, введенных в корневой канал до ощущения пациентом легкого укола и подтвержденного контрольной рентгенограммой или применением специального электрон-ного аппарата «Foramatron». Данный аппарат дает возмож-ность быстрого и точного определения длины корневого канала с погрешностью до 0,5 мм. В 100 % случаев апекс-локатор позволяет избежать рентгеновского облучения, связанного с проведением диагностических снимков.

Если корневой канал тонкий и извилистый, то его расширение и одновременно иссечение внутренних стенок каналов проводят с помощью дрильборов различного диаметра. Затем применяют корневую развертку, вращая которую по часовой стрелке каналу придают конусообразную форму. В многокорневом зубе каждый канал обрабатывают раздельно, соблюдая такую же последовательность, как описано выше.

Размеры инструментов проставлены на их ручках. Цифровое обозначение на инструменте показывает диаметр конца режущей части непосредственно позади кончика инструмента, выраженный в сотых долях миллиметра. Так, дрильбор № 10 имеет диаметр кончика 0,1 мм, № 25— 0,25 мм и т.д. Некоторые фирмы выпускают инструменты с ручками различных цветов или гравируют калибр инструмента на рукоятке. В эндодонтической практике используются и выпускаются промышленностью стержневые инструменты длиной рабочей части 21, 25, 28 и 31 мм. В настоящее время принята новая международная система калибровки инструментов (ISO). Эта система позволяет применять инструменты постепенно, с плавным переходом от одного калибра к другому и с наименьшим риском отлома инструмента или перфорации корня. Ниже приведены сравнительные калибровочные обозначения инструментов по старой и новым системам.

Старая система 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Новая система 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 ПО

После окончания хирургической обработки каналы многократно промывают антисептиками (преимущественно хлорсодержащими), а затем в каналах оставляют турунды с антисептиками под герметическую повязку на 1—3 сут. В следующее посещение, если пациент не предъявляет жалоб, а перкуссия зуба и пальпация десны безболезненны, каналы повторно обрабатывают антисептиками и пломбируют. После этого на зуб накладывают постоянную пломбу.

В случае если не все каналы пройдены и обработаны, то следует считать, что прогноз для данного зуба и пациента неблагоприятны. В таких случаях необходимо использовать альтернативные методы лечения (см. далее).

Источник

Лечение хронического верхушечного периодонтита (по посещениям) в зависимости от метода

Для успешного медикаментозного лечения хронического периодонтита необходима полная проходимость корневого канала. Только в этом случае удается полностью запломбировать корневой канал и исключить его как источник разнообразных раздражителей, поддерживающих воспалительный процесс в периодонте. Кроме того, только через корневой канал мы можем активно воздействовать на воспалительный процесс в околоверхушечных тканях. Поскольку каналы резцов, клыков и отчасти премоляров в большинстве случаев доступны для обработки, можно считать, что проблема лечения периодонтита в однокорневых зубах в основном разрешается сравнительно легко. Лечение сводится к удалению распада пульпы, воздействию на микрофлору канала различными медикаментозными средствами, механическому расширению канала и верхушечного отверстия по показаниям, воздействию на околоверхушечные ткани лекарственным веществом и пломбированию корневого канала зуба цементом или пастой.

Лечение хронического верхушечного периодонтита однокорневого зуба. Однокорневые зубы с хорошо доступными для обработки каналами при фиброзном, гранулематозном, гранулирующем периодонтите и околокорневой кисте лечат в терапевтическом отделении при помощи медикаментов с последующим пломбированием каналов фосфат-цементом.

Первое посещение. Производят обработку кариозной полости, а затем ее формирование с выведением на язычную небную) поверхность у резцов и клыков или на жевательную поверхность у премоляров. Выведение полости обеспечивает хороший доступ к корневому каналу, прямое и беспрепятственное введение в него пульпэкстрактора, корневой иглы или расширяющего инструмента.

В случае интактной коронки у зуба с некротизированной пульпой производят трепанацию его соответствующей поверхности. Распад пульпы из канала однокорневого зуба нужно удалять в первое посещение. При этом соблюдают те же меры предосторожности, что и при удалении распада пульпы в случаях острого периодонтита. Тщательное и осторожное механическое удаление распада с предварительным введением антисептика в канал предотвращает проталкивание его в околозубные ткани. Проведению этого этапа обработки корневого канала следует уделять очень большое внимание.

После механического удаления распада пульпэкстрактором или механическими расширителями каналов производят медикаментозную обработку корневого канала каким-либо антисептиком, ферментом с антибиотиком. Узкие или облитерированные каналы расширяют механическим способом или с помощью ЭДТА. Методика расширения корневых каналов ЭДТА сводится к следующему. После удаления пульпы или ее распада и обработки канала перекисью водорода, спиртом и эфиром, 20% раствор комплексона вводят на ватной турунде на длину проходимой части канала. Комплексон можно вводить на корневой игле с турундой и нагнетать в проходимую часть канала. Так повторяют несколько раз. Через 20—30 с ватным тампоном отсасывают отработанный комплексон и вслед за этим вводят новую его порцию. Подобную смену комплексона осуществляют несколько раз в течение 1—2 мин. Затем каналорасширителем удаляют декальцинированный дентин, промывают канал дистиллированной водой и высушивают. Комплексон удаляет соли кальция из предентина и создает благоприятные условия для последующего инструментального расширения корневого канала. После обработки корневого канала одним из указанных методов его высушивают и оставляют в нем ватную турунду с каким-либо антисептиком или ферментом. Можно пользоваться смесями, обладающими антисептическим и обезболивающим свойствами, например камфорофенолом, жидкостью Платонова. Тампон с лекарственным веществом изолируют герметической повязкой. Следует предупредить больного о необходимости удаления повязки (временная пломба) в случае появления болей.

Второе посещение. Через 2—3 дня удаляют повязку и пульпэкстр актором извлекают турунду. При наличии следов экссудата или загрязнения турунды следует повторить обработку канала ферментами, антисептиками по описанной выше методике. При отсутствии следов экссудата на турунде и благоприятном клиническом течении канал достаточно промыть спиртом и эфиром в целях его высушивания. После обработки канала следует проверить корневой иглой проходимость апикального отверстия. Если при предельно глубоком введении иглы больной не ощущает боли, нужно расширить апикальную часть канала зуба корневой иглой, ручным или машинным стержневым инструментом до появления болезненности, которая свидетельствует о проникании его в периодонт. Этот этап очень важен для лечения гранулирующего периодонтита, гранулемы и корневой кисты, так как только при полной проходимости корневого канала лекарственное вещество и пломбировочный материал могут быть доведены до верхушечного отверстия корня или введены в очаг воспаления (при соответствующих показаниях).

В ряде случаев для получения точного представления о степени проникания иглы в канал целесообразно сделать рентгенограмму с введенной в него корневой иглой. Если канал расширен полностью, его можно запломбировать.

При наличии плохо проходимого канала или ограничении во времени как исключение следует перенести пломбирование на третье посещение. В этих случаях в канале повторно оставляют турунду, а кариозную полость закрывают повязкой.

Третье посещение. Через 2—3 дня вновь удаляют повязку. Если турунда чистая, канал промывают спиртом, эфиром и пломбируют жидким фосфат-цементом. При наличии на турунде следов экссудата перед пломбированием нужно вновь произвести обработку канала раствором антисептика, фермента с антибиотиками. Фосфат-цемент надежно заполняет весь канал, закрывает плотно апикальное отверстие корня, предотвращает поступление бактерий и их токсинов в периодонт. Уже одного этого в ряде случаев достаточно для ликвидации очага хронического воспаления, для восстановления костной ткани при гранулирующей, гранулематозной форме периодонтита и даже при кистах. Эти факты доказывают, что ткань периодонта в отличие от пульпы обладает хорошей регенераторной способностью.

Ряд авторов (А. А. Анищенко, Ε. Е. Платонов, М. И. Грошиков и др.) считают, что более эффективно введение фосфат-цемента за верхушку корня в патологический очаг в целях воздействия на околозубные ткани и стимулирования регенеративного процесса.

Пломбирование канала фосфат-цементом требует в среднем 7—10 мин в зависимости от длины и ширины канала. Значительно ускоряется процесс пломбирования в случае применения каналонаполнителя, а также использования штифтов. Ощущение некоторой болезненности при пломбировании указывает на проникание фосфат-цемента за верхушку корня, что целесообразно при всех формах хронического периодонтита, за исключением его фиброзной формы.

В последнее десятилетие было усовершенствовано лечение хронического периодонтита, которое предусматривает сокращение количества посещений до одного. Абсолютным показанием к лечению однокорневых зубов в одно посещение является наличие свищевого хода. Через свищ происходит отток экссудата, поэтому пломбирование канала и введение фосфат-цемента за верхушку зуба не сопровождаются обострением воспалительного процесса.

Все указанные выше манипуляции — удаление распада пульпы из канала, антисептическая его обработка, расширение апикального отверстия и пломбирование канала — проводятся в той же последовательности, но сразу в первое посещение. При очень узких каналах или ранее пломбированных фосфат-цементом не до верхушки корня, когда приходится тратить много времени на их расширение или удаление пломбы, какую-то часть работы приходится откладывать на следующее посещение.

Имеются показания к лечению однокорневых зубов в одно посещение и в стадии обострения хронического периодонтита, когда уже существуют показания к разрезу по переходной складке. После соответствующей инструментальной и антисептической обработки канал зуба пломбируют и вслед за этим под анестезией производят разрез по переходной складке, через который в дальнейшем и обеспечивается отток экссудата. Если при обострении воспалительного процесса больной очень плохо себя чувствует, утомлен и ослаблен, то в первое посещение чаще приходится ограничиваться созданием оттока экссудата через канал и разрезом мягких тканей по переходной складке. Пломбирование канала и наложение постоянной пломбы в этих случаях переносят на следующее посещение.

Лечение хронического периодонтита в сокращенные сроки (одно посещение) может быть проведено во всех случаях, когда имеются зубы с хорошо проходимыми каналами (преимущественно однокорневые). Для этой цели наиболее эффективен внутриканальный электрофорез йодида калия. Постоянный ток понижает возбудимость периферических рецепторов периодонта, оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, тем самым уменьшая обострения воспалительного процесса. Рекомендация делать инъекцию 100 000—200 000 ЕД пенициллина с новокаином по переходной складке после пломбирования корневого канала в настоящее время должна быть оставлена, так как это создает предпосылки для возникновения устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий. К инъекциям пенициллина и других антибиотиков в больших дозах следует прибегать при прямых показаниях к лечению, а не в целях профилактики.

Таким образом, лечение хронического периодонтита и корневых кист у однокорневых зубов следует считать в настоящее время решенной проблемой. Только в случаях, когда каналы зуба оказываются облитерированными или плохо запломбированными, лечение оказывается безуспешным. Что касается лечения многокорневых зубов с хроническим периодонтитом, то успех его зависит от того, удалось ли сделать проходимыми корневые каналы. Если каналы с помощью стержневых инструментов расширены и произведено их пломбирование за верхушку корня или хотя бы до верхушечного отверстия, можно надеяться на восстановление костной ткани, т. е. на полное излечение. Такое лечение можно считать радикальным. Однако обработка и расширение всех каналов зуба отнимают много времени у врача и не всегда успешны вследствие сложности их анатомического строения (искривление корня, узость каналов и т. д.). Несмотря на то что большое количество многокорневых зубов с частично расширенными и неполно запломбированными каналами может длительное время не беспокоить больных, рентгенологический контроль редко свидетельствует об улучшении состояния тканей, окружающих зуб; реже процессе стабилизируется, а чаще происходит увеличение очага разрежения кости.

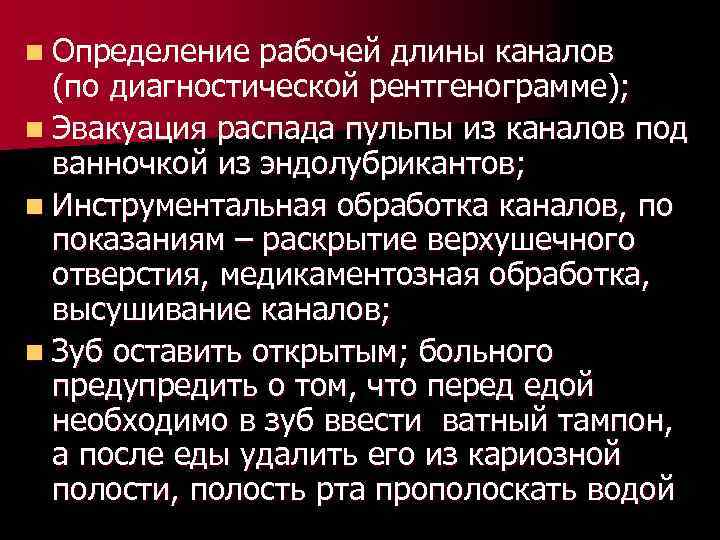

Лечение хронического верхушечного периодонтита многокорневого зуба. Первое посещение. Производят обработку кариозной полости, раскрытие полости зуба, удаление всех навесов твердых тканей, а также частичное удаление распада пульпы. Полость и проходимые корневые каналы зуба промывают антисептиком (хлорамин, фурацилин, перекись водорода). Плохо проходимые корневые каналы в первое посещение полностью лучше не обрабатывать, а обезвредить их содержимое путем наложения на устья каналов на 1—2 дня тампона с фенолформалином, или же применить резорцин-формалиновый метод без катализатора. После этого накладывают герметическую повязку. При благоприятном клиническом течении допустимо в первое же посещение пломбирование проходимого корневого канала фосфат-цементом с использованием внутриканального электрофореза.

Второе посещение. Через 2—3 дня удаляют повязку и тампон. После внесения на устье канала 1—2 капель хлорамина или раствора фермента удаляют распад пульпы из доступной для обработки части корневого канала. Если проходимые корневые каналы не запломбированы в первое посещение, то расширяют верхушечное отверстие. К данному этапу обязательно следует стремиться, хотя достигнуть этого удается не всегда. Нужно помнить, что чем глубже удалось проникнуть в канал зуба, тем больше надежды на успех лечения.

Каналы многокорневых зубов не всегда удается хорошо обработать. В таких случаях наиболее действенными методами являются резорцин-формалиновый или электрофорез йода, ферментов, анод-гальванизация. Так как при периодонтите корневые каналы более инфицированы, чем при пульпите, то резорцин-формалиновый метод следует применять дву- или троекратно.

Третье посещение. Через 3—5 дней, если больной не предъявляет жалоб, а перкуссия зуба и пальпация десны в области верхушки корня безболезненны, каналы пломбируют. Над устьями непроходимых каналов оставляют резорцин-формалиновую пасту. После этого на зуб накладывают постоянную пломбу. Хорошие результаты лечения зубов с непроходимыми каналами, а также «не выдерживающих герметизма» получены в случае применения электрофореза (ионогальванизации). При обширных очагах разрежения у верхушки корня зуба с очень узкими каналами проводят до 5—6 процедур. В ряде случаев при лечении хронического периодонтита многокорневого зуба пломбирование фосфат-цементом широких каналов сочетают с пломбированием узких каналов резорцин-формалиновой пастой или парацином.

В клинике часто приходится наблюдать обострения хронического периодонтита, симптоматика которых ничем не отличается от острого периодонтита. Дифференциальный диагноз основывается на обнаружении на рентгенограмме изменений, свойственных той или иной форме хронического периодонтита. Лечение вначале не отличается от терапии выраженных форм острого периодонтита (создание оттока через корневой канал, проведение дополнительного разреза десны по показаниям и т. д.). После стихания острых явлений проводят такое же лечение, как при хроническом периодонтите с пломбированием каналов до или за верхушечное отверстие корня. Эта схема лечения не является исчерпывающей — возможны и другие варианты.

Прогноз хронического периодонтита зависит главным образом от качества пломбирования канала. Полностью запломбированный канал и тем более запломбированный за верхушечное отверстие корня дает основание рассчитывать на благоприятные отдаленные результаты — постепенную ликвидацию очага разрежения (резорбции) кости. Однако результаты лечения следует и в этом случае проверять не ранее чем через 9—12 мес, так как восстановление кости происходит очень медленно. Для восстановления кости после лечения околокорневой кисты размером 1,5—2 см требуется иногда 2—3 года.

Лечение оказывается безуспешным, т. е. кость челюсти не восстанавливается, в следующих случаях: 1) канал запломбирован не полностью; 2) во время жевания зуб испытывает повышенное давление, что чаще всего бывает при патологии прикуса или отсутствии протеза, когда он необходим в целях разгрузки имеющихся зубов; 3) апикальный очаг хронического воспаления имеет сообщение с патологическим десневым карманом, через который продолжается его инфицирование, несмотря на то что канал запломбирован полностью; 4) при кисте костная ткань не восстанавливается, если в соседних зубах произошел некроз пульпы, но лечение их не проводилось; 5) снижение общей иммунологической реактивности (старшие возрастные группы).

Источник